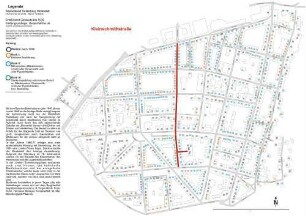

Wohnstraße

Heidelberg-Weststadt Dantestraße

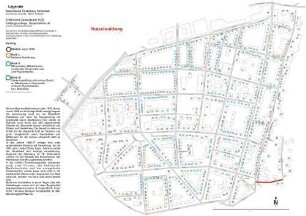

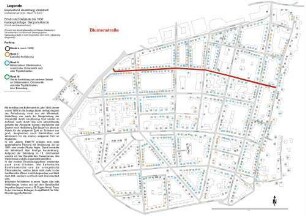

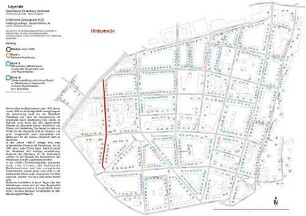

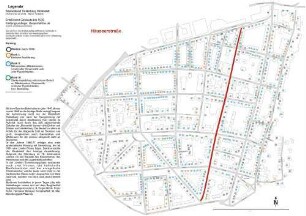

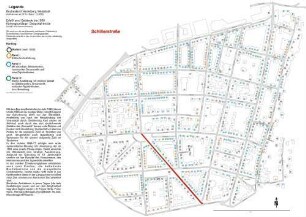

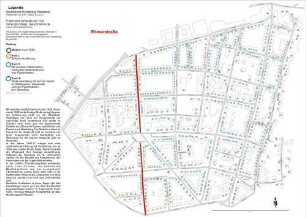

Die Dantestraße in der Heidelberger Weststadt hat eine Länge von etwa 700 Metern und verläuft von Westen nach Osten. Sie bietet eine reiche Bandbreite an Architektur, beginnend mit Wohn- und Mietshäusern im Westen und zeigt schließlich nach Osten hin auch den Charakter der dort herrschenden kleineren Häuser und Villen, nur um ganz Osten östlich der Rohrbacher Straße wieder große Wohnhäuser aufzuweisen. An Stilrichtungen und architektonischen Details ist eine gute Variation vorhanden und es ist empfehlenswert, die gesamte Straße abzugehen. Kurze Zusammenfassung. Gebäudetyp: (Grundlage und vollständige Übersicht in der Übersichtskarte „Gebäudetyp“ unter „Heidelberg-Weststadt“). Beginnend im Osten an der Gaisbergstraße finden sich staatliche Wohnhäuser allerdings nur bis zur Rohrbacher Straße. Von hier an stehen weiter nach Westen gesehen teils sehr luxuriöse Villen. Nach der Überquerung der Häusserstraße weiter nach Westen überwiegen schließlich großartige Wohngebäude. Im weiteren Verlauf finden sich ausschließlich Wohngebäude unterschiedlicher Ausprägung. Nach dem Überqueren der Römerstraße steht bedauerlicherweise nur noch im Süden der originale Baubestand der Dantestraße. Vor allem finden wir ein reichhaltiges Repertoire an Wohnhäusern. Architekten/Baugeschäfte: (Grundlage und vollständige Übersicht in der Übersichtskarte „Architekten und Baujahr“ unter „Heidelberg-Weststadt“). Eingedenk der Länge der Dantestraße nimmt es nicht wunder, wenn wir hier viele bekannte Namen finden. Als Beispiel seien genannt Martin Funk oder Valentin Schaaf. Nachdem überqueren der Rohrbacher Straße in westlicher Richtung finden wir im Viertel der Villen vor allen Dingen Henkenhaf & Ebert sowie Kumpf und Wolf präsent. Bei den anschließenden Wohnhäusern finden sich Henkenhaf & Ebert sowie Moosbrugger und Pflaumer, auch Kumpf und Wolf treten auf. Im weiteren Verlauf nach Westen finden sich Großprojekte in Form ganzer Wohnhauszeilen, wie von Friedrich Spahn sowie Friedrich Hau (Letzterer mit einem Wohnblockbau der späten 1920er). Im letzten Abschnitt, wo die Bebauung mur noch im Süden erhalten ist, finden sich Namen wie Georg Spatz, Wilhelm Spahn, Valentin Schaaf, Karl Frauenfeld und Martin Funk als planende und Ausführende. Baustil: (Grundlage und vollständige Übersicht in der Übersichtskarte „Baustile“ unter „Heidelberg-Weststadt“). Beginnend im Westen bei den großen Wohngebäuden herrscht historisierender Stil mit Anleihen an die Formensprache der Renaissance vor. Es findet sich auch freier Historismus, der von der Romanik über die Gotik bis zum Barock reicht. Der sich nach Westen anschließende Abschnitt weist historisierenden Stil auf, der vom Barock bis zum Klassizismus reicht. Die nach Westen anschließenden Wohnbauten sind zum einen vom Stil des Historismus bis freien Historismus geprägt, es findet sich aber auch der Jugendstil recht gut vertreten. Dies setzt sich nach Westen in einer Mischung aus Historismus und Jugendstil fort, einschließlich des letzten Abschnitts im Westen, bei dem sogar der Jugendstil teils überwiegt. Baujahr: (Grundlage und vollständige Übersicht in der Übersichtskarte „Architekten und Baujahr“ unter „Heidelberg-Weststadt“). Die stattlichen Wohngebäude im Osten entstammen dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Das sich nach Westen anschließende Gebiet der Villen weist ein Erbauungsdatum vom späten 19. Jahrhundert bis zu den 1910 Jahren auf. Nach Westen, nach dem Überqueren der Häusserstraße sich in westliche Richtung fortsetzend, finden sich bei den großen Wohnbauten durchweg Jahreszahlen ab 1910. Weiter nach Westen gehen finden wir Jahreszahlen ab 1900 und sehen die sich sogar bis 1927 erstrecken. Besonders hervorzuheben sind die Gebäudenummer 2 bis 8 im Norden an der Dantestraße. Weiterhin der Gebäudekomplex Dantestraße 9-11 und Häusserstraße 32 bis 34a. Schließlich die Gebäudenummer 33 bis 35 sowie die im Süden der Dantestraße stehen Wohngebäude 39 bis 57, die sich in einer erfrischenden Mischung aus Historismus und Jugendstil ablösen. Natürlich sind auch die anderen Gebäude in ihren Details sehr sehenswert. Ein Hinweis zum Ursprung des Straßennamens (Quelle: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland; Landesdenkmalpflege Baden-Württemberg, Kulturdenkmale in Baden-Württemberg; Band II.5.2; Stadtkreis Heidelberg; Teilband 2 von Melanie Mertens; ISBN 978-3-7995-0426-3; 2013 Landesamt für Denkmalpflege, Esslingen am Neckar.): Widmung 1875 als Kronprinzenstraße mit den nördlichen Parallelstraßen korrespondierend. 1903 zwischen Kleinschmidt- und Römerstraße Platzanlage mit Grünfläche angelegt. 1908 um Abschnitt östlich der Römerstraße verlängert. Umbenennung 1939 nach dem italienischen Dichter Dante Alighieri (1265-1321) wohl im Kontext des sogenannten „Stahlpakts“, des deutsch-italienischen Militärbündnisses desselben Jahres, als Referenz an den Bündnispartner. .

Erhaltungszustand: Siehe jeweils einzelne Gebäude.

- Location

-

Heidelberg

- Collection

-

Städte und Dörfer

- Related object and literature

-

Teil von: Heidelberg-Weststadt

- Subject (what)

-

Architektur

- Sponsorship

-

Pietschmann, Dieter-Robert

- Last update

-

05.03.2025, 4:25 PM CET

Data provider

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Universitätsbibliothek. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Wohnstraße