Kunsthandwerk

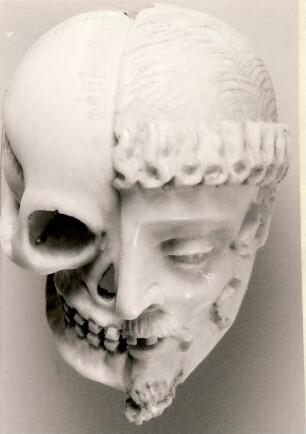

Elfenbein-Tödli, 1504

Auf der einen Seite zeigt dieses Totenköpfchen das Gesicht eines toten Mannes, auf der anderen Seite einen Schädel, dem eine Eidechse in den Mund und eine Spinne, Schlange und ein Käfer auf der Stirn krabbeln. Das Köpfchen ist sehr detailreich und anatomisch genau ausgearbeitet. Vollständig durchbohrt ist er wohl in eine Kette oder Rosenkranz integriert gewesen. Das kleine Schriftband darauf trägt die Inschrift vado mori al hernach, was so viel wie „ich werde sterben und alle nach mir“ bedeutet und auf die Vadomori-Gedichte zurück geht, in denen Vertreter verschiedener Stände sich zur Sterblichkeit des Menschen äußern. Solche Stücke fanden sich in vielen europäischen Kunstkammern als typische Varianten der Memento-Mori-Tradition und zeugen zugleich von der Faszination an der Anatomie im 16. Jahrhundert. [Marlene Barth/Maaike van Rijn]

- Standort

-

Landesmuseum Württemberg, Stuttgart

- Sammlung

-

Kunsthandwerk; Kunstkammer der Herzöge von Württemberg; Kunst- und Kulturgeschichtliche Sammlungen

- Inventarnummer

-

KK braun-blau 17

- Maße

-

H. 3,8 cm, B. 3 cm, T. 2,5 cm

- Material/Technik

-

Elfenbein

- Verwandtes Objekt und Literatur

-

Ein weiteres Totenköpfchen.

Ein weiteres Totenköpfchen.

Ein weiteres Totenköpfchen.

Quellennachweis_KK braun-blau 14, 15, 17, 18, 26

Ein weiteres Totenköpfchen.

Landesmuseum Württemberg (Hrsg.), 2017: Die Kunstkammer der Herzöge von Württemberg. Bestand, Geschichte, Kontext, Bd. 2, Ulm, Kat. Nr. 200

- Bezug (was)

-

Kleinplastik

Figur (Darstellung)

Religiöse Kunst

Elfenbein

Memento mori

Tödli

- Bezug (wann)

-

1500-1599

- Ereignis

-

Herstellung

- (wo)

-

Süddeutschland

- (wann)

-

1504

- Rechteinformation

-

Landesmuseum Württemberg

- Letzte Aktualisierung

-

14.03.2023, 06:23 MEZ

Datenpartner

Landesmuseum Württemberg. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Kunsthandwerk

Entstanden

- 1504