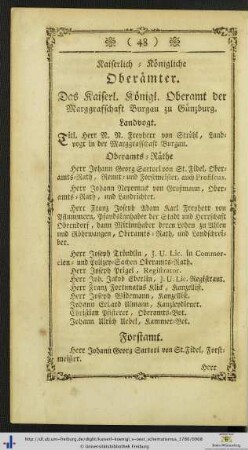

Oberämter

Inhalt und Bewertung

Diese Gruppe enthält lokale Pertinenzbestände für die Oberämter der 1803 bis 1810 württembergisch gewordenen Gebiete. Ihre Entstehung und Art sind aus den zeitbedingten Gliederungsgrundsätzen des Stuttgarter Archivs in den Jahren zwischen 1826 und etwa 1845 zu erklären.

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wurde die Gesamtgliederung des Archivs mehrfach durchdacht und diskutiert, meist auf Anfragen des Ministeriums hin. Dabei setzten sich die Archivare mit der Verteidigung der alten Archivordnung gegen ihre eigenen, von außen kommenden Archivleiter durch. Der "Reichsoberstenarchivar" Hochstetter (1807-1815) hatte eine theoretisch-systematische Neuordnung des gesamten Materials vorgeschlagen, Archivdirektor Kauffmann (1817-1835) eine Anpassung des Archivplanes an die moderne Verwaltungseinteilung. Im Gegensatz dazu entwarf der Archivar Lotter mit Zustimmung seiner Kollegen Scheffer und Pfaff noch für den Einzug des Archivs in den 1826 fertiggestellten Neubau einen Gesamtplan, der ganz auf den altwürttembergischen Membra (Archivbeständen) beruhte, sie allerdings in eine neue Reihenfolge brachte.

Nach dem Bezug des Neubaues kamen zunehmend Archivalien der neuerworbenen Herrschaften ins Haus. Zwar beabsichtigte man nicht, die gesamten Archive und Registraturen aufzunehmen - dafür war auch gar nicht genug Raum vorgesehen -, aber eine Auswahl, vor allem die historischen Urkunden, sollten übernommen werden. Über ihre Einordnung gingen die Meinungen indessen auseinander. Der damals maßgebende Archivar Lotter nennt in einem Bericht von 1835 zwei grundverschiedene Möglichkeiten, die Urkunden der ehemaligen Herrschaften, Reichsstädte, Klöster usw. zu behandeln: sie jeweils als besondere Bestände beisammen zu lassen oder sie nach den Oberamtsbezirken aufzugliedern. Die Prinzipien der Provenienz und der Lokalpertinenz standen sich gegenüber (ohne daß Lotter diese inzwischen gebräuchlichen Fachtermini verwendete). Lotter stellt fest, es fänden sich Gründe "für dieses und jenes", und empfiehlt dann einen "Mittelweg, auf welchem der Vorteil von beiden gewonnen werden kann": Man sollte das allgemeine Material, vor allem staatsrechtliches, politisches und historisches, als Bestand beieinander lassen (und dem jeweiligen Oberamt, in dem die Herrschaft lag, zuordnen), lokale Archivalien über einzelne Orte, Güter und Einkünfte - und diese bildeten die große Mehrheit - sollten dagegen den betreffenden Oberamtsbeständen zugewiesen werden.1

Lotter dachte wie seine älteren Kollegen in den Kategorien des altwürttembergischen Archivs, in dem seit jeher nach Ämtern gegliederte Ortsakten gebildet wurden (die topographischen Membra A 310-425). Diese entstammten zwar auch verschiedenen Behörden, waren aber einheitlicher Herrschaftsprovenienz, während man nun die Archivalien der verschiedensten Herrschaften vermischte. Neben den archivtraditionellen Gründen waren für Lotter aber wohl auch administrative und politische Erwägungen bestimmend: Die Anordnung nach Ämtern und Gemeinden schien ihm im Interesse der lokalen Verwaltung zu liegen, die sich in jener Zeit mit der Ablösung von Zehnten, grundherrlichen Abgaben, Komplexlasten u.ä. zu befassen hatte und auf die Rechtsgrundlagen zurückgreifen mußte. Weiter dürften die Förderung ortsgeschichtlicher Forschung und der Gedanke der Integration des zusammengewürfelten Staatsgebildes eine Rolle gespielt haben.

Gegen den Kompromiß Lotters, der für den größeren Teil der neuwürttembergischen Archivalien Lokalpertinenz und nur für den kleineren Provenienz bedeutete, wandte sich 1835 der Archivar Eduard Kausler mit Nachdruck2 . Er setzte sich dafür ein, für alle ehemaligen "Körperschaften" (Herrschaften, Städte, Klöster, Institute usw.) besondere Membra zu bilden - ein klares Votum für das Provenienzprinzip. Lotter aber wies die Einwände zurück und blieb bei seiner Auffassung, und der damalige Archivdirektor Kauffmann stellte sich hinter den verdienten älteren Archivar. Unter diesen Voraussetzungen entstanden also in der Zeit zwischen 1826 und etwa 1845 rund 25 Pertinenzbestände für die Oberämter der neuwürttembergischen Gebiete. Man schob sie einfach nach dem Alphabet in die Reihe der altwürttembergischen Ämterbestände ein (ja, man erwog sogar, auch diese nach der neuen Oberamtseinteilung umzugliedern).

Die Oberamtsbestände enthalten Urkunden und Akten verschiedener Herrschaften und Institutionen, die Besitz und Rechte innerhalb dieser Bezirke hatten. Es sind Auslesearchivalien, die Archivare aus den erworbenen oder unter württembergische Hoheit gelangten Herrschaftsarchiven ausgewählt hatten. Dazu kam Material, das Nachbarstaaten, vor allem Bayern, Baden, Österreich und die Schweiz, für in Württemberg gelegene Besitzungen ausgeliefert hatten. Auch die innere Ordnung ignoriert die Herkunft und Entstehung der Archivalien: Alle Urkunden und Akten sind nach Orten aufgeteilt und im übrigen rein chronologisch gereiht, also nach dem Prinzip der lokalen Betreffserien oder Betreffakten abgelegt. Die Art der Auswahl und die der Gliederung führten dazu, daß die Bestände ganz überwiegend aus unzusammenhängenden Einzelstücken und Einzelakten zusammengesetzt sind, wobei - entsprechend der damaligen Bevorzugung der historischen Dokumente - die Pergamenturkunden die Kernstücke bilden. Provenienz und Herkunft sind auch in den Repertorien im allgemeinen nicht festgehalten.

Alle diese Bestände aber blieben Torsos. Eduard Kausler, der Befürworter des Provenienzprinzips, fand nämlich schon 1835/36 Anhänger unter seinen Kollegen (zum Beispiel Joh. F.F. Öchsle). Nach einer Zeit der Differenzen und Unsicherheit setzte er sich schließlich, spätestens als Lotter im Jahre 1843 ausschied, doch durch. Seitdem wurden die neuwürttembergischen Archive im großen und ganzen provenienzgerecht behandelt und verzeichnet (B-Bestände). Die unter Lotter gebildeten Oberamtsbestände aber blieben, zumal die Rückordnung ihrer Einzelteile in die ursprünglichen Bestände eine mühevolle, zeitraubende Arbeit gewesen wäre. Sie wurden sogar auch später noch erweitert, indem sie als Auffangbecken für Einzelstücke, vor allem aus Extraditionen, dienten. Auch im 19. Jahrhundert anfallende örtliche Archivalien wie Urkunden, Verträge, Korrespondenzen, Gerichtsakten und anderes Schriftgut brachte man hier noch lange Zeit unter. Die ältesten, von Lotter, Pistorius, Staudenmayer und anderen angelegten, zunächst provisorischen Repertorien wurden zum Teil in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Krauß, Stälin, Schneider und anderen erneuert - immer noch ohne Provenienzangaben.

In neuester Zeit (um 1970) wurden die Verträge des 19. Jahrhunderts wieder herausgelöst und den Beständen E 105 und E 267 eingefügt. Auch einige ältere Teile entnahm man, wenn es sich um geschlossene Provenienzen handelte, die anderen Beständen zugeordnet werden konnten. So konnte der Bestand H 23 (Blaubeuren) aufgelöst werden. Gregor Richter ermittelte für die von ihm 1972 erarbeitete Gesamtübersicht erstmals Provenienzen für die einzelnen Bestände, soweit das in diesem Rahmen möglich war.

Die noch bestehenden 25 Bestände umfassen zusammen 1395 Urkunden und 415 Aktenbüschel im Umfang von 22,80 lfd. Meter. Im Jahre 1975 wurden die 11 Nordwürttemberg betreffenden Bestände an das Staatsarchiv Ludwigsburg abgegeben. Im Hauptstaatsarchiv befinden sich noch 14 Bestände mit 591 Urkunden und 153 Büscheln (6,85 lfd. m). 1 E 61 Bü 295 a-c

2 Wie Anm. 1. Auch später kritisierte Kausler die Aufteilung der Akten auf Oberämter, so in einem Bericht von 1856 ( E 61 Bü 432 Nr. 7).

- Context

-

Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Archivtektonik) >> Selekte

- Other object pages

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Rights

-

Es gelten die Nutzungsbedingungen des Landesarchivs Baden-Württemberg.

- Last update

-

13.11.2025, 2:39 PM CET

Data provider

Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Tektonik