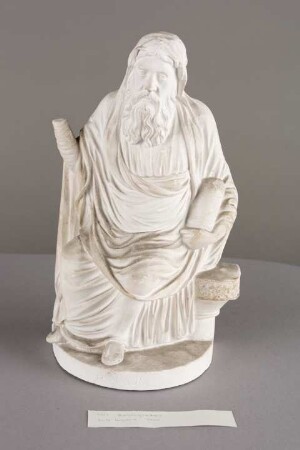

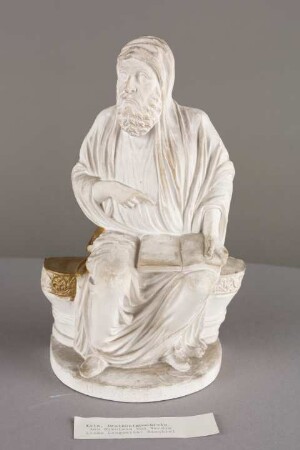

Plastik/Skulptur

Vesperbild

"15. Vesperbild, nördliches [sic] Harzgebiet, um 1520 - Lindenholz, H. 49 cm - Hochrelief ohne Hintergrund [...] - Die auf hohem, kaum sichtbarem Thron sitzende Madonna hat die r. Hand unter Christi Kopf gelegt, dessen Leichnam von ihrem aufgestützten r. Knie über das l., tiefer liegende, in diagonal gespanntem Bogen zu Boden gleitet. ihre l. Hand führt einen Bausch des vor die Brust gelegten Kopftuches an die Augen. Der Kopf Christi ist schroff nach hintenüber gefallen, sein Barthaar steht fast senkrecht empor. Breiter Oberkörper, flaches, in großem Knoten geschürztes Lendentuch, dessen r. freies Ende in einer großen selbständigen Ohrenfalte auf den Mantel Mariens herabflattert. Sein l. Arm, am Körper angelegt, ruht auf dem l. Oberschenkel, der r. (abgebrochen) hing gerade vor dem r. Knie der Mutter herab, die Berührungsstelle seiner Hand mit dem Mantelsaum ist noch erkennbar. Beide Füße abgebrochen. - Maria trägt ein breitgegürtetes Gwand, über der kräftigen Brust fest gespannt. Der schwere Mantel, der über den r. Arm fällt und sich auf dem r. Knie weit umgeschlagen staut, ist über den Kopf hochgezogen und auf das Kopftuch gelegt; er gleitet an der erhobenen Linken auf der anderen Seite herab. De unter dem l. Arm sichtbareÖffnung warvermutlich rückwärts mit einem dünnen Mantelstück geshclossen. Neben kleinen, knittrigen Umbrüchen strebt die Faltengebung polygonale Muldenbildung an (eine besonders große und tiefe unter den Beinen Christi). - Gleichmäßig breites, wenig modelliertes Gesicht mit kleinen, hochsitzenden Augen, Haare und Ohren völlig vom Kopftuch bedeckt. - Die stark verwurmte Figur ist völlig abgelaugt; einzelne Reste der ursprünglichen Fassung lassen diese folgendermaßen vermuten: Mantel weiß mit Goldkante, Futter blau, Untergewand dunkelrot, sehr dunkles Inkarnat. - Gefunden auf dem Boden des Universitätsaulagebäudes, in dem die Kunstsammlung von 1884-97 ausgestellt war. Von Professor Graf Vitzthum in Beziehung gebracht mit dem Vesperbild der Goslarer Jakobikirche. - Von W. Hentschel (Hans Witten, der Meister HW, Abb. 132) als Nachfolgewerk dieses Meisters gekennzeichnet. Eigenartig die sehr abgerundete Form und die relativ weichere Gesinnung, z.B. das Motiv des Augentrocknens. - (Vgl. Vesperbild im Roemer-Museum Hildesheim, Vorbild für beide Meister Hans Witten)."

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

SK 006

- Maße

-

Höhe: 49 cm

- Material/Technik

-

Weichholz (Lindenholz); gelaugt; gefasst; Weiß (Vermutung, s. Beschreibung.); Peru; Golden (Vermutung, s. Beschreibung.); Blau (Vermutung, s. Beschreibung.); Rot (Vermutung, s. Beschreibung.)

- Verwandtes Objekt und Literatur

- Klassifikation

-

Skulpturen (Hessische Systematik)

- Bezug (was)

-

der tote Christus liegt in Marias Schoß

- Ereignis

-

Herstellung

- (wo)

-

Nordharz (Harz, Sachsen-Anhalt)

- (wann)

-

1520?

- Letzte Aktualisierung

-

24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Plastik/Skulptur

Entstanden

- 1520?