Plastik/Skulptur

>KL 10-74<

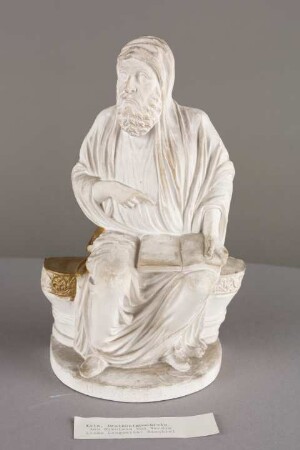

Die Kunstsammlung der Georg-August-Universität ist bekannt wegen ihrer Gemälde aus der Zeit vom 15. bis 20. Jahrhundert, - wobei das Schwergewicht auf der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts liegt. Bedeutend ist die Sammlung aber auch - wegen ihrer Zeichnungen und Druckgraphik derselben Zeit mit Konvoluten von Graphiken Albrecht Dürers und Rembrandts, die wichtige Akzente setzen. Aber Skulpturen finden sich nur wenige wie eine sehr gute Holzgruppe schlafender Apostel aus einem mehrfigurigen, um 1510 zu datierenden, oberrheinischen Werk >Christus im Garten Gethsemane< stammend. Aus dem frühen 19. Jahrhundert finden sich Porträtbüsten in Gips, Marmor und Porzellan, Angehörige aus dem Umkreis der Göttinger Universität darstellend. Geformt haben sie Houdon, Doell oder Schadow, die aus späterer Zeit Ney und Hildebrand. - Konfrontiert man diese Skulpturen mit >KL – 10-74<, von Artur Dieter Trantenroth (*1940) 1974 geschaffen, könnte der - Kontrast kaum größer sein. Mancher wird, sähe er die Skulptur der Sammlung nach den Maßstäben der erwähnten Werke, - diese Arbeit kaum unter dem Begriff Skulptur fassen wollen, auch wenn sie wie jene aus Marmor, Holz und Metall besteht. - Der Bildhauer sprach dann auch, um sie und ähnliche Arbeiten zu kennzeichnen, von "Dingen", einen tiefstapelnden Begriff - nutzend, der aber absolut treffend ist. Auch Schadows >Porträt Christian August Gottlieb Goedes<, 1813, ist erst einmal nichts - als ein Marmording. Ihm sprechen wir die Qualität zu, uns ein Bild des zur Zeit seiner Formung schon verstorbenen Jura- - Professors zu geben, also korporales Zeichen zu sein, dessen kunstvolle, idealisierte anthropomorphe Form uns glauben - machen kann, wir sähen einen fühlenden, denkenden Menschen vor uns. In diesem Sinn nannte Rilke Rodins Skulpturen "Dinge" und meinte damit die Evokationskraft dieser Skulpturen, die mittels modelé zum Betrachter 'sprechen', wie die 'Römische Fontäne' im Park der Villa Borghese für ihn am 08.07.1906 mittels ihrer Lichtreflexe Selbstleben gewann. Eine - solche Zeichenfunktion hat Trantenroths Arbeit nicht, die nur auf sich selbst verweist. Der Titel >KL – 10-74< ist nichts als eine Ordnungsnummer. Die Skulptur ist von verblüffender Einfachheit, sich scheinbar sofort dem Blick erschließend, dabei extrem flach, im Verhältnis zur Höhe recht lang, aber wiederum auch nur sehr schmal oder tief. Eine Marmorstabung, wie der Künstler diese schmale Stück nennt, wird von einem gleich hohen Holzrahmen distanzlos umfasst, der wie der Stein auf einem Brett steht. Es trägt die vertikal stehenden Elemente bündig, so dass nur die grob behauene Oberkante des Marmors sichtbar ist, der sich als Kern einer Holzskulptur darbietet oder aber wie eine in Holzbretter verpackte Marmorskulptur, die nur ihre roh behauene Seite zu sehen gibt, also eine von Trantenroths Versteckungen, die er 2004 in einem Titel aufrief? - Doch die Seiten dieses oben offenen Holzkastens sind weder durch Stifte, Gehrung noch durch Zargen und Leim miteinander - verbunden, sondern nur durch Blechscharniere, die der Bildhauer keineswegs kaschiert oder sonst wie vergessen macht. Selbst das Bodenbrett ist mit der einen Schmalseite durch ein Scharnier verbunden. Wir folgern beim Sehen, dass dieser schmale Quader, den unserer Auge dankbar als perfekte Form hoher Ordnung wahrnimmt, veränderbar sein muss, ungeachtet seiner Stabilität aufgrund des großen Bodenkontakts bei geringer Höhe. Tatsächlich lässt sich die Holzverschalung nach Maßgabe der Scharniere öffnen und das schmale Marmorstück freilegen. Es zeigt sich an den nun sichtbar gewordenen Seiten im Unterschied zur bis dahin allein sich zeigenden Schmalkante als glatt geschliffen. Zugleich sieht man umso deutlicher, wie schmal die Marmorplatte tatsächlich ist. Sie erscheint, weil bloß gestellt, geradezu als fragil, auch wenn sie aus sich selbst heraus stehen kann und kein Dübel sie mit dem Bodenbrett verbindet. Man könnte den Stein von der Bodenplatte nehmen und frei in den Raum stellen, was aber nicht den Intentionen des Künstlers entspricht, der den Marmor durch die Holzleiste, so schmal sie auch ist, vom Erdboden wie durch eine Plinthe getrennt wissen will. Klappt man die Holzleisten auf, dann zeigt sich bei diesem Enthüllungsakt nicht nur die materielle Schönheit aufgrund der hohen Reflexionsfähigkeit des Marmors, sondern auch die Formqualität und Materialeigenheit dieser Bretter. So wird, wenn sie freigestellt sind, unmittelbar anschaulich, dass sie nicht nur Hülle sind, sondern selbstwertig, um nicht zu sagen Kern. Die Scharniere, die die Holzteile miteinander verbinden, - erlauben viele Möglichkeiten, diese zueinander und auch zur - fest stehenden Marmorplatte in Position zu bringen. In dem - simplen, sich scheinbar sofort erklärenden Quader kann die - Skulptur ihr vom Künstler angelegtes Formenpotential - entfalten, indem er sich in einer Fülle von Varianten nach - außen öffnet. So können, je nach Willen des Benutzers der - Skulptur, stereometrisch klare Hohlvolumina zwischen den - Brettern gebildet werden, wenn sie parallel ausgelegt werden, - oder aber bei stumpfer Winkelung potentiell unendlich zu - denkende Öffnungen zum umgebenden Raum. Zwei Leisten können dabei aktiv in ihn vordrängend wirken, - während sich die dritte dazu im rechten Winkel positioniert. - Die vertikal stehenden Holzschenkel kontrastieren materialbe- - dingt mit dem Marmorstück, aber auch mit dem bodenplan - liegenden Brett, das ja aus dem gleichen Holz besteht. Zudem - sind sie mittels Scharnier untrennbar mit ihm verbunden und - von ihm abhängig. Durch diese in der Grundform angelegten - Gestaltwechsel verändert sich aber auch der Eindruck vom - Gewicht der Skulptur. Wirkt sie im geschlossenen Zustand eher schwer und massiv, so entwickelt sie sich, wenn sie entfaltet wird, zu einem leicht, filigran erscheinenden Liniengebilde, das vom Volumen der Marmorplatte ausgreift, die aber ohne die Holzverschalung aufgrund ihrer starken Lichtreflexion nicht massig und schwer, sondern eher leicht erscheint. Im Gestaltwechsel nimmt der Betrachter wie sonst kaum die Relativität von skulpturalen Wirkungen, ihre Abhängigkeit von Materialeigenschaften, Format und Syntax der Elemente - und nicht zuletzt dem Blickwinkel des Betrachters – wahr. - Aufgrund ihrer geringen Höhe und ihres Raum aufschließenden, wenn nicht Raum umgrenzenden Charakters kann man >KL – 10-74< als Bodenskulptur gut charakterisieren, auch wenn sie den Boden weniger bedeckt als einschließt, aus- oder umgrenztund damit den Betrachter zwingt, sich immer neu zu ihr zu verorten. >KL – 10-74< ist eine höchst signifikante Arbeit für - Trantenroths Œuvre, nicht nur für die Gruppe der 'Kisten', die er von 1970/71-1977 schuf, sondern auch für die Arbeiten der - folgenden Jahrzehnte. Während der Arbeit an solchen Werkgruppen schuf Trantenroth immer eine Fülle von Zeichnungen, von denen viele konzeptuelle Skulptur blieben, aber um so deutlicher zeigen, wie ideenreich er mit einfachsten Mitteln, hier Marmor, Holzlatten und Scharniere (bei einigen auch Zugbänder), und minimalen Zugriffen eine Fülle von Gestaltvarianten zu antizipieren weiß, die skulpturale Qualitäten wie schwer und leicht, massiv und leer, schlaff und gespannt, spitz- und stumpfwinkelig, groß und klein innerhalb derselben Skulptur als relative Größen ausweisen. Der Künstler erarbeitete in den folgenden Jahrzehnten immer - wieder, sich banaler Materialien wie Holzbretter, Eisenstäbe, - Schnüre, Tombakplatten, Vierkanthölzer, Astgabeln, Nägel oder - Gummischläuche bedienend, Skulpturen von verblüffender - Einfachheit, weil sie, oft kaum vom Künstler gelenkt, ihre Gestalt durch die materialgegebenen physikalischen Eigenschaften finden. Sie entziehen sie sich nicht selten fast völlig der visuellen Aufmerksamkeit, wie die versetzt und zudem gedrehten drei - U-Eisen-Profile von >bedeckte versteckungen<, 2004, 9,72m lang, die bodenbündig mit der Lindenallee von Himmelkron verlegt sind, so dass ihre Formgleichheit nur imaginiert werden kann, mehr Sache des Verstands als des Auges ist. 2007 errichtete der Künstler aus vier gegen den Uhrzeigesinn versetzten, innen polierten Winkelformen eine 192cm hohe „Edelstahlstabung“, deren in 32 Teile zerschnittenes Pendant bündig in den Pflasterfurchen eingelassen ist, so dass die grundlegende Formidentität nur auch nur gewusst und erschlossen, nicht aber gesehen werden kann. So macht Trantenroth mit >bayreuth< durch Teilen und Drehen der Stabung die fundamentale skulpturale Polarität von Vertikal- und Horizontalskulptur anschaulich, um uns in unserem Vertrauen auf unser Wahrnehmungs-vermögen zu irritieren und zugleich reflektieren zu lassen, dass wir sehen, was wir wissen, obwohl wir das, was wir wissen, eigentlich gar nicht sehen können. Nimmt man Trantenroths Formen bewusst wahr, erkennt man immer die äußerst präzise, in Zeichnungen durchgespielte Platzierung der Elemente unter- und zueinander wie zu Boden und Wänden und auch zu Alltagsobjekten. - Weil diese Arbeiten aller darstellenden und symbolischen Funktion ledig sind, genau das sind, was man sieht, wird der Betrachter gezwungen, sich allein darauf zu konzentrieren, was er sieht und warum er es so sieht, um zugleich die Relativität seines Sehens zu erkennen. Das ist nicht immer bequem, aber, hat man sich darauf eingelassen, befriedigend, um nicht zu sagen beglückend, wie jede Erkenntnis fördernde Wahrnehmung, nicht nur im Bereich der Kunst. Arbeiten Artur Dieter Trantenroths, der seit vielen Jahren in Weissenstadt im Fichtelgebirge lebt, finden sich in vielen öffentlichen deutschen Sammlungen in Bonn, Braunschweig, Duisburg, - Erlangen, Ingolstadt, München, St. Wendel, Wuppertal und Wolfsburg. - Den Renovierungsarbeiten am Auditorium ist es geschuldet, dass ich seine Skulptur >KL – 10-74<, die auf Vermittlung des Herrn Präsidenten dankenswerterweise Frau Gabriele Pée in Ulm als Dauerleihgabe uns überlassen - hat, vorerst nur hier in den beigefügten Bildern vorstellen kann. Frau Pée übergab der Kunstsammlung die Skulptur in - Erinnerung an ihren Vater, den Kunsthistoriker Dr. Herbert Pée (1913 -1998), der 1937 in Göttingen mit einer Dissertation über - die Palastbauten Andrea Palladios promoviert wurde und 1971 seine grundlegende Monographie über den Barockmaler - Johann Heinrich Schönfeld publizierte. Schon während langer Jahre zuvor leitete er das Kunstmuseum in Ulm, wo er sich - besonders für die Moderne und die Gegenwartskunst einsetzte, bevor er von 1971 bis 1978 als Direktor der Staatlichen - Graphischen Sammlung in München tätig war. - Trantenroths Skulptur >KL – 10-74<, die 1982/83 in der Neuen Nationalgalerie und im Lenbachhaus in der Ausstellung >Junge - Kunst in Deutschland - privat gefördert< neben zwei seiner Stahl-Blei-Arbeiten von 1980/81 zu sehen war und im Katalog - werkentsprechend wenigstens in sechs Phasen seiner möglichen Gestaltsetzung dokumentiert wurde, wird in unseren - Galerieräumen im Auditorium Platz finden und dadurch auf sie gestaltend Bezug nehmen. Denn A.D. Trantenroth wird Hinweise geben, die Skulptur bezogen auf diese zuvor nie vorgesehene Räumlichkeit auszulegen und somit den hoffentlich zahlreichen - Besucherinnen und Besuchern den als Bildtresor dienenden Raum bewusster, wenn nicht gar anders wahrnehmen zu lassen, in dem die klassischen, abbildenden Gemälde mit dieser elementaren Skulptur konfrontiert werden. Nein, das ist ein zu - gewalthaltiger Ausdruck, der Trantenroths Arbeit nicht gerecht wird. Erinnern will ich lieber an ein wunderbares Sprachbild des - Schriftstellers Claus Henneberg (*1928): "Über A. D. Trantenroth zu reden heißt aber auch den Felsblock des Sysyphos (sic) auf Hochglanz zu polieren, in eine Kiste zu sperren, die aufgeklappt werden kann, und ihn zu jedermanns Gebrauch statt ihn zu versenden oder den Berg hinauf zu schieben, in der Ebene liegen zu lassen."

- Location

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventory number

-

SK L017

- Measurements

-

Länge: 134,5 cm (Zugeklappt)

Höhe: 12 cm

Tiefe: 10,5 cm

- Material/Technique

-

Metall (Schaniere); Holz; Marmor; Steinbearbeitung; Holztechnik

- Classification

-

Skulpturen (Hessische Systematik)

Kunst der 1970er Jahre (Kuniweb - Stil / Epoche)

Skulptur (Oberbegriffsdatei)

- Subject (what)

-

Verschiebung, Verlagerung

- Event

-

Entstehung

- (who)

- (when)

-

1974

- Event

-

Herstellung

- (who)

- Last update

-

24.04.2025, 12:58 PM CEST

Data provider

Kunstsammlung der Universität Göttingen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Plastik/Skulptur

Associated

Time of origin

- 1974