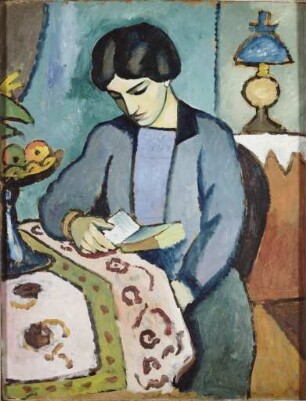

Malerei

Der Teich

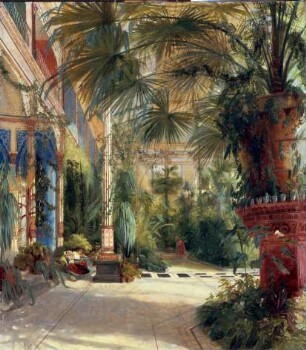

Der Teich ist ein querformatiges Ölgemälde und zeigt ein stehendes Gewässer vor einem Landschaftshintergrund. Es ist anzunehmen, dass es sich hierbei um eine Ölstudie handelt. Vergleicht man die Ausführung mit fertiggestellten Gemälden von Buchholz, so zeigt sich der skizzenhafte Charakter in der vermehrt flächigen Ausführung und dem Verzicht auf eine detaillierte Ausarbeitung. Die Studie ist in mehreren, weitgehend bildparallelen, tendenziell leicht von links nach rechts ansteigenden Schichten aufgebaut. Im Vordergrund befindet sich, von der Bildunterkante angeschnitten, der Teich, der an der linken Seite von einer in die Bildtiefe führenden Grasfläche begrenzt wird. Diese leicht ansteigende Fläche schirmt das Gewässer auch nach hinten hin ab. Sie ist mit mehreren Büschen besetzt und bildet den Mittelgrund des Bildes, der von einer hellbraunen, wohl einen Weg bezeichnenden Linie bildparallel abgeschlossen wird. Im Hintergrund wird ein Wall sichtbar, der sich links öffnet und den Blick auf Nadelbäume sowie auf eine hellbraune Fläche freigibt. Die obere Wallgrenze verläuft weitgehend parallel mit der leicht ansteigenden Begrenzung des Teiches im Vordergrund. Eine dunkle Farbpalette aus Braun- und Grüntönen verbindet Wasser, Wiese und Wall. Überfangen wird die Landschaft durch einen grau verhangenden Himmel, der vereinzelt ein leichtes Hellblau durchscheinen lässt. Auf der Wasseroberfläche bildet sich nach links zunehmend eine weiße Fläche, die nicht genau bestimmt werden kann. Auf Grund der nahezu geschlossenen Wolkendecke erscheint die Möglichkeit einer Wolkenreflexion auf dem Wasser als unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass es sich um eine Algen- oder Schaumbildung handelt, die aber im unklaren bleibt. Sicher ist nur, dass diese Fläche als kompositorisches Mittel eingesetzt ist, indem sie einer dunkleren Schilffläche rechts, die am Teichufer steht, ein helles Pendant gibt. An eben diesem Schilfwuchs lässt sich Buchholz’ besonderes Talent für einen graphischen Pinselstrich erkennen.5 Mit feinen Linien und einem nur leicht aufgehelltem Grün-Ton setzt er die filigranen Halme an das Ufer. Daran sprießt ein Blattwerk, zwischen dem er mit kleinen Pinselstrichen in hellen Braun-Tönen Blüten setzt. Das Schilf gewinnt nach rechts an Höhe und Dichte. Der untere Bereich in der Nähe des Ufers ist dabei sehr dunkel, was auf einen dichten Wuchs schließen lässt. Nach oben hellt er sich merklich auf, so dass die am höchsten reichenden Pflanzen kaum noch klar zu erkennen sind. Indem die Schilfpflanzen des Vordergrunds beinahe alle Schichten des Bildes überschneiden, verklammert Buchholz den Bildraum und führt ihn auf die Bildfläche zurück. Die detailreiche Ausführung nimmt zum Hintergrund hin ab, so dass sich trotz der spärlichen Angaben eine perspektivische Tiefenwirkung einstellt. Bereits der Mittelgrund wird flächiger behandelt. Hier lässt sich der Verlauf des Pinselduktus gut nachvollziehen – an einigen Stellen scheint aufgrund des dünnen Farbauftrags sogar die Leinwand durch. Auf der sich im Mittelgrund erstreckenden Wiese, die nach hinten durch den Wall begrenzt wird, modelliert Buchholz mit grünen Nuancen mehrere Büsche plastisch heraus. Sie führen damit im Mittelgrund die dunkle Höhenerstreckung des Schilfs am Teich weiter. In ihrer Farbigkeit und Malweise unterscheidet sich die Wiese kaum vom Wall. Buchholz setzt aber eine kompositorisch überaus wichtige, helle, horizontale Linie ein, die beide Flächen definiert und die Wiese rahmt. Dabei verwendet er die Farbe der Uferlinie, während beim grauen Himmel die Fläche des Wassers wieder aufgenommen wird, so dass eine innerbildliche Rahmung entsteht. Obwohl es sich um eine Ölstudie handelt, zeigt das Göttinger Bild die charakteristische Arbeitsweise von Karl Buchholz sehr deutlich. Zunächst legte dieser seine Bilder farblich an. Diese Farbschicht wurde dann mit Bimsstein abgeschliffen, um als Grundlage für seine graphische Feinmalerei zu dienen. Der bildimmanente Aufbau ist zudem typisch für die Weimarer Pleinairisten. Der zunächst als willkürlich gewählt erscheinende Bildausschnitt erweist sich bei genauerer Analyse durchaus als komponiert und bewirkt durch die Rahmung eine „innere Festigkeit und Geschlossenheit“ des Bildes. Nach links löst sich die helle Linie, die man als Weg deuten kann, schrittweise auf. Nur punktuell erscheinen noch helle Farbflecken, die sich diesem zuordnen lassen – der kräftigste davon unter der Öffnung des Walls. Dieser helle Akzent wird unmittelbar unter dem dunkelsten Punkt des Bildes, dem Fuß einer Tanne, als Kontrastpunkt gesetzt. In der Öffnung des Walls stehen mehrere nach rechts geneigte Tannen, von denen zwei klar zu erkennen sind, die restlichen aber zu einer dunklen Fläche verschmelzen. Mit ihrer Neigung führen sie den unterbrochenen Wall fort und verbinden ihn mit seinem rechten Teil. Zwischen den Tannen ragt eine graubraune Fläche hervor. Die feinen, dunklen Linien unterteilen diesen Bereich und erzeugen einen bearbeiteten Eindruck. Worum es sich hierbei genau handelt, bleibt unklar. Es könnte sich um den Steinbruch in Ehringsdorf handeln, den auch schon Christian Rohlfs abbildete. Da Buchholz nicht selten in der Gegend um Ehringsdorf malte, erscheint dies naheliegend. -

- Alternative title

-

Moorlandschaft (Früherer Titel)

- Location

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventory number

-

GG 121

- Measurements

-

Breite: 38,3 cm (ohne Rahmen)

Höhe: 25,4 cm (ohne Rahmen)

- Material/Technique

-

Leinwand; Ölmalerei

- Inscription/Labeling

-

Gravur: Rückseitige Echtheitsbeglaubigung: rechts oben: Prof. Franz Hoffmann-Fallersleben mittig: Großherzoglicher Amtsgerichtssekretär Müller (15.05.1910)

Gravur: Carl Buchholz (Signatur Rückseitig)

- Related object and literature

-

Literatur in Zusammenhang: K. Buchholz, Kißling, E., und Ziegler, H., „Karl Buchholz 1849-1889 : ein Künstler der Weimarer Malerschule ; [Ausstellung im Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck 23. Januar bis 5. März 2000, Angermuseum Erfurt 25. März bis 6. Juni 2000]“. E. A. Seemann, Leipzig, 2000.

Literatur in Zusammenhang: C. Scholl und Sors, A. -K., „Akademische Strenge und künstlerische Freiheit : die Gemälde des 19. Jahrhunderts in der Kunstsammlung der Universität Göttingen ; Bestandskatalog“. Universitätsverl., Göttingen, 2013. (S. 225, Kat. Nr. 26)

Literatur in Zusammenhang: „Der Türmer : Monatsschrift für Gemüt und Geist. Der Türmer “. Beenken, Berlin, 18981943. (Bd. 1, 04.01.1901)

Literatur in Zusammenhang: Kunstsammlung der Universität Göttingen 1770 - 1970 : Katalog der Neuerwerbungen aus Anlaß des zweihundertjährigen Jubiläums der Kunstsammlung, Göttingen 1970, Kat. Nr. 3.

Literatur in Zusammenhang: Ausstellungskatalog der Kunstsammlung der Universität Göttingen: Die niederländischen Gemälde, von Gerd Unverfehrt überarbeitete Auflage, Göttingen 1987, A 6.

- Subject (what)

-

Teich, Tümpel

- Event

-

Entstehung

- (who)

- (when)

-

nach 1880

- Event

-

Purchase

- (when)

-

1966

- (description)

-

Sammlung Eugen Dumont

- Last update

-

24.04.2025, 12:58 PM CEST

Data provider

Kunstsammlung der Universität Göttingen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Malerei

Associated

Time of origin

- nach 1880

- 1966