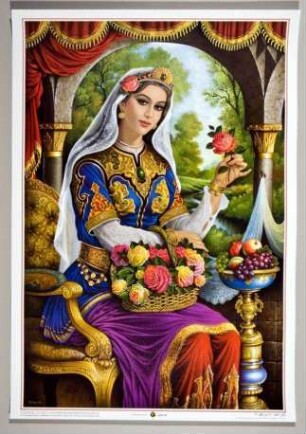

Poster

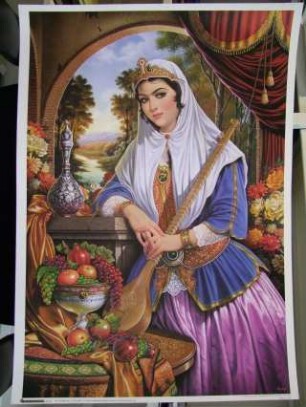

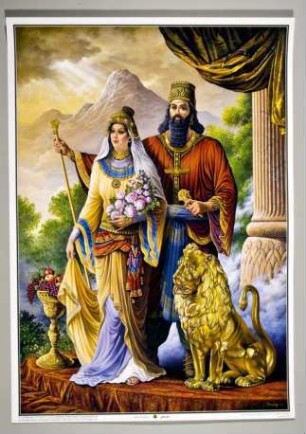

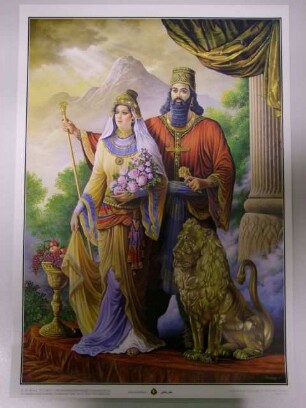

Poster mit Darstellung von »Mandana«

Das Poster präsentiert »Māndānā« (neupersische Namensform; Name bei Herodot überliefert als Mandane).

Bei Māndānā handelt es sich nach Herodot (490/480 v. Chr. - um 430/420 v. Chr.) um die Tochter des letzten Mederkönigs Astyages, die unter der Bezeichnung »Mandane« auch Mutter des Gründers des Perserreichs Kyros (um 590/580 v. Chr.; - 530 v. Chr.) war. Gekleidet in historisierende Fantasiegewänder, sitzt die Figur auf einem achämenidischen Relief, umströmt von Wasserfällen, die in ihren Umhang übergehen. Ihre Perückenhaartracht wirkt ägyptisierend. Über ihrer geöffneten Hand fliegt eine weiße Taube mit Rose im Schnabel. Im Bildvordergrund wächst eine Böschung, vor dem ein Leopard liegt. Weitere Ruinen aus der Stadt »Persepolis« und Versatzstücke wie eine Säule mit zurückgezogenem Vorhang untermauern die Aussage des Bildes.

Die altpersische Residenzstadt Persepolis war eine der Hauptstädte des antiken Perserreichs unter der Dynastie der Achämeniden (spätes 6. - spätes 4. Jahrhundert v. Chr.). Bis heute führen Iraner*innen - vor allem in Abgrenzung zur arabischen Kultur - ihre Wurzeln auf dieses erste Großreich der Geschichte zurück. Die »Stadt der Perser«, wie sie die Griechen nannten, besitzt eine identitätsstiftende Funktion.

Um 450 v. Chr. schrieb der griechische Historiker Herodot eine Geschichte des persischen Großreichs. Er widmete sich der Entstehung sowie der Entfaltung von Macht und Größe des Reiches. Zu diesem Zeitpunkt unternahmen die persischen Großkönige militärische Anstrengungen, auch Griechenland ihrem Gebiet einzuverleiben. Herodots Bericht von ihrem Aufstieg zur Herrschaft trägt sagenhafte Züge. Astyages, der letzte König der zuvor über die Perser herrschenden Dynastie der Meder, sah im Traum seine Tochter Mandane. Ihr entströmte eine Flut, die ganz Asien überschwemmte. Die Deutung dieser Geschichte durch seinen Traumdeuter ließ Astyages Schlimmes befürchten. In der Überzeugung, dadurch drohendes Unheil abzuwenden, verheiratete er Mandane mit dem edlen Perser Kambyses. Damit besiegelte er den Untergang seines Reichs: Sein eigener Enkel Kyros, Sohn von Kambyses und Mandane, sollte ihn später entmachten und sich zum Gründer des ersten Weltreichs der Geschichte aufschwingen, des Perserreichs.

Herodots Werk ist der erste überlieferte Versuch, eine Fortsetzung der sagenhaften griechischen Frühgeschichte der »Ilias und Odyssee« zu schreiben. Es fand Eingang in den klassisch antiken und humanistischen Bildungskanon und prägte das Selbstbild Europas als Gegenentwurf zum despotisch gezeichneten Orient nachhaltig. Zusammen mit den Werken Homers wurde es zu einem der identitätsstiftenden Bücher der europäischen Geistesgeschichte. Indem das Werk den Konflikt zwischen den Persern und Griechen mit dem zwischen den Troianern und Achaiern vergleicht, legt es die Grundlage für die Vorstellung eines fundamentalen Gegensatzes zweier Weltteile.

Herodot ist aber auch ein Hauptzeuge der persischen und im weiteren Sinne iranischen Frühgeschichte. Er wurde zu einer zentralen Referenz für iranische Intellektuelle, die seit Ende des 19. Jahrhunderts zwischen eigener Überlieferung und westlichem Geschichtsbild um eine neue nationale Identität rangen. Daraus erklärt sich seine heutige Bedeutung für Tendenzen, die sich gegen die ideologische Vereinnahmung von Geschichte durch das Regime der Islamischen Republik Iran richten.

Schilderungen Herodots sind in zahlreichen in Iran erscheinenden populären Publikationen zur iranischen Frühzeit im Umlauf. Aus seinem ambivalenten Bild der historischen Iraner*innen werden oft Aspekte aufgenommen, die sich zu einer Projektion der modernen Nation auf antike Verhältnisse eignen. Die Popularität seiner Berichte machten Herodot, der im Westen den Beinamen »Vater der Geschichte« trägt, im Stillen auch zum Vater der iranischen Geschichte. Sogar Darstellungen wie das hier gezeigte Bild auf einem nach einem zeitgenössischen Kitschgemälde gedruckten Poster zeugen davon.

Literatur: Jakob Möller, Die Mutter des Kampfs der Kulturen? In: Das fremde Abendland? Orient begegnet Okzident von 1800 bis heute (= Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung im Badischen Landesmuseum, Museum beim Markt 2010/2011), hrsg. von Schoole Mostafawy und Harald Siebenmorgen, Stuttgart 2010, S. 83, Kat. 89.

- Standort

-

Badisches Landesmuseum, Karlsruhe

- Sammlung

-

Global Art History

- Inventarnummer

-

2009/992

- Maße

-

Höhe: 70.0 cm, Breite: 49.8 cm (Gesamt)

- Material/Technik

-

Karton; Farbdruck

- Ereignis

-

Herstellung

- (wo)

-

Iran

- (wann)

-

Anfang 21. Jh.

- Ereignis

-

Fund

- (wo)

-

Isfahan

- Rechteinformation

-

Badisches Landesmuseum

- Letzte Aktualisierung

-

12.07.2024, 10:57 MESZ

Datenpartner

Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Poster

Entstanden

- Anfang 21. Jh.