Grafik

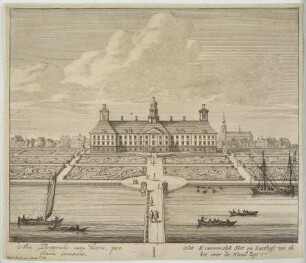

Bildnis Maria de Wilde

Peter Schenck trat 1687 in Amsterdam in den vor allem kartografischen Verlag des Gerald Valck ein, dessen Schwiegersohn er wurde. Sie übernahmen das Verlagsgeschäft des Johannis Janssen und Schenck begann mit seiner umfangreichen Produktion von Schabkunstblättern. Das Geschäft war erfolgreich und zog hochgestellte Persönlichkeiten an, was eindrucksvoll durch die Einträge in Peter Schencks Liber amicorum zu Tage tritt: den ersten Eintrag nehmen am 12. September 1700 Herzog Johann Georg und Christian von Sachsen vor; neben vielen Gelehrten und Künstlern, wie Johann Matthäus Merian (27. Juni 1706) stechen besonders hervor: August, König von Polen (13. Mai 1705), Johann Wilhelm Kurfürst von der Pfalz (1. Juni 1705), Herzog Anton Ulrich von Braunschweig mit seinen zwei Söhnen (17. August 1709) und nicht zuletzt die Mätresse Augusts des Starken: Anna Constantia Gräfin von Cosel (22. Dezember 1709). Im April 1709 schreibt sich der Amsterdamer Antikensammler Jacob de Wilde (1645-1725) in museo suo - demnach war Schenck in de Wildes Kunstsammlung - mit einem Distichon aus Ovid in das Album ein, in dem er die Porträtkunst Schencks lobt und hervorhebt. Die auf dem Schabkunstblatt dargestellte Maria de Wilde ist die Tochter des Jacob de Wilde. Sie war Zeichnerin und Kupferstecherin in Amsterdam und illustrierte die Veröffentlichungen der Antiken-Sammlung ihres Vaters - dem Museum Wildeanum - mit 50 Radierungen: Jacobi de Wilde gemmae antiquae, von 1692 sowie Signa antiqua e museo Jacobi de Wilde, 1700 erschienen. Die Sammlung war im angrenzenden Gebäude zum Wohnhaus der Familie in der Keizergracht untergebracht und zog illustre Gäste an, so wie am 13. Dezember 1697 Peter den Großen. Von diesem Treffen zwischen ihrem Vater und dem Zaren erstellte Maria de Wilde einen Kupferstich, den sie ihm bei seinem zweiten Besuch 1717 überreichte. Das Kupferstechen und Zeichnen hatte sie bei Peter de Schoonebeek gelernt. Geprägt durch das Elternhaus schrieb die gebildete junge Frau ebenso Gedichte, Theaterstücke und heiratete sehr spät: 1710 Gijsbert de Lange (1677–1758?), aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Sie ist nicht als Künstlerin dargestellt, nur die Kunstsammlung ihrer Familie wird durch die im Garten stehende Skulptur, die man durch den Torbogen im Hintergrund erkennen kann, angedeutet. Unter dem Porträt liest man in zwei lateinischen Distichen von David Hoogstraten topisches Lob der Künstlerin, ihrer naturähnlicher Darstellung und des ausführenden Schabkünstlers.

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

D 1966/142

- Maße

-

Höhe: 247 mm

Breite: 184 mm

- Material/Technik

-

Papier; Mezzotinto

- Inschrift/Beschriftung

-

Gravur: Munere SCHENKIADAE fpiranti WILDIA in aere Hoc ore, his oculis conspicienda nitet.

Gravur: Pet: Schenk fec: et exc: Amfield: cum Priv.

Gravur: Expresfa est facies: fed dotes lilius altas Exprimere artifices non potaere manus David Ho[...]g[...]

Gravur: MARIA DE WILDE IACOBI FILIA

- Verwandtes Objekt und Literatur

-

Veröffentlicht in: A.-K. Sors, A. Arnulf, S. Friedrichs, A. Habekus, C. Scholl, und V. Suchy, „Die Englische Manier Mezzotinto als Medium druckgrafischer Reproduktion und Innovation ; [Katalog zur Ausstellung in der Göttinger Universitätskunstsammlung, 27. April 2014 - 01. März 2015]“. Univ.-Verl. Göttingen, Göttingen, 2014. (S. 158, Nr. 79)

Beschrieben in: M. A. Wes, „Classics in Russia 1700-1855 ; between two bronze horsemen“, Brill’s studies in intellectual history, Bd. 33. Brill, Leiden; New York; Leiden; Köln, 1992.

Beschrieben in: Hollstein 1981 Pieter Schenck, p. 257, cat.nr. 945

- Klassifikation

-

Schabkunst (Oberbegriffsdatei)

- Bezug (was)

-

Porträt, Selbstporträt eines Künstlers

- Bezug (wer)

- Ereignis

-

Entstehung

- (wann)

-

ca. 1682

- Ereignis

-

Herstellung

- Ereignis

-

Besitzwechsel

- (wann)

-

1966

- Förderung

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Letzte Aktualisierung

-

24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik

Beteiligte

Entstanden

- ca. 1682

- 1966