Gewebe <Textilien>

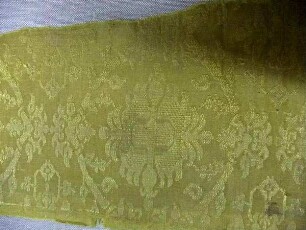

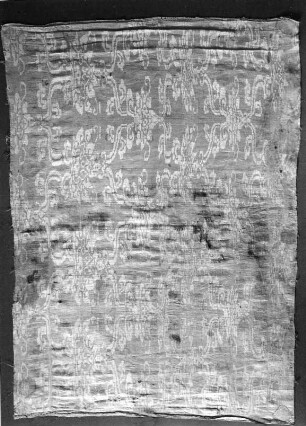

Fragment eines Seidenbrokats mit Blüten

Das Fragment eines Seidengewebes mit einer Webkante auf der einen und einer umstochenen Schnittkante auf der anderen Seite zeigt auf grüngelbem Grund ein spannungsreiches Muster. Im Hauptfeld weist das Gewebe ein Streifenmuster auf, in dem arabeskal angeordnete Blütenzweige unterschiedlicher Spezies und Farbe inmitten ihres Blattwerks sich mit aneinandergereihten geschweiften Kartuschen in Weiß abwechseln. Eine blütenbesetzte, von je einem Zinnenfries flankierte Bordüre umgibt das Hauptfeld. Mittig sind im Hauptfeld ein runder Halsausschnitt sowie ein Schlitz auf der einen Breitseite ausgeschnitten.

Das Gewebe gehört zu den Luxusbrokaten, die im 17. und 18. Jahrhundert vornehmlich aus leichtem Seidenstoff mit eingewebten Mustern für Frauenhosen hergestellt wurden. Oft wurden diese Brokate mit ihren charakteristischen, in der Regel diagonal gesetzten Streifen aus Blüten und Nachtigallen (»gol o bolbol«) auseinandergeschnitten und dienten als aufgenähte Zierborten auf Westen, Turbanen oder Schärpen. Die Brokate bildeten die Vorläufer für die baumwollenen, bestickten Stoffe mit der Bezeichnung »nakhsche-duzi« (»nakhsche« = Muster, »duzi« = gestickt), die mit dem Ende des 18. Jahrhunderts von professionellen Stickern in Isfahan und Jazd, aber auch von Frauen für den Eigenbedarf imitiert wurden. Auch für diese bestickten Stoffe waren die schräg verlaufenden, mit Päonien oder Nelken verzierten Streifen charakteristisch.

Orientalische Textilien waren schon früh begehrte Luxusartikel. Bezeichnungen wie Damast, Chiffon oder Brokat sind in die europäischen Sprachen eingegangen. Abbildungen von Teppichen auf Gemälden der Gotik und Renaissance zeugen vom regen Handel zwischen Venedig und der islamischen Welt. Schon im frühen Mittelalter gelangten Seidenstoffe in den Westen, wo sie Reliquien umhüllten, zu Messgewändern oder gar zum Krönungsmantel der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches verarbeitet wurden. Im 17. Jahrhundert betrieb der Safawidenhof (1501-1722) einen regen Handel mit Europa und bemühte sich, neben Teppichen einen neuen Absatzmarkt für persische Seidenstoffe zu erschließen. Im 19. Jahrhundert setzte sich diese Tradition fort. Die naghsche-Stickereien waren bei den Persern wie bei den ansässigen Europäern gleichermaßen beliebt. Neben den Frauenhosen wurden sie zu Kissenbezügen, Buchumschlägen oder Satteltaschen verarbeitet.

Literatur: Marie-Louise Nabholz-Kartaschoff und Axel Langer, Pfauen, Blüten & Zypressen. Persische Textilien der Qajaren-Zeit (1788-1925) (= Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung Museum Rietberg 2005), Zürich 2005, S. 68-71.

- Standort

-

Badisches Landesmuseum, Karlsruhe

- Sammlung

-

Global Art History

- Inventarnummer

-

T 907

- Maße

-

Länge: 24.0 cm, Breite: 30.0 cm

- Material/Technik

-

Seide; Brokat

- Ereignis

-

Herstellung

- (wo)

-

Iran

- (wann)

-

18. Jh.

- Rechteinformation

-

Badisches Landesmuseum

- Letzte Aktualisierung

-

12.07.2024, 10:56 MESZ

Datenpartner

Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Gewebe <Textilien>

Entstanden

- 18. Jh.