Bestand

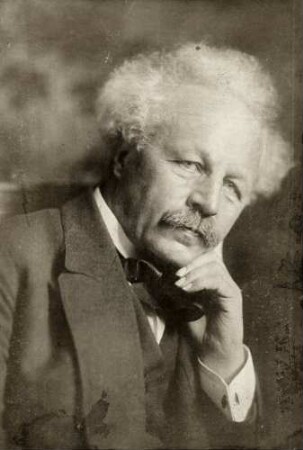

Nachlass Oskar Muser (1850-1935), bad. Landtagsabgeordneter (Bestand)

Überlieferungsgeschichte

1973 Geschenk von Dr. Eckhardt Muser

Inhalt und Bewertung

Reden,

Zeitungsartikel zu seiner politischen Tätigkeit.- Korrespondenz

u.a. mit Theodor Barth, Friedrich Naumann, Berta von

Suttner

1. Vorwort: Oskar Muser wurde

am 28. April 1850 in Offenburg als einer von fünf Söhnen des

Kreisgerichtsregistrators in Offenburg und Freiburg im Breisgau,

Jacob Muser, geboren. Er besuchte die Gymnasien in Offenburg und

Freiburg im Breisgau und legte 1869 das Abitur ab. Unterbrochen

durch seine Teilnahme am Deutsch-Französischen Krieg 1870/71

studierte Muser anschließend bis 1873 Rechtswissenschaften an der

Universität Freiburg. Nach Anstellungen als Rechtspraktikant und

Referendar in Schwetzingen und Karlsruhe arbeitete er ab 1878 als

Rechtsanwalt in Offenburg und wurde dort Stadtverordneter. Aus

seiner 1877 geschlossenen Ehe mit Lina von Pötz gingen zwei Töchter

und ein Sohn hervor. Von 1889 bis 1897 und erneut von 1899 bis 1919

war Muser für die Freisinnige Volkspartei (FVP), dann für die

Fortschrittliche Volkspartei (FVP) und schließlich für die Deutsche

Demokratische Partei (DDP) Mitglied der zweiten Kammer des

Badischen Landtags (Wahlbezirk Offenburg-Stadt). 1911-1918 hatte er

das Amt des Fraktionsvorsitzenden der FVP inne. In den Sessionen

des 45. Landtags 1911/12 amtierte Muser als zweiter Vizepräsident.

In der badischen Nationalversammlung war Muser 1919 zweiter

Vizepräsident, stellvertretender Alterspräsident und Mitglied des

Verfassungsausschusses. Bereits zu Beginn seiner parlamentarischen

Tätigkeit machte sich Muser durch seine dezidiert

liberaldemokratischen Ansichten in der Auseinandersetzung um die

Sozialistengesetze einen Namen als "liberales Gewissen" und galt

schnell als profiliertester demokratischer Politiker Badens.

Gleichwohl lehnte er elementare Punkte des Programms der SPD wie

die Klassenkampftheorie oder deren dogmatischen Kollektivismus ab

und warb stattdessen für sein Modell der "Sozialen Demokratie", das

am Konkurrenzprinzip und Privateigentum festhielt und soziale

Sicherheit durch die Gründung von Großgenossenschaften garantieren

sollte. Des Weiteren trat Muser für die rechtliche Gleichstellung

der Frauen ein, wobei er deren Wahlrecht und deren Recht auf

Bildung befürwortete. Außerdem setzte er sich für die Schaffung

eines laizistischen Staats ein, in dem nicht nur Staat und Kirche,

sondern auch Schule und Kirche getrennt sind, wodurch er vor allem

den Widerstand der katholischen Kirche und des Zentrums auf sich

zog. Nachdem Muser 1919 wegen Differenzen um das neue Schulgesetz

sein Landtagsmandat niedergelegt hatte, betätigte er sich in erster

Linie publizistisch und als Redner für die DDP. Allgemein geachtet

und mit führenden linksliberalen Politikern seiner Zeit in Kontakt

stehend (u. a. Eugen Richter, Friedrich Naumann, Friedrich von

Payer, Theodor Barth), lebte Muser zurückgezogen in Offenburg, wo

er am 25. Juni 1935 starb.

2. Zur Ordnung: Muser hatte

in seinen letzten Lebensjahren den Versuch unternommen, sein

Schriftwerk systematisch zu ordnen. Den Anstoß dazu gab zu einem

nicht geringen Teil die "Machtergreifung" durch die

Nationalsozialisten. Die Niederschriften zum Wesen der Demokratie,

zur Verfassungsentwicklung u. a. waren als Rechenschaft über seine

politische Überzeugung für seine Nachkommen gedacht. In diese, fast

immer diktierten Manuskripte wurden die älteren Materialien

eingearbeitet, wobei freilich manche Zusammenhänge verloren gingen.

Weitere Eingriffe nach Musers Tod wirkten vollends zerstörend. Für

die archivische Ordnung ergab sich daraus die Notwendigkeit, zwei

Hauptgruppen zu bilden: 1) Die Fragmente des älteren Schrifttums,

vor allem die frühen Veröffentlichungen und Reden der

Abgeordnetenzeit, soweit sie isoliert aufbewahrt waren (Abschnitte

A-B) 2) Die späteren, unter Stichworten angelegten Hefte, in denen

frühere Notizen und Schriften als Beilage rangieren (Abschnitte

C-F). Der Nachlass wurde dem Generallandesarchiv 1973 von

Ministerialrat Dr. Eckhardt Muser als Eigentum übergeben. Er

umfasste damals vier Kartons mit 45 Faszikeln. 1982 wurden weitere

zwei Kartons abgegeben, die im Frühjahr 1991 von Gabi Dub

verzeichnet wurden. Der Nachlass umfasst nun sechs Archivboxen mit

56 Faszikeln. Der Nachlass wurde 1976 von Konrad Krimm erschlossen

und verzeichnet. Die Übertragung des analogen Findmittels in ein

Online-Findmittel erfolgte 2017 durch René Gilbert im Rahmen eines

von der Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg finanzierten Projekts.

Zusätzlich versah Gilbert den Bestand mit Orts- und

Personenindizes.

3. Quellen und Literatur:

Quellen: "Muser, Oskar", Dienerakte, GLA 234 Nr. 2837 [Laufzeit:

1869-1930] Literatur: Kremer, Hans-Jürgen: Muser, Oskar, in:

Badische Biographien, Neue Folge, Bd. 2, hg. von Bernd Ottnad,

Stuttgart 1987, S. 207-209

- Reference number of holding

-

Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe, N Muser

- Extent

-

56 Akten

- Context

-

Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe (Archivtektonik) >> Nichtstaatliches Archivgut >> Nachlässe >> Andere Nachlässe >> Muser

- Indexentry person

- Date of creation of holding

-

1875-1935

- Other object pages

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Last update

-

03.04.2025, 11:03 AM CEST

Data provider

Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Bestand

Time of origin

- 1875-1935