Grafik

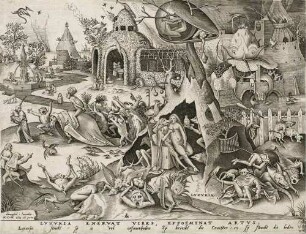

Luxuria Aus: Die Sieben Todsünden

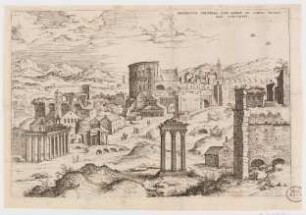

Viel zu sehen. Ein exzessives Treiben verschiedener Menschen, Dämonen und polymorpher Tierwesen in obszönen, kopulierenden oder gar selbstverstümmelnden Posen beherrscht diesen Stich. Breit öffnet sich das Zelt des kargen hohlen Baumes, darin das namengebende Hauptmotiv des Blattes: Die Personifikation der Wollust und Unkeuschheit, Luxuria. Halb sitzt sie, halb lehnt sie an einem sie mit schnabelähnlichem Mund küssenden und ohne Zurückhaltung berührenden Mischwesen. Beide befinden sich in einem hölzernen Sessel, auf dessen Lehne ein Hahn, Symboltier der Unkeuschheit, thront. Über ihnen erstreckt sich aus der Rinde des Baumes gleich einem Ast ein weiteres Symbol für sinnliche Liebe und Liederlichkeit: Ein Hirschkopf, dessen Geweih mit Äpfeln geschmückt ist. Die Spitze der sich aus der Schale windenden, blätterlosen Äste wird gekrönt von einer halbgeöffneten Muschel, in der ein Liebespaar in einer durchsichtigen Kugel zärtlich agiert. Weiter hinten ein Fluß, links schmal, umgeben von einem Liebesgarten mit Pergolen und Brunnen, verbreitert er sich rechts unheilvoll. - Die Vorlage zu diesem Stich lieferte eine Zeichnung Pieter Brueghels d.Ä., sie stammt aus seinem Zyklus der 7 Todsünden, der 1556/57 entstand. Vollständig als Kupferstich ausgeführt wurde diese Reihe von Pieter van der Heyden im Jahre 1558. Die Zeichnung im Gegensinn ist vermutlich aufgrund einer zu deutlichen klerus-kritischen Anspielung vom Verleger Hieronymus Cock zensiert worden. Links von der Bildmitte reitet ein Sünder auf einem Untier, geführt von einem Dudelsackpfeifer und verfolgt von einer Masse unterschiedlicher Wesen. Vor der Änderung trug der Sünder nicht die nun zu sehende Mütze sondern eine Mitra. In dieser Weise abgemildert und durch Bildunterschriften in roter Tinte ergänzt ist die Zeichnung im Übrigen aber mit der erstellten Druckplatte identisch. - Der christliche Kanon der sieben Hauptsünden wurde häufig als Motiv verwandt, die Einteilung der Laster Stolz, Geiz, Neid, Unkeuschheit, Unmäßigkeit, Zorn und Trägheit geht auf Papst Gregor den Großen zurück (6.Jhdt.), erst im Mittelalter wurden diese zu Todsünden erklärt. Pieter Brueghel d.Ä. verstärkt, wenn auch mit kritischen Anklängen, die lehrhaft-moralisierende Tendenz noch. War es üblich, anhand von Alltagsszenen widergöttliches Verhalten darzustellen und seine Konsequenzen offen zu legen, so verwendet er infernale Metaphern und Zeichen. Die deutlichen motivischen Entlehnungen von Hieronymus Bosch (um 1450-1516) haben ihren Ursprung im „Garten der Lüste“ und in weiteren seiner Gemälde, beispielsweise im Antonius-Altar. Die gläserne Kugel und die Muschel des „Garten der Lüste“, die lange wegen ihrer Schönheit fälschlich als Teile einer Paradies-Darstellung gedeutet wurde, sind namentlich ebenfalls Luxuria-Elemente, erstmals interpretiert durch Breughel. Das Schöne wurde in seiner starken verführerischen Kraft auch immer als dem Teufel und der Sünde nahe betrachtet. Es fehlen hier jedoch die verderblichen körperlichen Konsequenzen für unkeusches Verhalten, die Brueghels Zeichnung charakterisieren. Bei Bosch ist der Maßstab für Gut und Böse allein das göttliche Gesetz, deutlich dem spätmittelalterlichen Geschichtsverständnis einer zu Sünde und somit Verdammnis verurteilten Menschheit entsprechend. Brueghel geht nach einem Wenn-Dann-Prinzip vor. Die Folgen, auch die physischen und weltlichen entgegen göttlicher Strafe, und die angedeuteten höllischen Nachwirkungen werden als Abschreckung veranschaulicht. Die Bildunterschrift geht noch einen Schritt weiter, nahezu aufgeklärt lautet sie: „Luxuria stinkt und ist voll von Unreinheit, Sie bricht die Kräfte des Menschen und schwächt seine Glieder“. Sie geht zurück auf Erasmus von Rotterdam, der als Humanist und in seinem Streit mit Luther den Fokus auf den sittlichen Gehalt des Neuen Testamentes und ein vernunftgemäßes Christentum legte. - Als Sinnbild der motivischen Entwicklung innerhalb des Blattes kann der Fluß mit seiner beigestellten Symbolik betrachtet werden: Rein, reinigend links, zu vielleicht sündigen aber auch idyllischen Spielen am Rande verlockend, dehnt er sich aus, wird zu einem Moloch, Styx, der eingeht in die Unterwelt, erkennbar an den breiten Toren eines fast versunkenen Turmes, einer versinkenden Welt, Untergang und Unterwelt. Der Fisch als Symboltier sowohl der Getauften als auch der Unterwelt verschlingt die Sündhaften und zieht sie hinab. -

Fiorillo beschreibt die Serie wie folgt: - Le Metamorfosi d'Ovidio Lib. I.II.III. - Lib. I. contiene XX fog. HGoltzius inven A. 1589 - Lib. II contiene XX fog. HG. ex. A. 1590 - Lib. III contiene XII. fog. HG. inv - Robertas de Baudous exc. A. 1615. - Sei fog. delle su accenate Metamorf. ciove - Lib. I. II. 6, 13. 15. - Lib.III. 6. 8. 11

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

D 4520

- Maße

-

Breite: 296 mm (Blattmaß)

Höhe: 227 mm (Blattmaß)

- Material/Technik

-

Papier; Kupferstich

- Inschrift/Beschriftung

-

Marke: Göttinger Bibliotheksstempel

Aufschrift: LVXVURIA ENERVAT VIRES,.. swackt die leden (Bildunterschrift: Lateinischer Text von Erasmus von Rotterdam mit niederländischer Übersetzung)

Aufschrift: PAME (ligiert) (Monogramm des Stechers)

Aufschrift: LVXVRIA. (Mittige Bildinschrift)

- Verwandtes Objekt und Literatur

- Klassifikation

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Bezug (was)

-

Sieben Todsünden

Mischwesen

Hahn

Flusslandschaft

Wollust, Luxuria (Ripa: Lussuria): Personifikation einer der sieben Todsünden

- Ereignis

-

Entstehung

- (wer)

- (wann)

-

1558 (Vgl. Beschreibung und http://kk.haum-bs.de/?id=heyden-p-v-d-wb3-0006)

- Ereignis

-

Herstellung

- Ereignis

-

Veröffentlichung

- Förderung

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Letzte Aktualisierung

-

24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik

Beteiligte

- Desiderius, Erasmus (AutorIn, Bildunterschrift)

- Bruegel, Pieter (Vorbild / IdeengeberIn, MalerIn)

- Heyden, Pieter van der (StecherIn)

- Cock, Hieronymus (HerausgeberIn)

Entstanden

- 1558 (Vgl. Beschreibung und http://kk.haum-bs.de/?id=heyden-p-v-d-wb3-0006)

![Luxuria [Wollust; Lust (Luxuria); Wellust]](https://iiif.deutsche-digitale-bibliothek.de/image/2/f3888acc-8709-4d8a-91b8-0c97d4f9f9f1/full/!306,450/0/default.jpg)