Industrieanlage

AEG Kabelwerk Oberspree; Berlin, Treptow-Köpenick

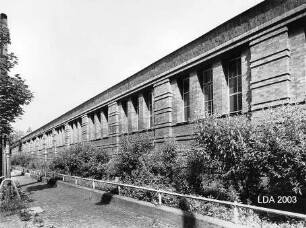

Das Kabelwerk Oberspree (KWO) in der Wilhelminenhofstraße 76-77 (Abb. 27, 32-40), Liste Nr. 36) ist ein einzigartiges Monument der deutschen Industriegeschichte. Mit der Fabrikanlage verbinden sich bedeutsame Leistungen auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Die industrielle Gesamtanlage ist nahezu geschlossen erhalten geblieben. Die Gründung des Kabelwerks 1897 stand in Zusammenhang mit der Randwanderung der Berliner Industrie. Die alten Fabriken in der Innenstadt ließen sich nicht weiter ausbauen. Emil Rathenau, der Vorstandsvorsitzende der AEG, fand 1895 einen Standort an der Oberspree, der durch die Lage am Wasser und den Anschluss an die Güterbahn für den Aufbau einer Fabrik geeignet war. Oberschöneweide erhielt mit der Ansiedlung der AEG einen entscheidenden Anschub.° Das 1897 eröffnete Kabelwerk Oberspree war eine komplexe Fabrikanlage mit einer großen Fertigungsbreite. Nicht nur Kabel wurden hergestellt, sondern ganz unterschiedliche Produkte aus Metall, Gummi und anderen Rohstoffen. Das Kupferwalzwerk gehörte zu den größten Kupfer verarbeitenden Betrieben in Deutschland. Die gegossenen, gezogenen und gepressten Metallteile, die eigens angefertigten Gummi- und Kunststoffmaterialien wurden im Kabelwerk weiterverarbeitet oder auch direkt an Abnehmer außerhalb der AEG verkauft. Die Produktion von Automobilen und Lastkraftwagen wurde 1902 in einem neuen Werkteil aufgenommen. Das Werksgelände in Oberschöneweide war eine wichtige Forschungsstätte für die Funktechnik.° Die Versorgung mit Drehstrom durch das benachbarte Kraftwerk Oberspree führte zu einer Veränderung der Produktionsprozesse. Das Kabelwerk in Oberschöneweide gehörte zu den ersten Fabriken, in der alle Maschinen mit Elektromotoren angetrieben wurden. Viele Werkzeugmaschinen verfügten über einen Einzelantrieb und waren damit flexibel einsetzbar. Das Kabelwerk erhielt Geschossbauten und Hallen, wie sie in der Zeit um 1900 an allen großen Industriestandorten üblich waren. Die Produktionsgebäude sind nicht auf bestimmte technische Prozesse festgelegt, sondern so gestaltet, dass vielfältige und auch schnell wechselnde Nutzungen möglich sind. Auf diese Weise konnte die AEG schnell auf wirtschaftliche Entwicklungen reagieren und die Produktion flexibel verändern. Treppenhäuser und Erschließungsachsen erhielten grundsätzlich großzügige Dimensionen, auch wenn man diese Ausmaße anfangs nicht benötigte. Beim Bau von Stockwerksfabriken wurde häufig auch eine mögliche Aufstockung vorgesehen.° Das Kabelwerk in Oberschöneweide wurde schrittweise ausgebaut und erweitert. In einem ersten großen Bauabschnitt bis 1912 entstanden die Bauten im westlichen Teil des Areals, die Hallenblöcke I, II und V und die umliegenden Stockwerksfabriken. Für die Planung waren die Architekten in der AEG-Bauabteilung verantwortlich, in erster Linie Paul Tropp und W. O. Klemm. Das 1896 übernommene Grundstück war bereits nach wenigen Jahren dicht bebaut. Im Jahr 1913 konnte die AEG das östliche angrenzende Gelände erwerben, sodass das Fabrikareal nunmehr den gesamten Spreebogen umfasste. Der zweite umfassende Bauabschnitt ergab sich aus der Kriegsproduktion im Ersten Weltkrieg. Die AEG lieferte als kriegswichtiges Unternehmen Munition und technische Ausrüstungen an das deutsche Heer. Im Kabelwerk arbeiteten zeitweise 24.000 Menschen. In nur drei Jahren erbaute man die Hallenblöcke III, IV, VI und VII, dazu die gewaltige Spreehalle am Flussufer. Die Pläne für die Hallenbauten erarbeitete Peter Behrens, seit 1907 künstlerischer Beirat der AEG. In den 1920er Jahren erlebte das Kabelwerk einen erneuten Aufschwung. Da eine extensive Ausweitung der Produktionsflächen nicht mehr möglich war, wurden vor allem durch Aufstockung und Verdichtung zusätzliche Fertigungsflächen geschaffen. Erich Heideck, Leiter der Bauabteilung der AEG, sorgte zwischen 1927 und 1929 für eine Modernisierung des Kabelwerks. Die neuen Anlagen dieses Bauabschnitts gehen auf den Architekten Ernst Ziesel zurück. Mit dem Ausbau des Kabelwerks war zugleich die Umstellung auf fließende Produktionsprozesse verbunden. Alle wesentlichen Fabrikbauten entstanden vor 1930. Auch wenn sich die Architektursprache in drei Jahrzehnten wandelte, so hielt man doch an einem einheitlichen Baumaterial fest, dem gelben Backstein, der zur einheitlichen Erscheinung der AEG-Industriebauten beiträgt.° Mit Geschossbau und Halle lassen sich zwei Bauformen unterscheiden: Die Hallen, die immer aus mehreren Hallenschiffen bestehen, sind als Stahlskelettbauten errichtet. Gitterstützen tragen leichte Stahlfachwerkbinder. Die Satteldächer erhielten meist Firstoberlichter, teilweise findet man auch quer gestellte Dachraupen. Die moderne Konstruktion ist verkleidet. Die massiv gemauerten Außenwände erhielten Pfeilervorlagen im Achsabstand der Stahlstützen. Die Geschossbauten bestehen aus einer Mischkonstruktion. Die Außenwände sind in tragende Wandpfeiler und nicht tragende Fensterachsen geteilt, im Inneren ruhen die Produktionsetagen auf doppelten Stahlstützenreihen. Die Erschließungskerne, bestehend aus Treppenanlagen und Lastaufzügen, sind bei den ältesten Geschossbauten noch in die Anlage integriert. Die Treppenhäuser ragen dort in den Produktionsraum hinein. Um aber durchgehende Flächen zu erhalten, die nicht unterteilt sind, hat man dieses System später verändert. Alle Stockwerksbauten, die nach 1905 errichtet wurden, besitzen turmartig vorgesetzte Treppenhäuser und Aufzugsschächte. Die viergeschossige Fernmeldekabelfabrik ist bereits als Stahlskelettbau mit Mauerwerksausfachung angelegt.° Die Produktion im Kabelwerk war nach dem Werkstattprinzip organisiert. Die Anlage setzt sich aus selbstständigen, in sich geschlossenen Fabriken zusammen, die nur durch einzelne übergreifende Fertigungsbereiche verknüpft sind. Zusammengehörende Fabrikeinheiten bilden einen Werkhof. Ein mehrschiffiger Hallenblock wird an zwei oder drei Seiten von Geschossbauten begleitet. Innerhalb der Werkhöfe wurden die aufbereiteten Materialien von Abteilung zu Abteilung weitergegeben, bis das fertige Produkt ausgeliefert werden konnte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Werkstattprinzip von der Fließfertigung abgelöst. Durch den Bau von Transportbrücken und elektrischen Aufzügen wurden bisher getrennte Fertigungsbereiche zu einer fließenden Produktionslinie verwoben.° Die historische Struktur des Kabelwerks ist bis heute ablesbar. Im westlichen Bereich ist der Werkhof um den Hallenblock I und der unmittelbar folgende Werkhof um den Hallenblock II zu erkennen. Die übergreifenden Einrichtungen des Kabelwerks - Kantine, Verwaltungsgebäude und Direktorenwohnhaus - begleiten die Wilhelminenhofstraße in offener Bauweise. In diese straßenseitige Front, die auf das Wohngebiet ausgerichtet ist, wurde auch die Drahtfabrik und der Kopfbau des Hallenblocks II eingebunden. Das östliche Gelände des Kabelwerks, das erst 1913 von der AEG erworben wurde, zeigt heute nur noch wenige industrielle Strukturen. Abgesehen von den denkmalwerten Fabrikbauten hat man das Areal 1996 großflächig beräumt. Die Erschließungsstraßen des Kabelwerks sind parallel zu den Geschossbauten und Hallenblöcken angeordnet. Das Gleisnetz der Güterbahn ist heute nahezu vollständig beseitigt. Die Güterzüge konnten einst von der Wilhelminenhofstraße in den östlichen Teil des Geländes einfahren und in einem weiten Bogen das Schienensystem am Spreeufer erreichen. Über Drehscheiben ließen sich die Waggons bis in die einzelnen Straßen transportieren. Das befestigte Ufer des Spreehafens ist noch immer zu erkennen.°

- Location

-

Wilhelminenhofstraße 75 & 75A & 76 & 77 / Ernst-Ziesel-Straße 1 / Johannes-Kraaz-Straße 9 & 11 & 14 / Osmar-Klemm-Straße 1 & 2 / Paul-Troop-Straße 9 & 11 / Peter-Behrens-Straße 1 & 2 & 15, Oberschöneweide, Treptow-Köpenick, Berlin

- Classification

-

Gesamtanlage

- Event

-

Herstellung

- (who)

-

Entwurf: Tropp, Paul

Entwurf: Klemm, Wilhelm Osmar

Entwurf: Ziesel, Ernst

Bauherr & Entwurf: Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft

- (when)

-

1897-1914 & 1924-1928

- Last update

-

04.06.2025, 11:55 AM CEST

Data provider

Landesdenkmalamt Berlin. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Industrieanlage

Associated

- Entwurf: Tropp, Paul

- Entwurf: Klemm, Wilhelm Osmar

- Entwurf: Ziesel, Ernst

- Bauherr & Entwurf: Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft

Time of origin

- 1897-1914 & 1924-1928