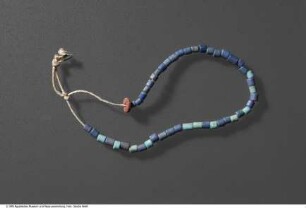

Schmuck (Kleinkunst)

Jochgehänge aus Perlen mit aufgemalten Udjat-Augen

Die dicke und schwere Perlenkette unterteilt sich in 11 Perlen mit Udjataugen-Bemalung und 24 Perlen mit der Darstellung jeweils einer Iris mit Pupille (so genanntes Fischauge). Eine weitere Perle tritt singulär auf und stellt ein Anch-Zeichen („Leben“ und „Macht“) zwischen zwei Was-Zeptern auf der einen und einen Djed-Pfeiler („Stabilität“ und „Macht“) umgeben von zwei Was-Zeptern auf der anderen Seite dar. Die Kette wurde im Stall des Hauses N 51.3 gefunden und von Ludwig Borchardt als eventueller „Pferdeschmuck?“ bezeichnet. Nach Ulrich Hofmann handelt es sich um ein Jochgehänge, welches in der Keilschriftkorrespondenz mit dem Fürsten Tuschratta als „maninnu sa sisi“ („Kette für Pferde“) bezeichnet wird. Eine große Rolle spielte bei diesem Objekt die symbolische Funktion des Auges, das den Träger, in diesem Falle das Pferd, schützen und ihm Gesundheit schenken sollte. Als gesichert kann dabei die moderne Rekonstruktion mit den aneinandergereihten so genannten Udjataugen gelten. Dabei handelt es sich im übertragenen Sinn um das Auge des Horus, welches ihm gewaltsam von seinem Widersacher Seth entfernt worden war. Im Mythos heilt der Mondgott Thot das Auge, weshalb es als „udja“ – „gesund/heil“ bezeichnet wird. Seither wurde es als Schutz- oder Heilamulett getragen. Die Iris mit Pupille ist hingegen ein selteneres Motiv. Zum Schutz ihres Inhalts erhielten z. B. Glasgefäße ein derartiges Augenmuster, was aber vermutlich schlicht aus der einfachen Herstellungsweise resultiert. Runde Kreise waren weniger aufwendig in Glas zu fertigen als die vielen Biegungen des Horusauges. Fragmente solcher Gefäße sind im Ägyptischen Museum Berlin mit den Nummern ÄM 22091, 25558, 36762 und 36772 vertreten. Die Perle mit den Darstellungen des Anch, des Was-Zepters und des Djed-Pfeilers sollte dem Träger hingegen Lebendigkeit, Macht und dauerhafte Stärke verleihen, was für ein im Krieg eingesetztes Pferd unabdingbar war. Somit bildete das Jochgehänge nicht nur einen ansehnlichen Schmuck, der an der Seite des Pferdegeschirrs befestigt war, sondern war gleichermaßen ein Schutzamulett, welches den Träger und somit auch seinen Herrn stärken und ihm Macht verleihen sollte. Aus: Weber, A., in: F. Seyfried (Hrsg.), Im Licht von Amarna. 100 Jahre Fund der Nofretete, Berlin 2012, S. 214 (Kat.-Nr. 12).

- Location

-

Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin

- Inventory number

-

ÄM 21944/03

- Measurements

-

Länge x Durchmesser: 95 x 2,5 cm bis 3,1 cm (Perlen)

Durchmesser: 2,4 bis 3,2 cm (Perlen; lt. Inv.)

- Material/Technique

-

Fayence (Material), blau; bemalt

- Related object and literature

-

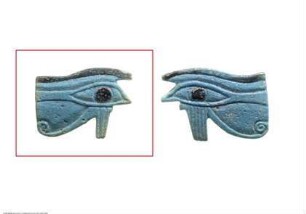

Zusammen mit: Zusammen mit: ÄM 21944/01, Amulett (Kleinkunst / Schmuck), Amulett in Form eines Udat-Auges, Amenophis (Amenhotep) IV. / Echnaton (18. Dynastie -> Neues Reich -> Ägypten), Deutsche Orient-Gesellschaft (DOG) (24.1.1898)

Zusammen mit: Zusammen mit: ÄM 21944/02, Amulett (Kleinkunst / Schmuck), Amulett in Form eines Udjat-Auges, Amenophis (Amenhotep) IV. / Echnaton (18. Dynastie -> Neues Reich -> Ägypten), Deutsche Orient-Gesellschaft (DOG) (24.1.1898)

- Event

-

Ausgrabung

- (who)

- Event

-

Herstellung

- (where)

-

N 51.03 (Gehöft)

- (when)

-

Amenophis (Amenhotep) IV. / Echnaton (18. Dynastie -> Neues Reich -> Ägypten)

- Rights

-

Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin

- Last update

- 03.05.2023, 10:09 AM CEST

Data provider

Ägyptisches Museum und Papyrussammlung. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Schmuck (Kleinkunst)

Time of origin

- Amenophis (Amenhotep) IV. / Echnaton (18. Dynastie -> Neues Reich -> Ägypten)