Poster

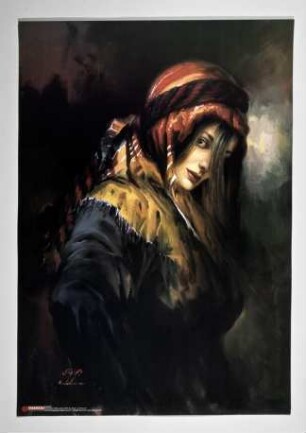

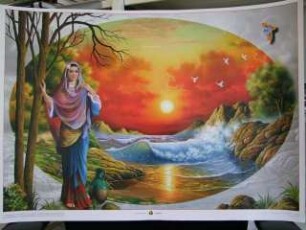

Poster mit dem Titel »Persisches Mädchen«

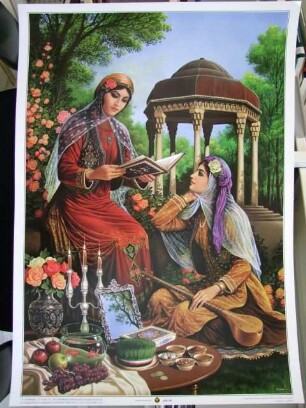

Das Poster präsentiert eine sitzende, weibliche Gestalt in antikisierenden Fantasiegewändern inmitten von Rosensträuchern. In der Hand hält sie einen Blumenzweig.

Bei der mit dem Titel »Dokhtar-e Irani« (= Iranisches Mädchen) bedachten Frau handelt es sich vermutlich um eine mythologische oder allegorische Figur. Hinter ihr reihen sich kulissenartig pseudo-historische Architekturelemente aneinander, die an die Ruinen von »Persepolis« erinnern sollen.

Die altpersische Residenzstadt Persepolis war eine der Hauptstädte des antiken Perserreichs unter der Dynastie der Achämeniden (spätes 6. - spätes 4. Jahrhundert v. Chr.). Bis heute führen Iraner*innen - vor allem in Abgrenzung zur arabischen Kultur - ihre Wurzeln auf dieses erste Großreich der Geschichte zurück. Die »Stadt der Perser«, wie sie die Griechen nannten, besitzt eine identitätsstiftende Funktion. Die dargestellte Frau versinnbildlicht das Land Iran, das nach persischem Verständnis weiblich konnotiert ist, also das »Mutterland« meint.

Für die Reproduktion von Kunstwerken war die Erfindung der Lithographie im Jahr 1798 bahnbrechend. Das älteste Flachdruckverfahren gehörte im 19. Jahrhundert zu den am meisten angewendeten Drucktechniken für farbige Drucksachen. Durch dieses Verfahren konnten Kunstwerke vervielfältigt, in Gesamteuropa verbreitet und für jedermann zugänglich gemacht werden.

Hiervon profitierten spätestens zum ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert auch Länder vom Nahen und Mittleren Osten bis Südostasien. Über christliche Missionare, aber auch über die im eigenen Land lebende armenische (christliche) Bevölkerung wurden einheimische Künstler mit der westlichen Kunst und ihren Bildfindungen vertrauter.

Im Lauf der weiteren Entwicklung wurden nicht nur europäische Kunstwerke im Land selbst reproduziert. Vielmehr wurden auch eigene Bildmotive zu weltlichen oder religiösen Ereignissen und Legenden - meist unter dem Eindruck europäischer Gemälde - gedruckt. Die einst europäische Sehnsucht nach dem in orientalistischen Bildern exotisch verklärten »Orient« wurde bald in der islamischen Welt zum Chiffre des Eigenen. Entsprechend trugen europäische Gemälde und Fotographien wesentlich zur Bildung einer eigenen orientalischen Identität mit orientalistischen oder folkloristischen Zügen bei.

Mit dem wachsenden Interesse an den antiken Stätten des »Orients« wurden auch die Ausgrabungsergebnisse europäischer Archäologen und damit die vorislamische Zeit identitätsstiftend. Darauf reagierte die Entstehung eines neuen Genres in der Malerei, das sich den historischen oder mythologischen Figuren der eigenen Antike widmet. Heute stehen diese Bilder als Poster einer breiten Bevölkerungsschicht zum Verkauf auf dem Basar oder in Buch- und Bildrahmenhandlungen zur Verfügung.

Literatur: Jakob Möller, Die Mutter des Kampfs der Kulturen? In: Das fremde Abendland? Orient begegnet Okzident von 1800 bis heute (= Ausstellungskatalog zur Sonderausstellung im Badischen Landesmuseum, Museum beim Markt 2010/2011), hrsg. von Schoole Mostafawy und Harald Siebenmorgen, Stuttgart 2010, S. 83.

- Location

-

Badisches Landesmuseum, Karlsruhe

- Collection

-

Global Art History

- Inventory number

-

2009/977

- Measurements

-

Höhe: 70.0 cm, Breite: 49.8 cm (Gesamt)

- Material/Technique

-

Karton; Farbdruck

- Event

-

Herstellung

- (where)

-

Iran

Ort fraglich

- (when)

-

Anfang 21. Jh.

- Event

-

Fund

- (where)

-

Isfahan

- Rights

-

Badisches Landesmuseum

- Last update

-

12.07.2024, 10:56 AM CEST

Data provider

Badisches Landesmuseum Karlsruhe. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Poster

Time of origin

- Anfang 21. Jh.