Bestand

Sankt Georgen, Kloster, Amt und Ort (Bestand)

Überlieferungsgeschichte

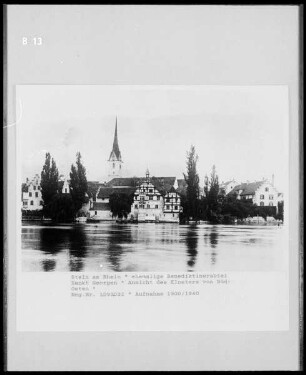

Die Vogtei des Benediktinerklosters St. Georgen

hatten im 16. Jahrhundert die Herzöge von Württemberg inne. Mit der

Einführung der Reformation wurden die Mönche 1536 aus St. Georgen

vertrieben und ließen sich in Villingen nieder. Den Anspruch auf

St. Georgen ließ der Konvent aber auch nach dem Scheitern der

kurzfristigen Restitutionen bis zum Ende des Alten Reiches nicht

fallen. Das Kloster St. Georgen in Villingen behielt die Rechte und

Besitzungen in Österreich, der Schweiz und im Elsaß, während das

neugebildete württembergische Klosteramt St. Georgen den

Klosterbesitz in Württemberg verwaltete (vgl. Bestand 12). Unter

den von St. Georgen aus gegründeten Klöstern ist wegen der

regelmäßigen Visitationen vor allem das Frauenkloster Amtenhausen

zu nennen. Aufsichtsfunktionen besaß St. Georgen auch gegenüber

Klöstern im Elsaß und in Lothringen.

Der Ort St. Georgen

fiel 1810 an Baden. Bereits 1805 war das Kloster St. Georgen in

Villingen aufgehoben worden und zuerst an Württemberg, ein Jahr

später an Baden gekommen.

Inhalt und

Bewertung

Der Bestand enthält neben einigen

Vorakten aus der St. Georgener Zeit vor allem die Generalakten des

Klosters in Villingen. Da im Generallandesarchiv die alten

Signaturen des Kloster-"Hauptarchivs" (HA) ausnahmsweise

mitverzeichnet wurden, ist die direkte Verknüpfung zu dem bis auf

Vorgangsebene reichenden Repertorium vom Ende des 18. Jahrhunderts

(GLA 68/506) möglich. Der Kernbestand wird ergänzt durch Akten

württembergischer Provenienz über das Klosteramt und den Ort St.

Georgen. Weitere Archivalien des Klosters und des Klosteramtes

befinden sich im Hauptstaatsarchiv Stuttgart Bestand A 521 und A

521 L.

Geschichte von St. Georgen:

Die Adligen Hezelo, der im Investiturstreit zur gregorianischen

Partei gehörte und Vogt der Reichenau war, sowie Konrad und Hesso,

die 1083 ein Benediktinerkloster in Königseggwald (bei Saulgau)

gründen wollten, verlegten auf Verlangen des Hirsauer Abtes Wilhelm

ihre Stiftung nach dem heutigen Sankt Georgen. Schon die Amtszeit

des Abtes Theoger(1088-1118) führte das Kloster in eine Blütezeit,

die bis zur Säkularisation nicht mehr erreicht wurde und die sehr

mit der Person dieses bedeutenden Abtes verbunden war. Hirsauisch

geprägte Reformideen verliehen dem Kloster eine Ausstrahlungskraft,

die zu Kontakten mit zahlreichen Benediktinerklöstern führte. Auch

die Beziehungen des Klosters in den lothringischen Raum, die bis in

das 18.Jahrhundert bestanden, stammen aus dieser Zeit. Die

Besitzungen des Klosters waren ursprünglich weit gestreut. Bis zum

15.Jahrhundert fand jedoch eine Besitzverdichtung statt, deren

Kernbereich im Quellgebiet von Donau und Neckar und in den

Schwarzwaldtälern im Einzugsbereich des Klosters lag. Die

Vogtsrechte über das Kloster gingen von den Stifterfamilien über

verschiedene Hände schließlich 1444/1532 ganz auf Württemberg über.

Württemberg begann durch wiederholte Eingriffe, das Kloster trotz

dessen behaupteter Reichsunmittelbarkeit zu einer landständigen

Einrichtung zu machen. 1536 führte Herzog Ulrich die Reformation

ein und die Mönche wurden vertrieben. Damit setzte eine lange Zeit

der Auseinandersetzungen mit Württemberg ein, die nach

verschiedenen Restitutionen nach dem Augsburger Interim 1548 und

während des Dreißigjährigen Krieges schließlich damit endete, dass

Württemberg die in seinem Hoheitsgebiet liegenden Besitzungen des

Klosters einschließlich Sankt Georgens in seinen Händen behielt,

während das Kloster Sankt Georgen seinen Sitz in seinen vormaligen

Pfleghof in Villingen verlegte und den Zugriff auf seine außerhalb

Württembergs liegenden Besitzungen behauptete. Diese Besitzungen

reichten als Existenzgrundlage und ermöglichten es dem Kloster in

Villingen in der ersten Hälfte des 18.Jahrhunderts eine neue

Klosteranlage und ein Gymnasium zu errichten. Trotz der weiterhin

von Klosterseite behaupteten Reichsunmittelbarkeit war Sankt

Georgen faktisch nun ein österreichischer Landstand bis es 1805 im

Frieden von Preßburg an Württemberg und 1806 im Tausch an Baden

fiel. Als Herzog Christoph v. Württemberg 1556 erneut die

Reformation in Sankt Georgen einführte und die Mönche schließlich

1566 vertrieb, wurde eine evangelische Klosterordnung errichtet. Es

wurde eine Klosterschule eingerichtet, die allerdings nur im

16.Jahrhundert bestand. Die evangelischen Äbte oder Prälaten, die

dem katholischen Abt in Sankt Georgen nachfolgten und die bis 1806

eingesetzt wurden, residierten jedoch nur zu Anfang in Sankt

Georgen. Später hielten sie sich dann in Alpirsbach auf und waren

in Sankt Georgen durch einen ständigen Vikar vertreten. Die

weltliche Verwaltung der in Württemberg liegenden Güter des

Klosters war einem Klosteramtmann übertragen. Er übte die

staatlichen Hoheits- und Verwaltungsaufgaben in den Klosterorten

aus und verwaltete den Klosterbesitz. Zum Klosteramt Sankt Georgen

gehörten die Orte Sankt Georgen, Oberkirnach, Brigach, Peterzell,

Langenschiltach, Stockburg, Schabenhausen, Wildenstein,

Mönchweiler, Bühlingen und Rotenzimmern. Vorgesetzte Behörde war

der Kirchenrat in Stuttgart. 1806 wurde das Klosteramt aufgehoben

und ein Kameralamt eingerichtet. Dieses fiel 1810 an Baden. Die

Gemeinde Sankt Georgen hat sich aus einer Ansiedlung beim Kloster

entwickelt. 1500 wurde ihr das Marktrecht verliehen. 1633 wurde sie

mitsamt dem Klostergebäude zerstört. Sie blieb jedoch, da sie mit

dem Marktrecht ausgestattet und Sitz des Klosteramtes war,

zentraler Ort und konnte nach dem Dreißigjährigen Krieg langsam

wieder ihre frühere Stellung einnehmen. Das Stadtrecht erhielt sie

allerdings erst 1891.

Bestandsgeschichte: Der

vorliegende Bestand ist im Laufe des 19.Jahrhunderts nach dem im

Generallandesarchiv damals angewandten Pertinenzprinzip gebildet

worden. Es wurden aus sämtlichen Archiven der in den Jahren nach

1802 an Baden gekommenen Territorien und Institutionen hier

diejenigen Akten zusammengefaßt, die das Kloster, das Klosteramt

und die Gemeinde Sankt Georgen betrafen. Derartige Mehrfachbetreffe

waren bei der Bestandsbildung im Generallandesarchiv häufig (z.B.

Bestand 97 Säckingen, Stift und Amt, Bestand 103 Sankt Trudpert und

Münstertal, Bestand 171 Pforzheim Stadt und Amt). In all diesen

Fällen decken sich jedoch die gewählten Betreffe, sie beziehen sich

auf den selben topographischen Raum. Dies ist bei dem vorliegenden

Bestand nicht der Fall - die Überlieferung über das Kloster bezieht

sich auf den in Villingen beheimateten Konvent und dessen

Besitzungen in den Österreichischen Landen, während die

Überlieferung über das Klosteramt die Gemeinde Sankt Georgen und

die umliegenden Klosterorte im württembergischen Besitz betrifft.

Die Bildung dieses Bestandes stellt also in gewisser Hinsicht einen

Bruch mit den bei der Bestandsbildung in den Aktenbeständen des

Historischen Archivs gültigen, in der Brauer'schen Archivordnung

niedergelegten Grundsätzen dar, denn danach sollten Bestände nach

jeweils einem topographischen Betreff gebildet und voneinander

abgegrenzt werden, während der vorliegende Bestand zwei

verschiedene topographische Betreffe hat. Diese Unstimmigkeit bei

der Bestandsbildung ist natürlich auf die eingangs geschilderte

besondere Geschichte des Klosters zurückzuführen und ein Teil der

überlieferung vor dem entgültigen Verlust des alten Klostersitzes

in Sankt Georgen im Jahr 1648 mit dem Westfälischen Frieden bezieht

sich auch noch auf die später württembergischen Orte. Der

überwiegende Teil betrifft jedoch topographisch die

österreichischen Lande. Der Bestand umfasst 667 Faszikel in 8 lfd.

m und hat eine Laufzeit von 1178-1860. Er wurde 1923 von Albert

Krieger durch ein Zettelrepertorium erschlossen. Dieses wurde von

Unterzeichnetem unter Verwendung des MIDOSA-Progammes überarbeitet.

Hierbei wurde der Umfang der einzelnen Faszikel angegeben, wobei

bei Akten mit Blattzählung oder einem Umfang von bis zu etwa 10

Blatt die Blattzahl angegeben wurde, bei sonstigen Akten unter 1 cm

Umfang die Bezeichnung "1 Fasz." steht, und bei Akten ab 1 cm

Umfang die Zentimeterzahl in Schritten von 0,5 cm angegeben ist. 1

cm entspricht etwa 50 Blatt (bei Hadernpapier), so dass sich durch

diese Angaben der ungefähre Umfang eines Aktenheftes berechnen

lässt. Außerdem wurde die Provenienz (des letzten angefallenen

Schriftstücks) ermittelt und die Filmsignatur hinzugefügt. Die

Aktentitel wurden modernisiert und im Einzelfall durch weitere

Inhaltsvermerke erweitert und durch Indices erschlossen. Krieger

hatte die von ihm verfassten Aktentitel nach den Stichworten des

Brauer'schen Rubrikensystems geordnet. Dabei ergab sich aufgrund

der oben skizzierten Inkonsequenz bei der Bestandsbildung die

Schwierigkeit, dass sich bei vielen Titeln, in denen z.B. von

Kloster, Klosteramt, Abt oder Klosterorten die Rede war, nicht ohne

weiteres erkennen ließ, ob sie sich auf Württemberg oder auf das

Kloster in Villingen beziehen. Aus diesem Grund wurden die

Aktentitel völlig neu geordnet. Es wurden zwei Abteilungen

gebildet, wobei die eine die Akten über das Kloster enthält, die

andere die Akten über das württembergische Klosteramt und seinen

Bereich umfasst. Es wurde dabei nicht versucht, Provenienzbestände

herzustellen- beide Abteilungen enthalten verschiedene

Provenienzen- sondern es sollten entsprechend dem Brauer'schen

Prinzip die verschiedenen topographischen Betreffe hergestellt

werden. In den Provenienzverhältnissen der so entstandenen beiden

Abteilungen des Bestandes spiegeln sich aber natürlich dennoch die

herrschaftlichen Verhältnisse der beiden Bereiche.

Bearbeiterbericht: Der Serie

der nach der Brauer'schen Rubrikenordnung geordneten Aktentitel

folgte bei Krieger eine Gruppe mit Akten, die sich auf

nichtbadische Orte bezog. Sie wurde von ihm mit einer neuen Zählung

beginnend mit "A 1" versehen. Die Orte betrafen teilweise Klöster,

die unter Aufsicht des Klosters Sankt Georgen standen, und

teilweise Besitzungen des Klosters, die nicht im Bereich des

späteren Großherzogtums Baden lagen. Teilweise war der Besitz

dieser Orte mit Württemberg umstritten, so dass diese Akten nur bis

in das 17.Jahrhundert reichen und provenienzmäßig oft mit

württembergischen Akten vermischt sind. Die Akten über die in Baden

liegenden Besitzungen des Kloster sind in den entsprechenden

Ortsakten (vor allem in Bestand 229) des Generallandesarchivs zu

suchen. Bei der Neuordnung wurden die Akten aus dem Klosterarchiv

der Serie über die allgemeinen Akten über das Kloster unter der

Bezeichnung "Nichtbadische Orte" nachgestellt. Die Akten über die

unter Aufsicht stehenden Klöster wurden jedoch unter die Rubrik

"Stifter und Klöster" eingereiht. Akten rein württembergischer

Provenienz wurden unter der Abteilung "württ. Klosteramt"

eingereiht. Da es sich nur um sehr wenige Akten handelte, wurde

hier keine eigene Serie "Nichtbadische Orte" gebildet, sondern die

Aktentitel finden sich unter der jeweils zutreffenden Sachrubrik.

Die Akten sind im Ortsregister nachgewiesen. Die Abteilung "Kloster

Sankt Georgen" besteht zu 96% (422 Akten) aus Akten, die aus dem

Klosterarchiv stammen. Das Klosterarchiv hatte in der zweiten

Hälfte des 18.Jahrhunderts eine mustergültige Neuordnung erfahren.

Das erhaltene Archivinventar (Signatur: 68/506) gliedert das sog.

Hauptarchiv nach Sach- und Ortsbetreffen in 48 Laden, die wieder in

Faszikel aufgeteilt waren, die innerhalb einer Lade durchgezählt

wurden und deren Überschrift angegeben wurde. Innerhalb der

Faszikel wurden die einzelnen Schreiben quadranguliert. Auch der

Inhalt der einzelnen Schreiben ist im Archivinventar angegeben, so

dass hier ein Findmittel vorliegt, das in seiner Erschließungstiefe

nichts zu wünschen übrig lässt. Auch die alten Deckblätter der

Faszikel, die sich vereinzelt noch vorfinden, waren derart

ausführlich beschriftet (siehe S.312). Der Gedanke lag daher nahe,

dieses Findmittel der Neuverzeichung zu Grunde zu legen. Es zeigte

sich jedoch bald, dass nur ein Teil der Akten mit den Signaturen

des Klosterarchivs versehen und in dem Archivinventar feststellbar

war. Bei Abschluss der Arbeiten ergab sich, dass es sich etwa um

drei Viertel der Akten des Klosterbestandes handelt. Diese Akten

waren zwar zumeist mit den Signaturen das Archivinventars versehen,

aber häufig waren diese unvollständig und es fehlten Schriftstücke,

die im Verzeichnis aufgeführt waren oder es waren Schriftstücke aus

Faszikeln mit anderer Signatur enthalten. So wäre doch ein

Arbeitsaufwand erforderlich gewesen, der über das hinausging, was

im Rahmen dieser Arbeit geplant war. Die Signaturen des

Klosterarchivs sind jedoch bei den einzelnen Aktentiteln angegeben

und das zitierte Archivinventar kann daher auch so als nützliches

Zusatzhilfsmittel für die Benützung dieses Bestandes dienen. Die

Signaturen sind nach folgendem Schema gebildet: "HA (=Hauptarchiv)

Arca (=Lade) Fasz. Quadrangel. Die Zahlen sind z.T. lateinisch,

z.T. arabisch wiedergegeben. Bei den einzelnen Titelaufnahmen

wurden sie nun der Einheitlichkeit halber alle arabisch

wiedergegeben. Außerdem sind Leerstellen durch Nullen aufgefüllt,

um die Erstellung der Konkordanz der alten Signaturen des

Klosterarchivs (siehe S.299) durch die EDV zu ermöglichen. Eine

Reihe von Akten des Klosterarchivs sind mit Akten württembergischer

Provenienz vermischt. Im Einzelfall tragen sogar Akten rein

württembergischer Provenienz Signaturen des Klosterarchivs. Dies

trifft besonders auf einzelne Akten über nichtbadischen Besitz des

Klosters zu und dürfte auf die lange strittigen Besitzverhältnisse

zurückzuführen sein. Die Akten über das Kloster, die nicht dem Klo

sterarchiv entstammen, verteilen sich auf österreichische

Provenienzen (7 Akten/1,6 %) und sonstige Provenienzen (2 Akten/0,5

%). Die 5 Akten (1,2 %), die badischen Behörden entstammen,

beziehen sich vor allem auf die Aufhebung des Klosters und die

Nutzung der Gebäude und ihres Inhalts. Bei 3 Akten (0.7 %) konnte

die Provenienz nicht geklärt werden. Die zeitliche Schichtung der

Überlieferung über das Kloster ergibt folgendes Bild: ca.17 % der

Akten enthält Schriftverkehr vor 1600. Davon liegen etwa drei

Viertel vor 1566, dem Jahr der zweiten Vertreibung des Konvents.

Etwa 43 Prozent enthält Überlieferung des 17.Jahrhunderts, etwa 37%

des 18.Jahrhunderts und etwa 3% des 19.Jahrhunderts. Ungewöhnlich

gegenüber den anderen Beständen des Generallandesarchivs ist hier

der hohe Anteil für die zeit vor 1600 und für das 17.Jahrhundert.

Vermutlich hängt diese Überlieferungslage mit den langwierigen

Streitigkeiten des Klosters mit Württemberg zusammen, die in diesen

Zeitraum fallen. Die Abteilung, die das württembergische Klosteramt

und seinen Bereich und die Gemeinde Sankt Georgen betreffen,

bestehen überwiegend aus Akten württembergischer Provenienz. 81,5%

(185 Akten) entstammen diesem Bereich, wobei die größte Gruppe der

Kirchenrat bildet, während vom Oberrat (und später Regierungsrat)

und dem Klosteramt selbst nur wenige Akten vorhanden sind. Diese

Akten sind im Rahmen von Archivalientauschmaßnahmen im

19.Jahrhundert von Württemberg an Baden abgegeben worden. 14,1% (32

Akten) entstammen der großherzoglich badischen Zeit nach 1810.

Nicht geklärt werden konnte die Provenienz bei 4,4% (10 Akten)

dieser Abteilung. Die zeitliche Schichtung der Überlieferung ergibt

folgendes Bild: 9% der Akten enthält Überlieferung des

16.Jahrhunderts, 23,5% des 17.Jahrhunderts, 35% des 18.Jahrhunderts

und 32,5% des 19.Jahrhunderts. Der vergleichsweise hohe Anteil von

Akten des 19.Jahrhunderts liegt daran, dass noch verhältnismäßig

viele Akten über das Kameralamt Sankt Georgen enthalten sind und

dass die badischen Akten über diesen Bereich noch bis 1860 reichen.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass sich sowohl über das

Kloster als auch über das württembergische Klosteramt Sankt Georgen

weiteres Archivgut im Hauptstaatsarchiv Stuttgart befindet. Es

handelt sich um die Bestände A 521 und A 521 L. Sie beinhalten

sowohl älteres Schriftgut des Klosters selbst, das bei dessen

Aufhebung bzw. Vertreibung in württembergische Hände geraten ist,

als auch Schriftgut des württembergischen Klosteramts und

Ausleseschriftgut württembergischer Zentral und Lokalbehörden

hierüber. Karlsruhe, im März 1995 Reinhold Rupp

- Reference number of holding

-

Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe, 100

- Extent

-

633 Akten (Nr. 1-502 und Nr. A 1-A 159)

- Context

-

Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe (Archivtektonik) >> Ältere Bestände (vornehmlich aus der Zeit des Alten Reichs) >> Akten >> Kleinere geistliche Territorien >> St. Georgen, Kloster, Amt und Ort

- Related materials

-

Rainer Brüning/Gabriele Wüst (Bearb.), Die Bestände des Generallandesarchivs Karlsruhe, Teil 6, Bestände des Alten Reiches, insbesondere Generalakten (71-228), Stuttgart 2006, S. 199-201

- Date of creation of holding

-

[1178]-1860

- Other object pages

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Last update

-

03.04.2025, 11:03 AM CEST

Data provider

Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Bestand

Time of origin

- [1178]-1860