Bestand

Frey, Franzjos (Bestand)

Frey, Franzjos, 1907-1996, Komponist, Lehrer an der Rheinischen Musikschule und an der Hochschule für Musik, Köln; Enthält u.a.: Musikmanuskripte für Kammermusik, Lieder, aucah Orchester und Chor; Zeitungsartikel über Kritiken zu Werkaufführungen, auch Würdigungen von Person und Werk; Werkverzeichnis

A. Einleitung

I. Biographische Notizen zu Franzjos Frey

Peter Josef Frey wurde am 26. Februar 1907 in Ehrenfeld geboren. Der Älteste von drei Brüdern wurde von seinem Vater Josef Frey für die Sängerkarriere ausersehen, während an das Komponieren weniger gedacht war. Ersten Klavierunterricht erhielt Frey vom Organisten an der St. Peters-Kirche in Ehrenfeld, Hermann Sauer, bei dem er bis zu Schuberts Wandererfantasie vordrang. Da der Lehrer diese selbst nicht mehr spielen konnte, wurde Frey an den Konzertpianisten Heinz Lohmann überwiesen und im Alter von 15 Jahren Prof. Peter Dahm vorgeführt. Dieser ermutigte ihn, auch den riskanten Weg des freischaffenden Komponisten zu gehen.

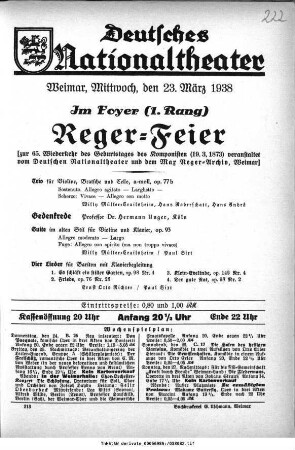

In dieser Zeit waren bereits erste Werke entstanden. Ein Kaplan lud Frey in einen Ehrenfelder katholischen Jünglingsverein ein, in welchem ein kleines Ensemble - zwei Violinen, Cello, Baß, Trompete und Klavier - regelmäßig probte. Die von Frey für diese Besetzung geschriebenen Werke fanden bei Heinrich Lemacher und Hermann Unger Zustimmung.

Vater Josef Frey und sein Halbbruder Peter Frey betätigten sich beide aktiv im Musikleben Ehrenfelds. So wählte Peter Josef Frey für seine ersten Auftritte vor der Öffentlichkeit, um Verwechslungen zu vermeiden, den Namen Franz Josef Frey. Bald schon wurde "Franz Josef" zu "Franzjosef". Nachdem ein Plakatdrucker in den fünfziger Jahren den Namen aus Platzgründen "Franzjos" abkürzte und den Punkt vergaß, übernahm Frey diese Namensform.

Frey studierte bis 1929 an der Kölner Musikhochschule mit Hilfe eines Stipendiums Klavier bei Eduard Erdmann, Kontrapunkt und Instrumentation bei Philipp Jarnach, Komposition bei Hermann Unger sowie Theorie bei Heinrich Lemacher und Unger.

Unger, Reger-Schüler, machte Frey in erster Linie mit dem Werk seines eigenen Lehrers vertraut, welches Frey für viele Jahre beeinflussen sollte. Daneben spielte das Schaffen Mahlers, Busonis und Brahms' eine erhebliche Rolle. Frey begab sich auf die Suche nach einer Synthese, in der die divergierenden Impulse verschmolzen werden konnten. Nach acht Semestern ging Frey als freischaffender Künstler ohne Examen ab, um als Chorleiter, Rezensent und später als Leiter einer Klavierklasse am Bergerschen Konservatorium (1939-42) zu arbeiten.

Nachdem seine Musik zuerst nur vereinzelt aufgeführt wurde, veranstaltete die Musikhochschule 1941 einen Kompositionsabend, bei dem ausschließlich Werke Freys auf dem Programm standen. Im selben Jahr wurde seine Wohnung durch Bomben zerstört, und seine Partituren gingen fast vollständig verloren. Vor dem Krieg in das Bergische Land geflüchtet, begann er - zunächst in Ermangelung anderer Impulse - sich mit Ornithologie zu beschäftigen. Auf langen Waldspaziergängen eignete er sich Motive an, die sein Schaffen prägten.

Die folgenden sechzehn Jahre, während der er mit seiner Frau Edith in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung lebte, wurden seine kreativste Zeit. War sein musikalisches Denken während der Dreißiger vor allem durch Reger und Busoni bestimmt, so brach er während der Kriegszeit völlig mit seinem bisherigen Schaffen. Doch in der eingleisigen Musikkultur jener Jahre fehlte es an Anregungen für einen Neubeginn. Als die Literaturlücken nach dem Kriege wieder gefüllt wurden, konnte sich auch Frey dem "neuen" kompositorischen Denken, welches eher das Ausgesperrte der Dreißiger war, nähern. Frey befaßte sich mit der Musiktheorie Hindemiths, besondern mit der auf der Obertonreihe aufbauenden Harmonielehre.

Über die Veröffentlichungen Ernst Kreneks und Herbert Eimerts gelangte Frey zur Dodekaphonie, die ihn ebenso zu faszinieren wie abzustoßen schien. In erster Auseinandersetzung entstanden 1949 zwei Partiten für Streichorchester neben weiteren Zwölfton-Studien. Zusammen mit dem Präsidenten des Verbands deutscher Tonkünstler und Musiklehrer, Ernst Heller, und dem Musikpädagogen und Chorleiter Paul Nitsche gründete Frey 1949 das Studio für Neue Musik, welches durch aktives Wirken im rechtsrheinischen Raum den Komponisten Aufführungsmöglichkeiten geben und zugleich der geförderten Musik den Kontakt zum breiteren Publikum halten wollte. Letztlich war es kein "Studio" im Sinne eines räumlichen Orts für kreatives Schaffen, sondern eine Reihe von Veranstaltungen im Bergisch-Gladbacher Rathaussaal, die neben Werkdarbietungen auch Vorträge und Diskussionen einbezog.

In der Folge wurden Freys Kompositionen deutlich unzugänglicher. Dodekaphonisch beeinflußte Werke, wie drei Lieder nach Heinrich Heine für hohe Singstimme und Klavier (1951), das zwölftönige "Capriccio für Bläser-Orchester" (1955), wechselten mit Kompositionen auf den Spuren des "Gegenentdeckers" der Zwölfton-Musik Josef Matthias Hauer, unter denen vor allem die "Konstellationen" für Flöte und Klavier von 1955 in ihrer Überarbeitung von 1972 beachtenswert sind - sie scheinen der Lehre des Hauer-Schülers Josef Ruf mit Kompromissen zu folgen.

Die strenge Methode der Kompositionen mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen Schönbergs wurde währenddessen in Studien weiter erprobt. Mit etlichen Kompromissen und Regellockerungen fand sie 1953 in der Fantasie für Violine und Klavier nach Hermann Hesses "Steppenwolf" Anwendung.

Freys Schaffen ist überwiegend in der Kammermusik angesiedelt, in der klavierbegleitete Solosonaten (Violine, Flöte), Werke für Holzbläsergruppen und ein Klaviertrio zu finden sind. Mit Vertonungen von Werken Goethes, Eichendorffs, Brentanos, Nietzches, Heines, Hesses und Li-Tai-Pos liegt ein Schwerpunkt in der Gattung des Liedes. Daneben entstanden etliche Solokompositionen für Klavier und einige für Orgel. Ein Teil von Freys Werken ist im Centraton-Musikverlag, Odenthal-Eikamp erschienen, ein weiterer Teil als handschriftliche Partituren im Historischen Archiv der Stadt Köln einzusehen.

1977 wurde Frey nach 16jähriger Lehre an der Rheinischen Musikschule und an der Musikhochschule pensioniert. Heute lebt der 84jährige Witwer zurückgezogen im Frankenforst bei Köln.

II. Der Bestand

Der Bestand besteht überwiegend aus Kompositionsmanuskripten. Bis auf den von Frey erarbeiteten Klavierauszug von Schostakowitschs neunter Sinfonie (Nr. 62) handelt es sich um eigene Werke Freys. Als Druck liegt nur die dritte Violinsonate vor (Nr. 61). Gelegentlich sind den Manuskripten Korrekturfahnen von Drucklegung beigegeben. Zu den Werken treten ein Konvolut Skizzen und Fragmente (Nr. 66), eine Mappe mit Texten des Volksdichters Franz Peter Kürten als Lose-Blatt-Sammlung (Nr. 63; vgl. die Lieder in Nr. 43, 44 und 48), eine Mappe mit Zeitungsausschnitten (Nr. 64, Rezensionen von Werkaufführungen und Würdigungen des Komponisten) und eine Mappe mit zwei eigenhändigen Werkverzeichnissen sowie einer kurzen Vita (Nr. 65).

III. Übernahme des Bestandes

Der Bestand wurde in neun Ablieferungen am 9.3., 19.3., 28.5., 25.7., 17.12.1990, 21.5., 17.6.1991, 19.2. und 19.12.1992 als Dauerdepositum übernommen.

IV. Ordnung und Verzeichnung

Die Verzeichnung erfolgte in der Reihenfolge der Abgabe. Lediglich die bereits 1990 erhaltenen Mappen 63 bis 66 wurden an den Schluß gestellt. Die jeweils zu einem Werk gehörenden Materialien wurden in jeweils einer Mappe zusammengefaßt.

V. Benutzung

Sämtliche Aufführungsrechte verbleiben bei Herrn Franzjos Frey, An der Wallburg 1, 5060 Bergisch Gladbach 3. Noten dürfen nicht fotokopiert werden. Eine Sperrfrist oder andere Beschränkungen bestehen nicht.

VI. Ergänzende Überlieferung

Im Toncassettenbestand des Projekts "Kölner Kulturleben nach 1945" liegen drei Interviews mit Franzjos Frey mit Niederschriften vor. Die Nyland-Stiftung Köln besitzt Manuskripte von Freys Liedern nach Texten von Josef Winckler und von seinem Oratorium "Die Schöpfungsfeier" nach Wincklers "Mutterbuch". Die "Gemeinschaft der Künstler und Kunstfreunde" (Elisabeth Delseit) hat nach Freys Angaben mehrere Kompositionsmanuskripte mit Kammermusik entliehen.

VII. Literatur

- Klangraum. 40 Jahre Neue Musik in Köln, hg. von der Kölner Gesellschaft für Neue Musik in Verbindung mit dem Institut für Neue Musik des Landesmusikrates NRW, Köln 1991, S. 43.

- Robert v. Zahn: Franzjos Frey. Ein Kölner Komponist zwischen den Stühlen, in: Fermate. Rheinisches Musikmagazin, 10. Jg. (1991), Heft 1, S. 32.

VIII. Zitierweise

Best. 1420 und laufende Nr. im Findbuch.

- Bestandssignatur

-

Historisches Archiv der Stadt Köln, Best. 1420

- Kontext

-

Historisches Archiv der Stadt Köln (Archivtektonik) >> Nachlässe und Sammlungen >> Nachlässe, Partei-, Vereins-, Familienarchive >> Buchstabe F

- Weitere Objektseiten

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Rechteinformation

-

Rechteinformation beim Datengeber zu klären.

- Letzte Aktualisierung

-

31.10.2023, 14:07 MEZ

Objekttyp

- Bestand

Ähnliche Objekte (12)

Josef Karg. Märchen-Ballett für Klavier (?) und Tanz. Bilder: Märchensaal; Elfentanz; Sterntalerkind; Bitte zu Gott; Talerregen; Elfentanz; Vereinigung mit Rotkäppchen; Hänsel und Gretel; Schneewittchen; Purzelbaum; Däumelinchen tanzt!; Ausgelassener Grotesktanz aller!; Elfenkönigin führt den Elfentanz!; Allgemeines Erschrecken; Frau Königin, es pocht ans Tor!; Page wird ans Tor geschickt!; Letzte verwirrte Huldigung!; Schluß des Märchenbildes. Klavierauszug (?) als Autograph (8 S.)

Josef Deschermeier. "O wunderschöne Jugendzeit!" (op. 115). Lied für eine oder zwei Singstimmen mit Piano: "A jeder denkt mit stiller Freud' gewiss an seine Jugendzeit, wo er mit Lust den Ball hat g'schupft und auf der Wiesen 'rum is g'hupft, bis kommen ist der Appetit und er dann um a Brot hat bitt'.". Druck: Verlag Johann Bapt. Westermair, München (3 S.)