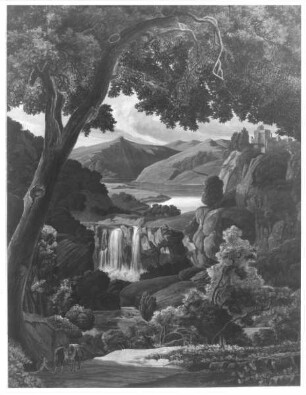

Gemälde

Italienische Ideallandschaft

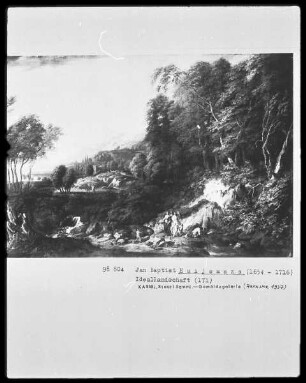

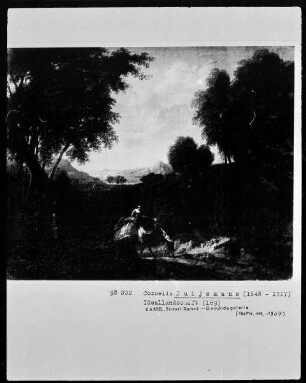

Auf einer mit zahlreichen Bäumen und Pflanzen bewachsenen Anhöhe im Vordergrund befinden sich eine Frau in italienischer Tracht, die ein Kind an der Hand führt sowie einige Ziegen. Von dem erhöhten Platz schweift der Blick auf die Weite der Landschaft. Hier erstreckt sich die Ebene, in der eine mediterrane Stadt am Ufer einer Meeresbucht liegt. Im Hintergrund raucht ein Vulkan unter dem gelblich-blauen Himmel. Albers unterteilt die Landschaft in Vorder-, Mittel- und Hintergrund, die er stilistisch unterschiedlich ausführt. Der detailliert wiedergegebene Vordergrund rahmt die Landschaft, dahinter wird der Blick des Betrachters in die summarisch dargestellte Ebene geführt. Der Hintergrund ist mit einem bläulichen Schleier überzogen; es wirkt, als befände er sich hinter einer sphärischen Luftschicht. Albers wendet hier die Mittel der Luftperspektive an. Das kompositorische Muster, das Albers dem Gemälde Italienische Ideallandschaft zugrunde legt, entstammt den Werken zeitgenössischer Landschaftsmaler wie Jakob Philipp Hackert (1737–1807), Joseph Anton Koch (1768–1839) und vor allem Johann Martin von Rohden (1778–1868), der Albers von Goethe in einer Kritik 1805 als nachahmenswertes Vorbild empfohlen wurde.(1) Die Künstler beabsichtigten keine topographisch genaue Darstellung, vielmehr strebten sie nach einer harmonischen Landschaft, die ihrer Idealvorstellung entsprach. Vorbild für die ideale Landschaftsmalerei waren Künstler wie Claude Lorrain (1600–1682) und Gaspard Dughet (1613–1675). Wie in ihren Werken manifestiert sich in Albers’ Darstellung der Landschaft die Idee eines Italiens, in dem die Tradition der Antike noch immer lebendig ist. Dass Albers die Werke der genannten zeitgenössischen Landschaftsmaler studiert hat, zeigt zudem seine dichte und detailgenaue Nachbildung der Pflanzenwelt im Vordergrund. Gleichzeitig werden aber auch Unterschiede zu den Vorbildern offenbar. So wirkt die Ausführung der mediterranen Stadt und der Pinien im Mittelgrund stereotyp. An dieser Stelle wird deutlich, dass Albers nie eine Akademie besucht hatte, sondern Autodidakt war. Henrike Hans (1) Goethe schrieb: „Die Wissenschaft und Fertigkeit, die dieser Künstler sich allseits erworben hat, würden jenen (Albers, Anm. d. V.) bis zur Meisterschaft heran fördern, nämlich kunstmässige Disposition der Theile, oder, wenn man so sagen darf, Architektur des Ganzen, mehr Zartes, Reinliches und Charakteristisches, in der Darstellung der Details bessere Haltung und fröhlicheres Abwechseln der Farbtöne.“ Goethe: Siebente Weimarische Kunstausstellung vom Jahre 1805, in: Jenaer Literaturzeitung, 3. Jg. Bd. 1, Jan. 1806.

- Location

-

Kunsthalle Bremen

- Inventory number

-

213-1928/29

- Measurements

-

Objekt: 59 x 52 cm

- Material/Technique

-

Öl auf Leinwand

- Inscription/Labeling

-

Inschrift: A. Albers. Lausan: 1821 (unten rechts auf einem Felsblock signiert und datiert)

- Classification

-

Gemälde

- Event

-

Herstellung

- (when)

-

1821

- Event

-

Eigentumswechsel

- (when)

-

1929

- (description)

-

Erworben von der Kunsthalle Bremen durch Tausch mit dem Focke-Museum 1929

- Last update

-

22.05.2025, 1:52 PM CEST

Data provider

Kunsthalle Bremen - Der Kunstverein in Bremen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Gemälde

Time of origin

- 1821

- 1929