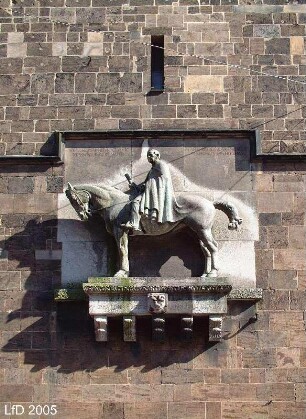

Teil eines Denkmals

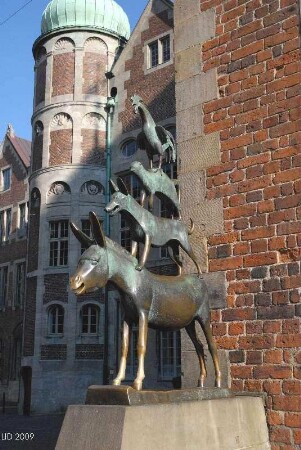

Bremen, Altstadt, Am Markt 21, Am Dom & Unser Lieben Frauen Kirchhof & Schoppensteel & Domshof

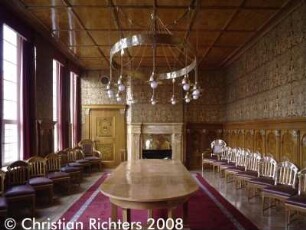

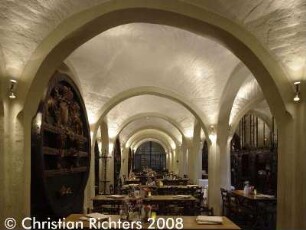

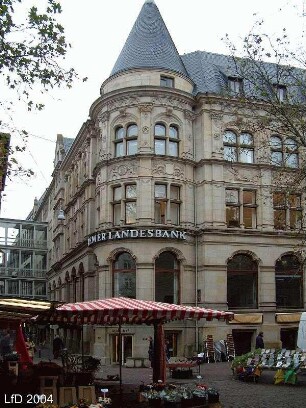

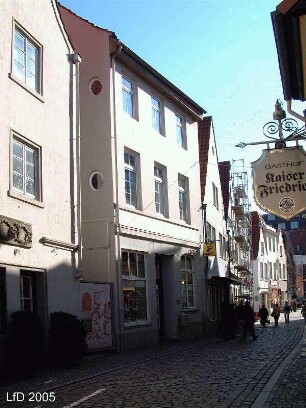

Das gotische Rathaus entstand in den Jahren 1405-1408. Es zeigt noch heute deutlich erkennbar den Palasttypus des querrechteckigen Saalgeschossbaus (Aachen, Nürnberg, Köln) so klar und original erhalten wie an keinem zweiten Rathaus in Deutschland. Mit seiner traufseitig vorgelagerten eingeschossigen Laube ist mit dem Bremer Rathaus ein neuer, eigenständiger Architekturtyp entstanden, der sich von anderen Rathausbauten absetzt (Lübeck, Dortmund, Münster), hier erstmals nachweisbar ist und im 15. und 16. Jahrhundert im Rheinland und in den Niederlanden reiche Nachfolge fand. Von dem gotischen Rathaus blieben an der Außenfassade erhalten wesentliche Teile des Ost- und Westgiebels und dabei vor allem Figuren eines mittelalterlichen Bildzyklus (Kurfürsten und Propheten), der typengeschichtlich und ikonographisch für Rathausbauten des Spätmittelalters charakteristisch ist (u. a. Aachen, Köln, Brügge, Nürnberg), sich aber nur in Bremen im Original erhalten hat (am Bau heute Kopien der gotischen Skulpturen, die Originale im Focke-Museum). Im Inneren sind insbesondere das konstruktive Gerüst und die Gliederung der Innenwände der sog. Unteren Halle bis heute fast unverändert geblieben. Die dreischiffige, von einer offenen Balkendecke überspannte Halle wurde noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts als Markthalle genutzt. Die ungeteilte und stützenlose Obere Halle des Rathauses diente als Sitzungs- und Festsaal des Rats sowie als Gerichtsstätte und ist nahezu unverändert in die Gegenwart überliefert. Hier haben sich original vor Ort erhalten Wandgemälde und Ausstattungsstücke der 1. Hälfte des 16. Jahrhunderts wie das Urteils Salomonis als Gerechtigkeitsbild oder eine Darstellung Karls des Großen und Bischof Willehads, der beiden Gründer des Bistums Bremen. Prunkvoll auf der Südseite der Oberen Halle das 1629/30 fertiggestellte zweigeschossige Gehäuse der Güldenkammer, benannt nach einer 1618 für das untere Gemach gekauften vergoldeten Ledertapete. Die vorgelegte Wendeltreppe mit üppiger Verwendung von barockem Ohrmuschel- und Knorpelwerk ist ein Höhepunkt norddeutscher Schnitzkunst der Renaissance. Die unteren Güldenkammer richtete Heinrich Vogeler 1905 als Sitzungszimmer neu ein. Dabei ist ihm eine künstlerisch und kunsthandwerklich meisterhafte Raumschöpfung des Jugendstils gelungen. Die heute das Gesamtbild des Rathauses bestimmende Marktfront des Rathauses wurde 1608 bis 1614 durch Lüder von Bentheim in großartiger Weise um- und neugestaltet. Die Vielzahl der neuen Gestaltungselemente ist von ihm in einmaliger Meisterschaft zu einer vollendeten Harmonie gebracht. Dabei ist auf die erwähnten gotischen Figuren zwischen den Fenstern aller drei Fronten taktvoll Rücksicht genommen. Eine auf Säulen ruhende eingeschossige Arkade läuft beiderseits gegen einen auf vier starken Säulen ruhenden, risalitartig vorgezogenen Vorbau, die sog. "Güldenkammer" an. Eine Attikabalustrade ersetzt den Zinnenkranz an allen drei Seiten. Die Besonderheit des Bremer Bildprogramms der Marktfassade ist die Abkehr von einer mittelalterlichen Ikonographie (Verbildlichung gerechter Herrschaft) durch additive Darstellungen von Herrschertugenden, Psychomachien, Freien Künsten, Sinnen, Elementen, Jahreszeiten, Evangelisten und Fabelwesen, die sich zu einem enzyklopädischen Weltbild zusammenfügen, wie es in dieser Vielfalt kaum an einer anderen Fassade der Zeit zu finden ist. Nur in den dem Betrachter am nächsten gelegenen Arkadenzwickeln erfährt man, worin die besonderen Qualitäten des Rates liegen, die ihn als Beschützer besonders qualifizieren; es sind, wie in den Regentspiegeln der Zeit gefordert, seine moralischen Eigenschaften, seine Tugenden und seine Weisheit: Philosophia (Philosophie), veritas (Wahrheit), vigilantia (Wachsamkeit), custodia (Obhut), labor (Arbeit), diligentia (Fleiß), liberalitas (Freigebigkeit), fortitudo (Stärke), magnanimitas (Großmut), concordia (Eintracht), patientia (Geduld), castitas (Keuschheit), sobrietas (Besonnenheit), memoria (Gedächtnis), fides (Glaube), spes (Hoffnung), caritas (Fürsorge), iustitia (Gerechtigkeit), temperantia (Mäßigung), prudentia (Klugheit), pax (Frieden) und fama (Nachruhm). Es fehlt in diesem Bildprogramm, abgesehen von dem sehr allgemein gehaltenen Tugendkatalog, nicht nur jeder Hinweis auf die Kunst des Regierens sondern auch jegliche Auseinandersetzung mit der spezifischen kommunalen Situation. Die Bremer Fassade ist nicht dem Regieren sondern den Regenten gewidmet. Sie dient allein der Verherrlichung des Rates und seiner herausgehobenen Herrschaft.

- Bezeichnung

-

Rathaus

- Land

-

Bremen

- Ort

-

Bremen, Altstadt

- Lage

-

Am Markt 21, Am Dom & Unser Lieben Frauen Kirchhof & Schoppensteel & Domshof

- Ereignis

-

Herstellung

- (wann)

-

1405-1412

- Ereignis

-

Umbau & Erweiterung

- (wann)

-

1608-1614 & 1862

- Beteiligte

-

Bentheim, Lüder von [Entwurf]

Kropp, Diedrich [Entwurf]

Loschen, Simon [Entwurf]

Stolling, Johann [Entwurf]

- Rechteinformation

-

Landesamt für Denkmalpflege Bremen

- Letzte Aktualisierung

-

28.01.2022, 14:07 MEZ

Datenpartner

Landesamt für Denkmalpflege Bremen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Beteiligte

- Bentheim, Lüder von [Entwurf]

- Kropp, Diedrich [Entwurf]

- Loschen, Simon [Entwurf]

- Stolling, Johann [Entwurf]

Entstanden

- 1405-1412

- 1608-1614 & 1862