Fotografie

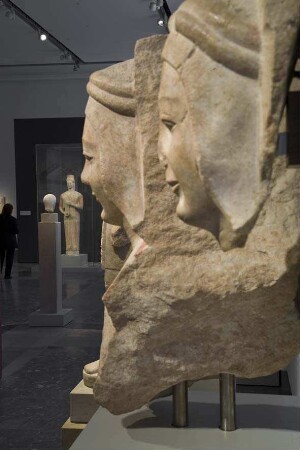

Blick in Raum 2 der Dauerausstellung der Antikensammlung im Alten Museum (Obergeschoss): Etrurien - Städte, Heiligtümer, Nekropolen

Einen etruskischen Zentralstaat hat es nie egeben. Die Städte Arretium (Arezzo), Caisra (Cerveteri), Clevsin (Chiusi), Curtun (Cortona), Phersna (Perugia), Rusellae (Roselle), Tarchuna (Tarquinia), Vei (Veji), Vathuna (Vetulonia), Velathri (Volterra), Velzna (Orvieto) und Velcha (Vulci) schlossen sich zu einem losen Bund zusammen, der vor allem religiösen, weniger politischen Charakter hatte. Im 6. Jh. v. Chr. Entwikkelte jeder Stadtstaat seine eigene kulturelle Identität, besonders auch im Kunsthandwerk. Bemerkenswert war die hohe soziale Stellung der Frau in der etruskischen Gesellschaft. Im Hausbau dominierte die Holz-und Lehmarchitektur. Regulär geplante Stadtanlagen sind erst bei Neugründungen in kolonisierten Gebieten entstanden, so im 5. Jh. v. Chr. in Marzabotto bei Bologna. In dieser Zeit war das Fanum Voltumnae bei Orvieto ein überregionales religiöses Zentrum. Die auf Steinsockeln errichteten Tempel hatten reich verzierte Ziegeldächer. Die städtische Kultur ist am deutlichsten in den Nekropolen fassbar. Die Totenstädte spiegelten in Anlage, Form und Dekoration der Gräber sowie in den Beigaben die Welt der Lebenden wider. Zu den Beigaben gehörten neben importierten Luxusartikeln kunstvolle einheimische Bronzearbeiten und schwarz polierte Gefäße in ‚Bucchero‘-Technik, die Metallgefäße imitierten. Sie wurden als Tafelgeschirr bei Trinkgelagen verwendet und auch speziell für den Totenkult hergestellt. Mythen und Jenseitsglauben: Viele Mythen übernahmen die Etrusker von den Griechen und formten diese nach ihren Vorstellungen um. Beliebt waren Helden wie Herakles (Hercle), aber auch der Bruderzwist zwischen Eteokles und Polyneikes, der Krieg um Troja sowie Giganten- und Amazonenkämpfe fanden ihren Niederschlag auf Aschenkisten, Grabsteinen und Vasen. Mythen symbolisierten auch das menschliche Schicksal sowie gewaltsamen Tod: Der Wagenlenker Myrtilos, die Schleifung der Dirke, der Mord an Troilos mahnten an plötzliches Unglück. Das Jenseits wurde als eine eigene Welt gesehen, die anfangs heiter und als Fortsetzung des irdischen Lebens galt. Davon zeugen die Wandmalereien in den Gräbern von Tarquinia und Chiusi. Seit dem 4. Jh. v. Chr. dominierten Totengötter, Dämonen und Furien: Lasa, Nathum, Vanth, Furien und Charun. Vorstellungen von Totengericht, Bestrafung und Pein traten in den Vordergrund. So wurde die Fahrt ins Jenseits zu Wagen oder mit Schiff von dem düsteren Charun begleitet, der nicht mehr als der freundliche Seelengeleiter der Griechen erschien, sondern mit seinem Furcht einflößenden Aussehen die spätere Vorstellung vom Teufel prägte.

- Location

-

Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin

- Inventory number

-

RA_AM_OG_R 2

- Material/Technique

-

Foto

- Event

-

Herstellung

- (when)

-

2010

- Event

-

Aktivität

- (who)

-

Johannes Laurentius (Fotograf)

- Rights

-

Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin

- Last update

-

31.03.2023, 6:30 PM CEST

Data provider

Antikensammlung. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Fotografie

Associated

- Johannes Laurentius (Fotograf)

Time of origin

- 2010