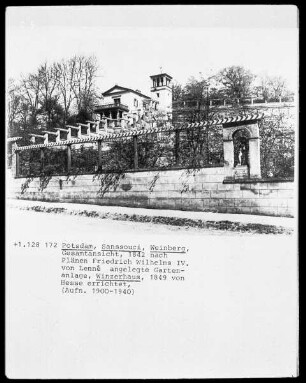

Schloss

Schloss WeinbergWeinberg Castle

Das Schloss Weinberg ist eine Schlossanlage in Oberösterreich und liegt am Weinberg oberhalb des Ortes Kefermarkt im Mühlviertel. Die erste Burg an dieser Stelle wurde im 12. Jahrhundert errichtet. Der Umbau zu einem Renaissanceschloss erfolgte durch Hans Wilhelm von Zelking um 1600. Die Thürheimer kauften 1629 den Besitz. Nachdem es Anfang der 1980er Jahre fast unbewohnbar geworden war, pachtete das Land Oberösterreich das Schloss 1986 auf 99 Jahre, renovierte es und veranstaltete 1988 eine Landesausstellung in den Räumlichkeiten. Seit 1989 dient das Schloss als Landesbildungs- und Musikzentrum. Schloss Weinberg ist eine im Kern gotische Burg, die im 16. Jahrhundert zu einem Renaissanceschloss umgebaut wurde. Die mittelalterliche Burg mit einem rechteckigen, mehrgeschossigen Wohnturm (26 × 27 Meter) ist im Nordteil des heutigen Schlosses erkennbar. Die Burg war zu Beginn des 14. Jahrhunderts mit einer Ringmauer samt Wehrtürmen umgeben. Am Ende des 14. Jahrhunderts folgte im Osten eine 18 Meter hohe, 3 Meter dicke und 26 Meter lange Mauer, um gegen Angriffe besser geschützt zu sein. Diese Mauer wurde im 17. Jahrhundert umgebaut und dient seitdem als Außenseite für Wohnräume. Der Zugang zum Schloss erfolgt von Osten durch zwei Tore. Das äußere Tor war mit einer Wippbrücke gesichert und eine Steinbrücke ist ihm vorgelagert. Das innere Tor sitzt an der ehemaligen Zwingermauer, an der die ehemaligen Wehrgänge noch erkennbar sind. Vor der Ringmauer befindet sich ein Graben, in dem angeblich Wölfe gehalten wurden. Der schmale äußere Hof des Schlosses umgibt den Hauptbau, das eigentliche Schloss. Dies ist ein viergeschossiger Bau mit einem rechteckigen Innenhof. Eine Zisterne im Innenhof entwässert in den 42 Meter tiefen Ziehbrunnen aus dem Jahr 1589. Ein um 1600 errichteter, viereckiger Turm dominiert das Schloss. Der Zwiebelturm wurde ihm erst nach dem Brand von 1882 aufgesetzt. Im Westen stehen an den Hausecken zwei runde Ecktürme mit Kegeldächern. Die ehemaligen Prunkräume sind mit stuckierten Decken und Stichkappengewölben ausgestattet. Die Türen sind teils mit wuchtigen, verzierten Portalrahmen versehen. Bei der letzten Renovierung wurden die bunten Wandfresken wiederhergestellt. Im ehemaligen Ahnensaal steht ein Renaissance-Kachelofen mit bunten Figurenkacheln von antiken und mythologischen Herrschern. 16 gemalte Wappenpyramiden verschönern den Raum. Der Rittersaal, der die gesamte Ostfront einnimmt, ist von einem Tonnengewölbe mit Fresken von Johann Philipp Ruckerbauer überspannt. Die reiche Innenausstattung der 220 Räume sowie die Waffensammlung und das Familienmuseum ging 1945 durch Plünderung verloren. Nur die barocke Schlossapotheke und das umfassende Schlossarchiv konnten gerettet werden. Ersteres befindet sich im Schlossmuseum Linz, zweiteres befindet sich im Oberösterreichischen Landesarchiv. Eine gotische Schlosskapelle hat es vermutlich nie gegeben, jedenfalls konnten bei den Renovierungsarbeiten in den 1980er Jahren keine Reste davon gefunden werden. Die protestantische Schlosskapelle brannte 1617 aus und wurde 1635 unter den katholischen Thürheim erneuert, ob sie sich am Standort der heutigen Schlosskapelle befand, ist allerdings nicht bekannt. In den Jahren 1689–1699 baute Christoph Wilhelm I. von Thürheim aus dem nördlichen Halbschalenverteidigungsturm die heutige Schlosskapelle, ließ Stuckverzierungen von Bartolomeo Carlone anbringen und einen Marmoraltar vom Linzer Steinmetz Johann Baptist Spatz errichten. Das Altarbild der Kapelle stammt vermutlich von Bartolomeo Altomonte. Die Kapelle wurde erst am 26. August 1731 von Kardinal Lamberg, Bischof von Passau, eingeweiht, wie ein in der Kapelle eingemauerter Stein bezeugt. Bei der Renovierung 1987 wurde eine Blechdose mit 10 Objekten gefunden, die im Jahr 1700 in der Kapelle hinterlegt worden war. Einer der beiden Halbschalenverteidigungstürme im Schlossgarten wurde im frühen 17. Jahrhundert zu einem ein Gartenpavillon umgestaltet. Dessen Renaissanceornamentik besteht aus verschiedenfarbigen Granitsteinchen. Sowohl die Schaufront als auch das Innere des Gebäudes sind damit in der typischen Art der künstlichen Gartengrotten der Renaissance gegliedert und dekoriert. Die Bezeichnung Falkenhaus bezieht sich auf die Verleihung des Erbland-Falkenmeisteramtes an Christoph Wilhelm I. von Thürheim im Jahre 1705 und hat mit der Entstehung des kleinen Gebäudes nichts zu tun (eine Riesenvoliere für die Thürheimschen Falken befindet sich im Hof von Schloss Schwertberg)

- Standort

-

Schloss Weinberg (Kefermarkt)

- Sammlung

-

Architektur der Europäischen Renaissance

- Klassifikation

-

Architektur (Gattung)

Bauwerk (Gattung)

- Periode/Stil

-

Renaissance

- Ereignis

-

Herstellung

- (wer)

- (wo)

-

Schloss Weinberg (Kefermarkt)

- (wann)

-

1600

- Ereignis

-

Auftrag

- (wer)

- (wann)

-

1600

- Letzte Aktualisierung

-

05.03.2025, 16:25 MEZ

Datenpartner

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Universitätsbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Schloss

Beteiligte

Entstanden

- 1600