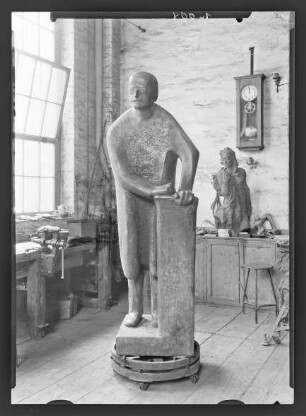

Skulptur

Max-Planck-Denkmal

Als der Nobelpreisträger und Begründer der Quantenphysik Max Planck (1858–1947) 1947 im Alter von 89 Jahren starb, wurde ihm zu Ehren ein Wettbewerb für ein Denkmal in Berlin ausgeschrieben. Das von der Akademie der Wissenschaften geplante und vom Magistrat finanzierte Projekt war für den Ehrenhof der Friedrich-Wilhelms-Universität, der heutigen Humboldt-Universität, vorgesehen, an der Planck seit 1889 als Professor für Theoretische Physik tätig war. Die einzige künstlerische Vorgabe in der Ausschreibung bestand darin, dass der Physiker stehend dargestellt werden musste. Eine 15-köpfige Jury – u.a. bestehend aus Hans Scharoun, Karl Hofer und Jan Bontjes van Beek – kürte den jungen Heiliger zum Gewinner. Er hatte sich überraschend gegen Gustav Seitz (1906–1969) und Richard Scheibe (1879–1964) durchgesetzt, die zu jener Zeit bereits eine große Bekanntheit genossen. Des Weiteren beteiligten sich noch die Bildhauer Hans Wimmer (1907–1992) und Theodor Georgii (1883-1963) am Wettbewerb. Heiligers Entwurf zeigt den Physiker Planck an einem Rednerpult stehend, welches er mit seiner linken Hand umfasst. Mit der rechten Hand stützt er sich auf dem Pult ab, sodass beide Arme zusammen einen großen Bogen und dadurch eine Öffnung hin zum Betrachtenden bilden. In der Ausführung des Körpers und des Pults verzichtet der Künstler auf Details und verwendet eine stark reduzierte Formensprache, die den Gesichtsausdruck des Dargestellten fokussiert. Über das bildhauerische Problem der transparenten Brillengläser sagte Heiliger: „Der Kopf mit der Brille, so wie ich das damals gemacht habe, war völlig neu: eine Brille so zu machen, daß da die Scheibe oben vorsteht, mit einem Punkt drin.“ („Für die Skulptur braucht man einen langen Atem: Fragen an Bernhard Heiliger von Hans Jürgen Papies“, in: Bernhard Heiliger, Ausst.-Kat., Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1991, S. 7–23, S. 17.) Damit gelang Heiliger eine plastische Verschmelzung der Brille mit den sich dahinter befindlichen Augen. Für die Enthüllung des Denkmals auf dem Ehrenhof der Humboldt-Universität war der 19. Januar 1950 festgelegt worden. Während der Sockel bereits aufgestellt war, sollte das Denkmal jedoch erst 2006 auf dem Universitätsgelände seinen Platz finden, da sich die politischen Fronten zwischen Ost und West zu Beginn des Kalten Krieges zunehmend verhärteten: Heiliger hatte seine Professur an der Hochschule Weißensee in Ost-Berlin zum 1. Oktober 1949 gekündigt und wurde noch im Dezember desselben Jahres von Karl Hofer an die Hochschule für Bildende Künste, die heutige Universität der Künste, in West-Berlin berufen. Das Denkmal war dementsprechend fast ausschließlich in seinem neuen Atelier im US-amerikanischen Sektor entstanden. Der damalige Rektor der Humboldt-Universität, Walter Friedrich, erklärte die Absage des bereits angekündigten Einweihungstermins mit der Formensprache Heiligers, die dem Ansehen und Wirken Plancks nicht gerecht werde. So fiel die abstrakte Darstellung des Wissenschaftlers der seit 1950 aufkommenden sogenannten „Formalismus-Debatte“ zum Opfer. Als Eigentum der Akademie der Wissenschaften gelangte das Denkmal nun an den südöstlichen Berliner Stadtrand auf das Akademiegelände, dem heutigen Deutschen Elektronen-Synchrotron, DESY-Zeuthen, wo es bis Anfang der 2000er Jahre stand. Erst 2006 – mehr als 50 Jahre nach dem ursprünglichen Termin – wurde die Skulptur schließlich an ihren original gedachten Platz im Ehrenhof der Humboldt Universität versetzt.

- Location

-

Humboldt Universität (Unter den Linden)

- Collection

-

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

- Inventory number

-

WV96

- Measurements

-

H: 245 cm

- Material/Technique

-

Bronzeguss

- Inscription/Labeling

-

bezeichnet auf der Sockeloberfläche hinter dem Rednerpult: "B. HEILIGER" und Noack-Stempel an der hinteren Sockelkante: "GUSS: H. NOACK BERLIN-FRIEDENAU"

- Related object and literature

-

Hanns Theodor Flemming, 1962: Bernhard Heiliger, Berlin, S. 35

Gert von der Osten und Horst Keller (Hrsg.), 1965: Katalog des Wallraf-Richartz-Museums, Köln, S. 148

Katharina Schneider, 1987: "Die drei Berliner Bildhauer Uhlmann, Hartung und Heiliger", in: Festschrift Gerhard Bott, Darmstadt, S. 299

Siegfried Salzmann / Lothar Romain, 1989: Bernhard Heiliger, Berlin, S. 43

Helmut Fußbroich, 2000: Skulpturenführer Köln. Skulpturen im öffentlichen Raum nach 1900, Köln, S. 79

Christine Fischer-Defoy, 2001: Kunst, im Aufbau ein Stein. Die Westberliner Kunst- und Musikhochschulen im Spannungsfeld der Nachkriegszeit, Berlin, S. 115

Dieter Hoffmann, 2003: "..weder schön noch typisch für die Zeit". Das Max-Planck-Denkmal von Bernhard Heiliger (1949 / 50). In: Schwinges, R.C. (Hg.): Jahrbuch für Universitätsgeschichte (Sonderdruck), Band 6, Stuttgart

Heinrich Ehmsen, 1949: Beethoven und Planck – Aufforderung zu einer Diskussion, in: Bildende Kunst, Heft 9, Leipzig, S. 288

Marc Wellmann (Hrsg.), 2005: Bernhard Heiliger 1915-1995, Köln, S. 116–119

Marc Wellmann (Hrsg.), 2000: Bernhard Heiliger. Die Köpfe, Berlin, S. 48f.

- Subject (what)

-

Porträt

Denkmal

Skulptur

Figürliche Plastik

- Subject (who)

- Event

-

Herstellung

- (who)

- (where)

-

Berlin

- (when)

-

1949

- (description)

-

Hergestellt

- Event

-

Geistige Schöpfung

- (who)

- (when)

-

1948-1949

- Sponsorship

-

Förderprogramm zur Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes des Landes Berlin

- Rights

-

Bernhard-Heiliger-Stiftung

- Last update

-

27.05.2024, 9:40 AM CEST

Data provider

Bernhard-Heiliger-Stiftung. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Skulptur

Time of origin

- 1949

- 1948-1949