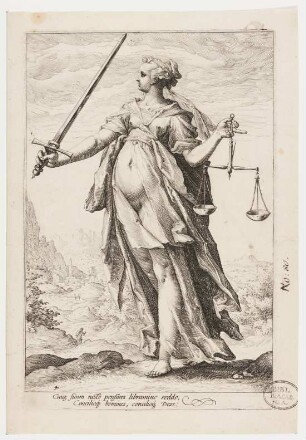

Grafik

Die drei Parzen

Die das sterbliche Leben still abschabenden Zeiten, - was kommen wird und gegenwärtig, das, was vorher war, - bezeichnen die drei die Schicksalsfäden spinnenden Parzen, - die das Leben und unser Begräbnis in den Händen halten. Es ging vorbei, was die Spindel hält, aufwärts wird mit dem Daumen die Gegenwart gedreht, der Spinnrocken hält die künftigen Zeiten. Von diesen drei wird abgerieben, was auch immer lebendig geschaffen wurde, mit leerem Spinnrocken besteht nichts in der ganzen Welt.

"Fiorillo beschreibt das Blatt wie folgt: - Gran stampa rotonda representande le tre Parche. HG inven. et ex. 1587

Untereinander gibt es keinen Blickkontakt, jede ist vertieft - in ihre Aufgabe: Eingebettet in eine karge Gebirgslandschaft - auf einem knorpeligen Baum sitzend verrichten die drei - Schicksalsgöttinnen unermüdlich ihr Werk. Die Darstellung - konzentriert sich einzig auf die Parzen mit ihren Werkzeugen. - Die Menschen fürchten sie, denn die drei Schwestern entscheiden über Leben und Tod. An der Spitze der kompositorischen Pyramide thront Klotho, die Spinnerin. Sie knüpft den Lebensfaden und erschafft dabei neues Leben. Hinterfangen wird sie von einem wallenden Tuch, das ihr einen - »fortunaartigen Charakter« verleiht (Blisniewski 1992, S. 83). - Lachesis entrollt den Lebensfaden von der Spule, während - Atropos bereits ihre Schere zückt, um ein Leben zu beenden. - Sie ist die Schicksalsschwester, die durch die Jahrhunderte - hinweg häufig allein als Schreckensfigur dargestellt wurde. - Als Skelett oder Leichnam verkörpert verfolgte Atropos die - Menschen und wurde ohne ihr Attribut, die Schere, mit der - Zeit bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Doch Hendrick Goltzius kommt in seiner Parzendarstellung auf den klassischen Mythos zurück. Er bekennt sich durch die Inschrift »HG[lig.]. inven[it]. et excud[it]. A[nn]o. 1587.« als »Erfinder und Herausgeber« der Drei Parzen. Sein Stiefsohn und Schüler Jacob Matham (1571–1631) stach die Graphik vermutlich nach Goltzius’ Vorzeichnung, die sich in Leiden erhalten hat (Universität Leiden, Sign. PK-T-AW-529). Damals war Matham gerade einmal 16 Jahre alt und bewies damit schon im frühen Alter sein künstlerisches Geschick. Dennoch gibt es Zweifel, ob der Stich nicht doch von Goltzius selbst stammen könnte.Goltzius lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die Tätigkeit der Parzen und verzichtet auf weitere Ablenkungen. Neben Rocken, Spindel und Schere ist nur noch ein geschwungenes Füllhorn zu Lachesis’ Füßen auszumachen. Doch seine übliche Bedeutung als Zeichen der Fruchtbarkeit und Fülle wird im Zusammenhang eines bald eintretenden Todes zu einer Ermahnung an die Vergänglichkeit alles Irdischen. Die Parzen führen mit dynamischen und raumgreifenden Bewegungen ihre Arbeit aus. Die muskulösen Körper verleihen den drei Göttinnen eine beinahe maskuline Erscheinung. Diese betonte Körperlichkeit war kennzeichnend für Goltzius’ Stil, bevor er seine Studienreise nach Italien unternahm. Die drei Parzen waren im 16. Jahrhundert eine beliebte Allegorie des menschlichen Schicksals und wurden oft als die Lebensalter personifiziert. Klotho ist die Göttin der Geburt, sie webt das Schicksal des jeweiligen Menschen. Lachesis verkörpert das mittlere Lebensalter und misst die Länge des Lebens. Atropos ist diejenige, die den verheerenden Schnitt mit der Schere durchführt, der das Leben des Menschen beendet. Die Parzen sind in Goltzius’ Kupferstich nicht mehr nur die Symbolfiguren des Todes, die durch ihre bloße Präsenz den Betrachter abschrecken sollen. Die drei Göttinnen verkörpern die Zeitalter Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. »Von diesen drei wird alles zerrieben, was sterblich erschaffen ist.« Die Worte des Dichters Cornelius Schonaeus (1540–1611) laufen kreisförmig um die drei Schicksalsgöttinnen herum, schließen sie in ihrem ewigen Werk ein. Die runde Form des Bildes hat Goltzius kaum zufällig gewählt: Der Kreis hat keinen Anfang und kein Ende, ebenso wenig wie das Werk der Parzen – der Beginn neuen Lebens, das Verstreichen der Zeit und die Vernichtung des Sterblichen. Die drei Parzen als Knüpferinnen der Schicksalsfäden scheinen zunächst unvereinbar mit dem christlichen Glauben. Dass dies ein Irrtum ist, bezeugt die Darstellung von Joris Hoefnagel (1542–1600), Hans von Aachen (1552–1615) und Aegidius Sadeler (ca. 1570–1629), welche die drei Parzen in ein religiöses Umfeld einbettet. Die drei Prager Hofkünstler wählten für ihren Stich Nicomaxia vitae (Abb. 1) gleichfalls ein rundes Bildformat, und die kompositionelle Anordnung der Schicksalsgöttinnen lässt darauf schließen, dass von Aachen seine Vorzeichnung unter Kenntnis von Goltzius’ Stich entwarf.4 Der Stich ist 1589, also nur zwei Jahre nach Goltzius’ Parzen, entstanden und dennoch könnten die beiden Graphiken in ihrer Aussage und Darstellung unterschiedlicher nicht sein. Der Stich der drei Prager Hofkünstler wird mit umfangreicheren Texten kombiniert, die ihm den Charakter eines Emblems geben. Hier tritt Atropos als alte Frau in Erscheinung, deren Krücke am Boden liegt und die sich mit der Linken auf einen Kreuzstab stützt. Mit der Schere hat sie bereits den Lebensfaden fixiert, den Lachesis ihr darbietet. Anders als bei Goltzius können die Parzen hier ihrer Arbeit nicht ungestört nachgehen, sondern werden durch Einwirkung von außen sabotiert: Ein Wesen mit Totenschädel und einem Schlangenleib schwebt im Bild rechts über den Schicksalsgöttinnen bewaffnet mit einem Zweig, an dem ein Apfel hängt: die Sündenfrucht. Es versucht mit einem brennenden Pfeil den Rocken zu entzünden, den Klotho in der Hand hält, doch augenblicklich greift ein Putto ein und löscht das Feuer. Inschriften zieren die Sitzbänke und den Altar am vorderen Bildrand, auf dem ein Opferlamm liegt. Mythologische und religiöse Motive werden miteinander verwoben, wodurch die Schicksalsgöttinnen in Kombination mit den heilsgeschichtlichen Motiven eine neue Bedeutung gewinnen. Bibelverse und christliche Symbole heben die ursprünglich heidnische Bedeutung der Parzen als Göttinnen des Schicksals auf und lassen sie als Sinnbild des Verlaufs eines Lebens zwischen Sünde/Versuchung und Glaube/Tugend erscheinen.

- Alternative title

-

Le tre Parche

The three Fates

The Fates

- Location

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventory number

-

D 5189

- Measurements

-

Durchmesser: 340 mm (horizontal )

Durchmesser: 360 mm (vertikal)

- Material/Technique

-

Papier; Kupferstich

- Inscription/Labeling

-

Marke: BIBL. / R. [A.CAD. / G.A.] (unten rechts, Göttinger Bibliotheksstempel )

Wasserzeichen: Kelch mit Weinranken s. Strauss 1977.II.S.664/665 (Grapes with the Appended Letters I C)

Aufschrift: His tribus atteritur quicquid mortale creatum est, Hac vacua, toto nil flat in orbe, colo. Tempora mortalem tracité radentia vitam, venturum, et praefens, idq quod anté fuit. Tres signant Parcae fatalia stamina nentes, Quae vitam manibus, bustaq nostra ferunt (Fehlstelle). Praeteryt quod fusus habet, fus pollice praefens Verfatur, retniet faecla futura colus. (Dichter: Cornelius Schonaeus Ergänzung Fehlstelle: Ausst. Kat. Dessau 2017)

Aufschrift: HG inven. ex excud. A. 1587 (Unten Mitte, innerhalb der Darstellung, Signatur)

- Related object and literature

-

Beschrieben in: „Hendrik Goltzius / 1558 - 1617; the complete engravings, etchings and woodcuts ; Vol. 2“. Abaris Books, New York, 1977. (Strauss 1977.II.430.251)

Beschrieben in: „Goltzius - Heemskerck. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts / ca. 1450 - 1700 ; 8“. Hertzberger, Amsterdam, 1953. (Hollstein VIII.133.288)

Beschrieben in: „Matham, Saenredam, Muller. The illustrated Bartsch ; [1]“. Abaris Books, New York, NY, 1980. (Bartsch III.277.300)

Beschrieben in: M. Leesberg, „The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450 - 1700 ; [24]“. Sound & Vision Publishers [u.a.], Ouderkerk aan den Ijssel, 2012. (NHD III.334.624)

Literatur in Zusammenhang: H. Goltzius, „Hendrick Goltzius (1558-1617) : Mythos, Macht und Menschlichkeit : aus den Dessauer Beständen. Kataloge der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau ; Band 21“. Michael Imhof Verlag, Petersberg, 2017. (S.128, Nr. I.I)

Beschrieben in: Stroh, Stephanie, Sors, Anne-Katrin und Thimann, Michael (Hrsg.): Verwandlung der Welt. Meisterblätter von Hendrick Goltzius. Eine Ausstellung des Augustinermuseums und der Kunstsammlung der Georg-August-Universität Göttingen, Freiburg 2020, S. 86-89, Kat. 7

Quelle: Inventar Fiorillo Bd.3 (Goltzius), 219r

- Classification

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Subject (what)

-

Lebensfaden

Schicksalsgöttin

Kupferstich

Schere

Handspindel

Spinnrocken

Atropos, in der Regel mit einer Schere

Clotho, in der Regel mit einem Spinnrocken

Lachesis, in der Regel mit einer Spindel

- Event

-

Entstehung

- Event

-

Herstellung

- (where)

-

Niederlande

- (when)

-

1587

- Event

-

Veröffentlichung

- Sponsorship

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Last update

-

24.04.2025, 12:58 PM CEST

Data provider

Kunstsammlung der Universität Göttingen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Grafik

Associated

Time of origin

- 1587

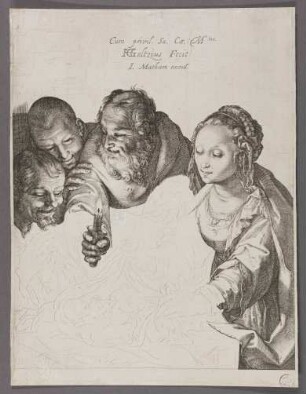

![[Die drei Parzen; The three fates]](https://iiif.deutsche-digitale-bibliothek.de/image/2/ca16baae-576e-4ecf-8478-66fe98bf15b3/full/!306,450/0/default.jpg)

![[Die drei Parzen; The three fates]](https://iiif.deutsche-digitale-bibliothek.de/image/2/128ac23b-0cf3-46b1-9423-ce597f685422/full/!306,450/0/default.jpg)