Glasgemälde

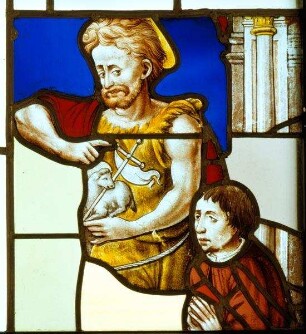

Johannes der Täufer mit Stifterin

Die rechte Bildhälfte mit der Hauptfigur der Szene ist zwar verloren, doch lassen der noch sichtbare Balken und der Ansatz von Oberschenkel und Knie keinen Zweifel daran, dass dort Christus mit dem geschulterten Kreuz dargestellt war. Er ging auf die Stifterin zu, die links vor ihm auf dem Rasen kniend mit betend gefalteten Händen zu ihm aufblickt. Ob sie eine Nonne war, worauf schwarzer Mantel, Gebende und braunes Gewand zunächst deuten, ist nicht gewiss, denn solch dezente Kleidung galt gemeinhin als Ausdruck von Frömmigkeit und wurde ebenfalls von verheirateten oder verwitweten Frauen getragen. Hinter ihr steht in der Art eines Schutzpatrons hünenhaft groß Johannes der Täufer, wie üblich als bärtiger Asket in Umhang und Fellgewand und mit der Rechten auf das auf dem Buch ruhende Lamm weisend. Attribut und Geste beziehen sich auf seine prophetischen Worte „Ecce agnus Dei qui tollit peccata mundi“ (Siehe das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünden der Welt; Joh 1,29) und gelten zugleich Christus, der in ganzer Figur leibhaftig vor ihm stand. Eine beispiellose Bilderfindung ist der blockhaft mächtige, quer ins Bildfeld geschobene Sarkophag Christi, der Vorder- und Hintergrund, Figurengruppe und Landschaftsraum voneinander trennt. Die Kombination der Motive ist ungewöhnlich und geht möglichenfalls auf einen Wunsch der Auftraggeberin zurück. Umso einleuchtender ist ihre Bedeutung, denn mit der Weissagung von Johannes, dem Kreuz tragenden Messias und dem Sarkophag sind Verheißung und Vollzug der Erlösung sinnfällig ins Bild gesetzt. Der Hinweis auf Passion und Auferstehung Christi schien der um Fürbitte flehenden Frau mehr Nachdruck zu verleihen und ihrer Hoffnung auf Rettung mehr Aussicht zu verheißen. Kopf- und Figurentyp des Johannes sind deutlich abhängig von niederländischen Vorbildern, die vermutlich auf eine Erfindung des Rogier van der Weyden zurückgehen. Er begegnet in dieser Gestalt, wenngleich anders gekleidet, schon 1438 auf dem linken Flügel des Werl-Altars und später auch auf anderen Bildern. Auf einem nur durch eine Kopie überlieferten Bildnis trug er zudem dasselbe kurzärmelige Fellgewand und einen bis in den Faltenwurf identischen, auf der Schulter geknoteten Mantel. Auch das Motiv des das Querholz des Kreuzes umfassenden und nach links auf die Stifterin zugehenden Erlösers wurde aus der niederländischen Kunst übernommen. Als sein Urbild gilt die Kreuztragung Christi des Jan van Eyck, ein seinerzeit weithin berühmtes Gemälde, das zwar verloren, doch durch Kopien gut dokumentiert ist. CVMA 98773

- Location

-

Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin, Deutschland

- Inventory number

-

Id 1197

- Measurements

-

Durchmesser: 21,8 cm

- Material/Technique

-

Glas farblos; Silbergelb, Braunlot, Schwarzlot

- Classification

-

Gemälde (Objektgattung)

- Event

-

Herstellung

- (where)

-

Südliche Niederlande

- (when)

-

um 1520/30

- Rights

-

Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin

- Last update

- 14.04.2025, 8:09 AM CEST

Data provider

Kunstgewerbemuseum. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Glasgemälde

Time of origin

- um 1520/30