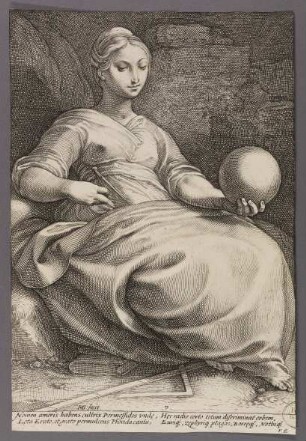

Grafik

Demogorgon in der Höhle der Unendlichkeit

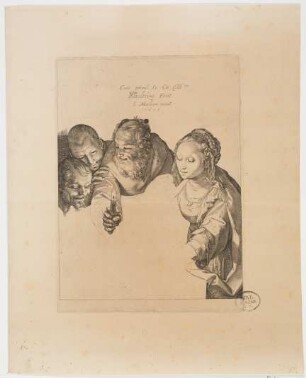

Eingeschlossen von hohen Felsen sitzt Demogorgon im dunklen Tal. Dichter Rauch strömt aus seinem Mund, das Gesicht ist fast tierhaft behaart. Während seine linke Hand ein schmales Schwert emporhält, dem er nachzuschauen scheint, schreibt er mit der rechten auf eine Tafel. Vor ihm in der Luft schwebt eine sich in den Schwanz beißende Schlange, deren Körper einen exakten Kreis beschreibt. Eine weitere Kreisform befindet sich hinter dem muskulösen Mann – eine Blase, in der eine Frau mit vielen Brüsten sitzt und aus einem Füllhorn Obst, Gemüse und Tiere hervorschießen läßt. Über ihr hängen an den sonst kargen, zerklüfteten Gebirgswänden Uhren und Sonnenuhren. Ein kleiner Ausblick in den mit stark vereinfachten Sternen gestalteten Himmel schließt das Oval des Stiches nach oben ab. - Es handelt sich bei dieser Grafik um einen Holzschnitt, an Umfang und Bedeutung stand diese Technik in den Niederlanden im 16. Jahrhundert hinter den Kupferstichen zurück. Mit einer Ausnahme jedoch: Dem zu Beginn des Jahrhunderts aufgekommenen Verfahren des Helldunkel- und Farbenholzschnittes. Eine oder mehrere „Tonplatten“ fügen dem zugrundeliegenden Holzschnitt häufig graue aber auch farbige, in diesem Falle grüne und gelbe, Partien bei. Hendrik Goltzius mit seiner Werkstatt war der bedeutendste Vertreter dieser Methode, mit der auch der vorliegende Schnitt hergestellt wurde. Es ist das erste und einleitende Blatt der Serie „Kinder des Demogorgon“. - Das Blatt wurde lange Zeit als „Der Zauberer“ betitelt, jedoch: Die Geschichte, die erzählt wird, scheint komplexer zu sein. Linnik erkannte darin das Motiv „Die Höhle der Ewigkeit“. Der Dichter Claudian beschreibt in seiner „De Consulta Stilichonis“ einen Ort, der dem dargestellten und seinem Personal sehr ähnlich ist: Weit entfernt von menschlichen Gedanken und selbst den Göttern schwer zugänglich lebt Demogorgon in einer Höhle. Dort ist die Wiege und die Grabstätte der Zeit, symbolisiert durch den vergehenden Rauch, die Uhren und die sich selbst beißende Schlange. Mutter Natur, veranschaulicht als vielbrüstige, Leben schenkende Gottheit, hat mit ihrem Horn Kontakt zur Außenwelt, so scheint es, während der Sitzende versunken bleibt. Was er niederschreibt, sind die ewigen, eisernen Gesetze sowohl der Zeit als auch der Umlaufbahnen der Planeten und Gestirne. Tödliche Langeweile und größte Kreativität bestehen nebeneinander: Verdammnis und Welterschaffung. Erstmals erwähnt wird diese Szene in Platons „Timaios“, später ausführlich beim römischen Dichter Lucanus, der im ersten Jahrhundert nach Christus lebte und dessen Einfluß bis ins 18. Jahrhundert reichte. Von ihm wurde vermutlich auch der bereits genannte Dichter Claudian beeinflusst. Für Karel van Mander, einen Haarlemer Kollegen Goltzius’, bildete Claudians Text eine Grundlage der Auseinandersetzung mit antiken Themen. Die Ergebnisse flossen in sein „Schilderboek“ ein, die, denkbar zumindest, durch Gespräche auch Goltzius vermittelt wurden. - Demogorgon wird zum einen als Übergott der Magier, auch der unterweltlichen, dargestellt, auf der anderen Seite als Urwesen an den Anfang aller Göttergenerationen gesetzt. Er wird zum göttlich „personalen Prinzip der theogonischen Deszendenz erhoben“ . In der Folge des zweiten Falles wird er als unnennbar überliefert, als ein alle Sphären umfassender Weltenlenker, dessen wahren Namen selbst Mantiker und Propheten wie Orpheus, Moses und Jesaja lediglich zu kennen wähnten. Dem omnipotenten Schöpfer und Erhalter der dreigeteilten Welt steht in der nachantiken Tradition ein untätiger, in einer feuchten Höhle dahindämmernder Greis gegenüber, der nurmehr die dunkle Seite des Allgottes darstellt. - Immer wieder wird Demogorgon anders interpretiert, auf diesem Stich möchte man fast glauben, dass er jemand sei, der allein in aller Ruhe die Zeiten erschuf. Etymologisch lassen ich die mythhistorischen Profilierungen vielleicht am besten nachvollziehen: Urweisheit (δαίμων) und Kreativität (δημος), Erdverbundenheit (Gorgon) und schreckenvolle Bedrohung (deus terribilis- γορόζς). Heute kennt ihn fast niemand mehr. Begegnen kann man ihm dann und wann in der Literatur, z.B. bei Boccaccio, vor allem aber im Internet. In den Chatrooms der Satanisten werden eifrig Tipps ausgetauscht, wie es ihn am besten zu bekämpfen gelte. -

- Alternativer Titel

-

The Magician

Die Höhle der Ewigkeit (Der Zauberer)

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

D 4395

- Maße

-

Höhe: 366 mm (Blattmaß)

Breite: 280 mm (Blattmaß)

- Material/Technik

-

Papier; Clair-obscur-Holzschnitt ; Holzschnitt

- Inschrift/Beschriftung

-

Marke: Göttinger Bibliotheksstempel

- Verwandtes Objekt und Literatur

-

Beschrieben in: F. W. H. Hollstein, „Goltzius-Heemskerck. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ; 8“. . (Hollstein Dutch and Flemish VIII.123.374)

Beschrieben in: A. von Bartsch, „Le Peintre Graveur ; Troisième Volume“. De L'Imprimerie De J.V. Degen, A Vienne, 1803. (Bartsch III. 73.238)

Beschrieben in: „Gott & die Welt : niederländische Graphik des 16. Jahrhunderts aus der Kunstsammlung der Universität Göttingen ; [Carsten-Peter Warncke zum 60. Geburtstag] ; [Kunstsammlung der Universität Göttingen, 10. Juni bis 8. Juli 2007, Emslandmuseum Schloß Clemenswerth, 2. September bis 31. Oktober 2007, Ostfriesisches Landesmuseum Emden, 17. Februar bis 30. März 2008]“. Cuvillier, Göttingen, 2007. (Kat. Nr. 22)

hat Teil: Die Götter [D 4393 - D 4395]

- Klassifikation

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Bezug (was)

-

Höhle

Ewigkeit

Alter

Göttlichkeit

Zauberer, Magier, Hexenmeister, Wahrsager

andere Urgottheiten: Demogorgon

- Ereignis

-

Entstehung

- (wann)

-

ca. 1558 - ca. 1617 (Lebensdaten des Künstlers)

- Ereignis

-

Herstellung

- (wer)

- Förderung

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Letzte Aktualisierung

- 24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik

Beteiligte

Entstanden

- ca. 1558 - ca. 1617 (Lebensdaten des Künstlers)