Gewebe <Textilien>

Seidensamt mit Höfling und Derwisch

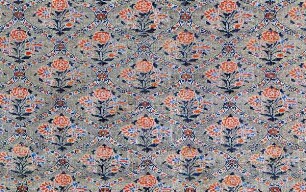

Der Samtbrokat weist ein figürliches Muster auf, das in waagerechter Reihe viermal jeweils spiegelbildlich wiederholt wird.

Ein vornehm gekleideter, einen Höfling repräsentierender Jüngling steht, auf einen Stab gestützt, in geziert-lässiger Haltung und riecht an einer Blume. Die andere Hand hält eine Birne oder Quitte. Der Jüngling trägt einen gestreiften Turban mit schwarzem Federbusch, ein langes Gewand und einen pelzgefütterten Mantel mit verziertem Verschluss, aus dem vorne eine Schärpe quillt. Ihm gegenüber kniet ein schnauzbärtiger älterer Mann mit Ohrring und bittend ausgestreckter Hand. Er trägt einen kleinen Turban, ein einfaches Gewand und ein Umschlagtuch. Vor ihm am Boden stehen ein Paar Schuhe, eine Schale und eine hohe Kopfbedeckung (?).

Zwischen dem Paar befindet sich ein blühender Obstbaum, auf dem ein Fasan sitzt, außerdem Streublumen und -zweige. Unter der Szene ist ein von Pflanzen gesäumter Teich mit einem Fisch zu sehen. Nicht nur Armut und Alter des Derwisches werden hier einer reich geschmückten Jugend gegenübergestellt, sondern Geste und Bettelschale dürften auf ein altes Thema aus der klassischen Dichtung Persiens verweisen: vom Liebenden und dem unerreichbar Geliebten.

Die figürlich gemusterten, ausschließlich persischen Gewebe orientieren sich im 16. und 17. Jahrhundert stark an die persische Miniaturmalerei. Anlass hierzu bieten die unter der Safawiden-Dynastie (1501-1722) von Meisterilluminatoren wie Rezā Abbāsi (um 1570-1632 ?) und seinen Schülern angefertigten Einzelblätter, deren Motivik auf ein oder zwei Personendarstellungen beschränkt bleibt. Der Malduktus dieser sogenannten »Isfahaner Schule« geht mit einer verfeinerten Technik der Seidenweberei einher und lässt unter Schāh Abbās I. (1571-1629) einen unverkennbar eigenen, über Jahrzehnte gültigen Stil entstehen.

Dem sichtbaren Bildinhalt liegt eine mystisch-religiöse Bedeutungsebene zugrunde, die eng mit der Geisteswelt des Sufismus und dem islamischen Mystizismus verbunden ist. Zentrales Motiv ist die innigste Andeutung der mystischen Liebe zu Gott. Der liebende Weg zu ihm führt über das Entwerden von menschlichen Eigenschaften (»fanā«) sowie die langsame Vergeistigung und kennt dabei nur ein einziges Ziel: das Eins-Sein mit dem erhabenen Gott.

Literatur: Badisches Landesmuseum: Die Karlsruher Türkenbeute. Die »Türckische Kammer« des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden-Baden. Die »Türckischen Curiositaeten« der Markgrafen von Baden-Durlach, bearb. von Ernst Petrasch, Reinhard Sänger, Eva Zimmermann und Hans Georg Majer, München 1991, S. 331 ff., Kat. 291; Schoole Mostafawy, Das persisch samtene Tuch. In: Kaiser und Sultan. Nachbarn in Europas Mitte 1600 - 1700 (= Ausstellungskatalog zur Großen Landesausstellung 2019/2020), hrsg. vom Badischen Landesmuseum, München 2019, S. 28, Kat. 9.

- Standort

-

Badisches Landesmuseum, Karlsruhe

- Sammlung

-

Türkenbeute

- Inventarnummer

-

D 200

- Maße

-

Länge: 142.5 cm, Breite: 117.0 cm (Gesamt)

Höhe: 70.1 cm, Breite: 23.5 cm (Rapport)

- Material/Technik

-

Seidensamt; Samtbrokat; Seidenatlas; Vergoldeter Silberlahn; gewebt; broschiert

- Ereignis

-

Herstellung

- (wo)

-

Iran

Isfahan

- (wann)

-

um 1610-1640

- Rechteinformation

-

Badisches Landesmuseum

- Letzte Aktualisierung

-

12.07.2024, 10:56 MESZ

Datenpartner

Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Gewebe <Textilien>

Entstanden

- um 1610-1640