Gewebe <Textilien>

Seidenbrokat mit üppiger Blütenpracht

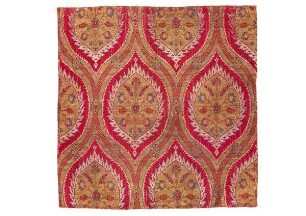

Bei dem Fragment des rechteckigen Samtbrokats handelt es sich um das Stück einer Webebahn. Der Seidenbrokat ist ein aussagekräftiges Zeugnis für die Kunst der Seidenweberei in der Blütezeit des osmanischen Kunstschaffens. Das Bildrepertoire im sogenannten »Quattre-fleurs«-Stil orientiert sich streng an Vorlagen, die in den Zeichenateliers des Istanbuler Hofes für sämtliche Materialien entwickelt wurden.

Den Dekor bestimmen auf rotem Samtgrund in Gold gehaltene Kreismedaillons zwischen üppig mit Blättern besetzten silbernen Rankenzweigen, von denen kleine Blüten entwachsen. In den Zwischenräumen sitzen weitere Rosenblüten. Die Medaillons sind in Form von großen Blüten vielschichtig gestaltet: eine Rose in voller Blüte wird von einem Reigen an abwechselnd mit Tulpen und Hyazinthen bestückten Band umkreist und setzt sich in weiteren stilisiert wiedergegebenen Blütenblattreihen fort.

Orientalische Textilien waren schon früh begehrte Luxusartikel. Bezeichnungen wie Damast, Chiffon oder Brokat sind in die europäischen Sprachen eingegangen. Abbildungen von Teppichen auf Gemälden der Gotik und Renaissance zeugen vom regen Handel zwischen Venedig und der islamischen Welt. Schon im frühen Mittelalter gelangten Seidenstoffe in den Westen, wo sie Reliquien umhüllten, zu Messgewändern oder gar zum Krönungsmantel der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches verarbeitet wurden. Im 12. Jahrhundert begannen europäische Weber mit der Übernahme islamischer Textilmuster. Auch umgekehrt flossen einzelne Motive aus der europäischen Kunst, wie das seit der griechischen Antike bekannte Motiv des Granatapfels oder der Palmette, in den osmanischen Formenschatz ein. Die naturalistische Darstellung von einzelnen Blüten auf osmanischen Geweben des 15. bis 17. Jahrhunderts hängt mit dem Einfluss italienischer Seidenwebereien zusammen, die bis 1530 Stoffe für den Osmanischen Hof (1299-1922) produzierten.

Literatur: WeltKultur / Global Culture. Führer durch die kulturgeschichtliche Abteilung, hrsg. vom Badischen Landesmuseum, Karlsruhe 2014, S. 87, vgl. Abb. 101.

- Location

-

Badisches Landesmuseum, Karlsruhe

- Collection

-

Global Art History

- Inventory number

-

83/17

- Measurements

-

Länge: 166.0 cm, Breite: 66.0 cm (Gesamt)

Höhe: 99.0 cm, Breite: 63.5 cm (Rapport)

- Material/Technique

-

Seidenseele; Goldlahn; Silberlahn; Brokat; Samt

- Event

-

Herstellung

- (where)

-

Osmanisches Reich

- (when)

-

17. Jh.

- Rights

-

Badisches Landesmuseum

- Last update

-

12.07.2024, 10:56 AM CEST

Data provider

Badisches Landesmuseum Karlsruhe. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Gewebe <Textilien>

Time of origin

- 17. Jh.