Bestand

Karten des Benediktinerklosters Ochsenhausen und des Fürstentums Ochsenhausen der Fürsten von Metternich-Winneburg (Bestand)

Überlieferungsgeschichte

Karten der Provenienzen Benediktinerkloster Ochsenhausen und Fürstentum Ochsenhausen der Fürsten von Metternich-Winneburg. Ein Teil der Karten des Bestandes N 26 gelangte wahrscheinlich zusammen mit dem heutigen Bestand B 481 im Rahmen von Aktenausscheidungen ins Archiv. Dort wurden die Karten zunächst dem Kartenselekt H 59 zugewiesen. Nach der Bildung der neuwürttembergischen Kartenbestände wurden die Karten unter der Signatur J 35 Sonderreihe Ochsenhausen verwahrt. Als im Jahre 1968 die Kartenbestände aus der J-Beständeserie in die für die Kartenbestände eigens neu geschaffene N-Beständeserie umgeordnet wurden, erhielten die Karten der Provenienz Ochsenhausen die Bestandssignatur N 26. Größeren Zuwachs bekam der Bestand in den 1990er Jahren durch die Umgliederung von Karten, die bisher im Bestand N 70 verwahrt wurden. Diese stammten aus den Forstämtern und waren im Jahre 1935 von der württembergischen Forstdirektion an die Archivverwaltung abgegeben worden.

Inhalt und Bewertung

Der Bestand umfasst neben Gemarkungskarten zu Dörfern und Weilern auch Forstkarten und eine Karte der Klosterherrschaft Ochsenhausen.

Die letztgenannte - im Jahre 1660 im Zusammenhang mit einer Markungsbeschreibung des Klosters entstandene - Karte der Klosterherrschaft Ochsenhausen verdient besondere Erwähnung. Das im Landtafelstil von Christoph Kling angefertigte Ölgemälde enthält zahlreiche Ansichten von Orten und Klöstern. Beachtung verdienen ferner das in den Jahren 1726-1729 entstandene Kartenwerk von Lieutenant und Feldmesser Wolff zu Gemarkungen des Klosters, das 20 Karten enthält. Eine ebenso zu dem Kartenwerk gehörige Karte befindet sich im Gemeindearchiv Erlenmoos (vgl. Hubert Fink: Erlenmoos. Ein Gang durch seine Geschichte. Hg. von der Gemeinde Erlenmoos. 1979. S. 58). Außerdem sind einige Gemarkungskarten von Johann Baptist Rindenmoser und Johann Baptist Arnold zu Gemarkungen des Klosters sowie eine Karte des Klosterholzes (heute Fürstenwald) bei Ochsenhausen von Bedeutung.

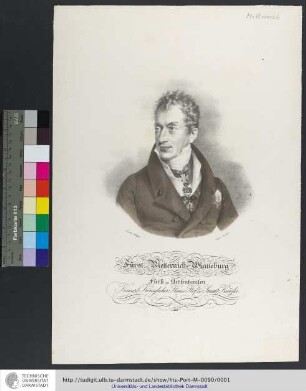

Große Teile des Klosterterritoriums Ochsenhausen gelangten im Zuge der Säkularisation im Jahre 1803 an die Grafen bzw. Fürsten von Metternich-Winneburg. Im Bestand N 26 finden sich daher auch Karten der Provenienz Fürstentum Ochsenhausen der Fürsten von Metternich-Winneburg.

Gliederung des Repertoriums:

1. Karte der Klosterherrschaft Ochsenhausen [von Christoph Kling], o. J. [1660]

2. Zehnt- und Jurisdiktionsgrenzen des Klosters Ochsenhausen von Johann Baptist Rindenmoser, o. J. [zwischen 1767 und 1782], 1791-1796

3. Gemarkungen (Dörfer und Weiler) und Ämter, 1726-1729, 1777-[um 1800]

3.1 Kartenwerk von Lieutenant und Feldmesser Wolff zu Gemarkungen und zum Amt Ummendorf, 1726-1729

3.2 Karten anderer Feldmesser zu Gemarkungen (Dörfer, Weiler), 1777-[um 1800]

4. Wälder, [2. Hälfte 18. Jahrhundert, um 1800], 1808, 1818

4.1 Karten von Johann Baptist Rindenmoser zu Wäldern, o. J. [2. Hälfte 18. Jahrhundert]

4.2 Karten anderer Feldmesser zu Wäldern, [um 1800], 1808, 1818

Anhang:

Karte des Freiherrlich Schenk Stauffenbergischen Weilers Bebenhaus, o. J. [1741?], die in den Bestand N 11 umgeordnet wurde.

I. Zur Geschichte des Bestandes: Der mit Abstand umfangreichste Teil des vorliegenden Bestandes stammt wohl aus der Zeit der Klosterherrschaft. Im Einzelnen sind dies die Karten Nr. 1, 2, 4-13, 15-18, 20-22, 25-30, 36-49, 51-53. Die Karten N 26 Nr. 33 und Nr. 50 wurden sehr wahrscheinlich im Auftrag der Standesherrschaft der Fürsten von Metternich angefertigt. Bei den Karten N 26 Nr. 31, 32 und 34 gibt es aufgrund der fehlenden Datierung keine Hinweise, ob diese unter der Klosterherrschaft oder der Standesherrschaft der Fürsten von Metternich-Winneburg-Ochsenhausen angefertigt wurden. Die bisher unter der Signatur N 26 Nr. 3 im vorliegenden Bestand geführte Karte der hochfreiherrlich Schenk Stauffenbergischen Güter um Bebenhaus aus der Zeit um 1741 wurde dem Bestand entnommen und provenienzgemäß in den Bestand N 11 (Land- und Flurkarten betreffend Neuwürttemberg) eingeordnet. Sie ist jedoch in diesem Repertorium unter der Ordnungsnummer 48 nachgewiesen. Sehr wahrscheinlich kamen zumindest die Bestellnummern 1-29 im vorliegenden Bestand zusammen mit den Archivalien des Bestandes B 481 (Benediktinerkloster Ochsenhausen) im Zuge der Aktenausscheidungen von Lotter und Öchsle in den Jahren 1826, 1844, 1847 und später in das Staatsarchiv.(6) Die Karten der Provenienz Ochsenhausen wurden zunächst dem Bestand H 59 (Kartenselekt vermischter Provenienz) zugewiesen.(7) Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Karten N 26 Nr. 1, 2, 4-13, 15-18, 20-22, 25-29. Diese Karten wurden zu einem späteren Zeitpunkt jedoch wieder aus dem Bestand H 59 ausgegliedert und in den neu gebildeten Bestand J 35 (Land- und Flurkarten betreffend Neuwürttemberg) eingeordnet, wo sie die Sonderreihe Ochsenhausen bildeten.(8) Fälschlicherweise wurden auch zwei Karten der Provenienz Herrschaft Horn der Freiherren von Stauffenberg im Findbuch zum Bestand H 59 unter den Karten des Klosters Ochsenhausen aufgeführt. Dabei handelt es sich um ein Flurkartenwerk zu Fischbach und die schon erwähnte Flurkarte von Bebenhaus, beide von Johann Caspar Klickh. Diese Karten wurden im Zuge der Verzeichnung des Bestandes N 11 bzw. des Bestandes N 26 provienzgerecht der Rubrik Herrschaft Horn der Freiherren von Stauffenberg im Bestand N 11 (Land- und Flurkarten betreffend Neuwürttemberg) zugewiesen. Im Jahre 1968 wurden die Kartenbestände aus der J-Beständeserie in die für die Kartenbestände eigens neu geschaffene N-Beständeserie umgeordnet. Innerhalb dieser Beständegruppe erhielten die Karten der Provenienz Ochsenhausen die Bestandssignatur N 26. Größeren Zuwachs bekam der Bestand N 26 in den 1990er Jahren durch die Umgliederung von Karten, die bisher im Bestand N 70 (Forstkarten) verwahrt wurden. Diese Karten befanden sich in den Registraturen der Forstämter des Königreiches Württemberg und wurden im Jahre 1935 von der württembergischen Forstdirektion an die Archivverwaltung abgegeben.(9) Bei der Verzeichnung des Bestandes N 70, der nunmehr auf Forstkarten betreffend das Kurfürstentum bzw. Königreich Württemberg in der Zeit 1803-1870 beschränkt wurde, hat man die in dem Bestand bisher verwahrten Karten der Provenienzen Kloster Ochsenhausen und Herrschaft bzw. Fürstentum Ochsenhausen der Fürsten von Metternich-Winneburg entnommen und in den vorliegenden Bestand eingeordnet. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Karten N 26 Nr. 30-34 und 36-52. Der mit Abstand umfangreichste Teil des vorliegenden Bestandes stammt wohl aus der Zeit der Klosterherrschaft. Im Einzelnen sind dies die Karten Nr. 1, 2, 4-13, 15-18, 20-22, 25-30, 36-49, 51-53. Die Karten N 26 Nr. 33 und Nr. 50 wurden sehr wahrscheinlich im Auftrag der Standesherrschaft der Fürsten von Metternich angefertigt. Bei den Karten N 26 Nr. 31, 32 und 34 gibt es aufgrund der fehlenden Datierung keine Hinweise, ob diese unter der Klosterherrschaft oder der Standesherrschaft der Fürsten von Metternich-Winneburg-Ochsenhausen angefertigt wurden. Die bisher unter der Signatur N 26 Nr. 3 im vorliegenden Bestand geführte Karte der hochfreiherrlich Schenk Stauffenbergischen Güter um Bebenhaus aus der Zeit um 1741 wurde dem Bestand entnommen und provenienzgemäß in den Bestand N 11 (Land- und Flurkarten betreffend Neuwürttemberg) eingeordnet. Sie ist jedoch in diesem Repertorium unter der Ordnungsnummer 48 nachgewiesen. Sehr wahrscheinlich kamen zumindest die Bestellnummern 1-29 im vorliegenden Bestand zusammen mit den Archivalien des Bestandes B 481 (Benediktinerkloster Ochsenhausen) im Zuge der Aktenausscheidungen von Lotter und Öchsle in den Jahren 1826, 1844, 1847 und später in das Staatsarchiv.(6) Die Karten der Provenienz Ochsenhausen wurden zunächst dem Bestand H 59 (Kartenselekt vermischter Provenienz) zugewiesen.(7) Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Karten N 26 Nr. 1, 2, 4-13, 15-18, 20-22, 25-29. Diese Karten wurden zu einem späteren Zeitpunkt jedoch wieder aus dem Bestand H 59 ausgegliedert und in den neu gebildeten Bestand J 35 (Land- und Flurkarten betreffend Neuwürttemberg) eingeordnet, wo sie die Sonderreihe Ochsenhausen bildeten.(8) Fälschlicherweise wurden auch zwei Karten der Provenienz Herrschaft Horn der Freiherren von Stauffenberg im Findbuch zum Bestand H 59 unter den Karten des Klosters Ochsenhausen aufgeführt. Dabei handelt es sich um ein Flurkartenwerk zu Fischbach und die schon erwähnte Flurkarte von Bebenhaus, beide von Johann Caspar Klickh. Diese Karten wurden im Zuge der Verzeichnung des Bestandes N 11 bzw. des Bestandes N 26 provienzgerecht der Rubrik Herrschaft Horn der Freiherren von Stauffenberg im Bestand N 11 (Land- und Flurkarten betreffend Neuwürttemberg) zugewiesen. Im Jahre 1968 wurden die Kartenbestände aus der J-Beständeserie in die für die Kartenbestände eigens neu geschaffene N-Beständeserie umgeordnet. Innerhalb dieser Beständegruppe erhielten die Karten der Provenienz Ochsenhausen die Bestandssignatur N 26. Größeren Zuwachs bekam der Bestand N 26 in den 1990er Jahren durch die Umgliederung von Karten, die bisher im Bestand N 70 (Forstkarten) verwahrt wurden. Diese Karten befanden sich in den Registraturen der Forstämter des Königreiches Württemberg und wurden im Jahre 1935 von der württembergischen Forstdirektion an die Archivverwaltung abgegeben.(9) Bei der Verzeichnung des Bestandes N 70, der nunmehr auf Forstkarten betreffend das Kurfürstentum bzw. Königreich Württemberg in der Zeit 1803-1870 beschränkt wurde, hat man die in dem Bestand bisher verwahrten Karten der Provenienzen Kloster Ochsenhausen und Herrschaft bzw. Fürstentum Ochsenhausen der Fürsten von Metternich-Winneburg entnommen und in den vorliegenden Bestand eingeordnet. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Karten N 26 Nr. 30-34 und 36-52. Da einige Karten des Bestandes N 26, insbesondere die aus dem Bestand N 70 entnommenen Stücke, zum Teil erhebliche Schäden aufwiesen, wurden die Karten im Frühjahr 2003 im Institut für Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksgut (IfE) in Ludwigsburg restauriert. Danach wurde der komplette Bestand auf Color-Makrofiches aufgenommen. Die Karte der Klosterherrschaft Ochsenhausen (N 26 Nr. 21) wurde im Herbst 2003 von einer Gemälderestauratorin einer Restaurierung unterzogen. Aus konservatorischen Gründen wird künftig der komplette Bestand N 26 für die Benutzung gesperrt. Die Benutzung des Bestandes erfolgt nur noch anhand der Makrofiches. Nur in Ausnahmefällen dürfen die Karten im Original den Benutzern vorgelegt werden. Weiteres Archivgut der Provenienz Kloster Ochsenhausen - insbesondere Urkunden, Akten und Bände - verwahrt das Hauptstaatsarchiv in den Beständen B 481 (Benediktinerkloster Ochsenhausen 13.-19. Jahrhundert), B 481L (Benediktinerkloster Ochsenhausen 16.-19. Jahrhundert), H 230 (Lagerbücher der Klöster und Stifte: Kloster Ochsenhausen (ab 1521). Archivalien betreffend Ochsenhausen finden sich auch in den Beständen B 361 (Schwäbische Benediktinerkongretation 1568-1795) und B 362 (Schwäbisches Reichsprälatenkollegium 1563-1802). Ein kleiner Teil der Verwaltungsakten des Klosters Ochsenhausen gelangte mit dem Metternichschen Familienarchiv in das Staatliche Zentralarchiv in Pilsen (Plzen/Tschechische Republik). Archivgut betreffend das Amt Tannheim, das sich im Besitz der Grafen von Schaesberg-Tannheim befindet, liegt im Rathaus Tannheim. Akten des Klosters zu Winterrieden sind im Staatsarchiv Augsburg vorhanden.

II. Inhalt und Gliederung des Bestandes: Der Bestand N 26 gliedert sich in die folgenden Rubriken und Unterrubriken: 1. Karte der Klosterherrschaft Ochsenhausen, o. J. [1660] 2. Zehnt- und Jurisdiktionsgrenzen des Klosters Ochsenhausen, o. J. [zwischen 1767 und 1782], 1791-1796 3. Gemarkungen (Dörfer und Weiler) und Ämter, 1726-1729, 1777-[um 1800] 3.1 Kartenwerk von Lieutenant und Feldmesser Wolff zu Gemarkungen und dem Amt Ummendorf, 1726-1729 3.2 Karten anderer Feldmesser zu Gemarkungen, 1777-[um 1800] 4. Wälder, o. J. [2. Hälfte 18. Jahrhundert, um 1800], 1808, 1818 4.1 Karten von J. B. Rindenmoser zu Wäldern, o. J. [2. Hälfte 18. Jahrhundert] 4.2 Karten anderer Feldmesser zu Wäldern, o. J. [um 1800], 1808, 1818 5. Anhang: Karte des Freiherrlich Schenk Stauffenbergischen Weilers Bebenhaus, o. J. [1741?] 1. Karte der Klosterherrschaft Ochsenhausen von Christoph Kling, o. J. [1660] Den Auftakt in dem vorliegenden Repertorium bildet die Karte der Klosterherrschaft Ochsenhausen (N 26 Nr. 21), die zugleich die älteste Karte des Bestandes ist. Die nicht datierte und nicht signierte Karte konnte aufgrund von Einträgen in den Hauptrechnungen des Klosters Ochsenhausen auf das Jahr 1660 datiert werden. Als Maler ist in den Rechnungen ein Christoph Kling (10) "aus Jm(m)enstadt" genannt, wobei nicht ersichtlich ist, ob der genannte Maler aus Immenstaad am Bodensee oder Immenstadt im Allgäu stammt. Für den erstgenannten Ort spricht die Tatsache, dass das Kloster Ochsenhausen in der Nähe von Immenstaad Besitzungen (Schloss Hersberg/Herschberg) hatte und damit auch Verbindungen zu Immenstaad bestanden. Die im Stil einer Landtafel gemalte Karte stellt die Grenzen der Klosterherrschaft Ochsenhausen dar. Sie entstand im Zusammenhang mit der im selben Jahr durchgeführten Vermarkung und Markungsbeschreibung des Territoriums von Ochsenhausen(11) , in der die Grenzen und Grenzmarken zwischen Ochsenhausen einerseits und Kloster Rot und Vorderösterreich andererseits beschrieben wurden. Den Einträgen in den Rechnungen zufolge hat Christoph Kling drei Exemplare der Karte angefertigt. Sehr wahrscheinlich ist diese Angabe dahingehend zu interpretieren, dass jede an der Markungsbeschreibung beteiligte Herrschaft jeweils ein Exemplar der Karte erhielt. Während die Exemplare Rots und Vorderösterreichs wahrscheinlich verschollen sind, hat sich das vorliegende Ochsenhausener Exemplar erhalten. Den Einträgen in den Rechnungsbänden ist auch zu entnehmen, dass der Sohn von Christoph Kling, dessen Vornamen in den Quellen nicht genannt ist, an der Markungsbeschreibung beteiligt war. Ob der Sohn auch beim Malen der Landtafel mitgewirkt hat, kann leider nicht gesagt werden. Überhaupt lassen sich über Christoph Kling und seinen Sohn in den Akten der Bestände B 481 und B 481L sowie in der einschlägigen Literatur keine Informationen ermitteln. Die Karte dürfte aufgrund ihrer Entstehung im Jahr 1660 das früheste bekannte Zeugnis für das Bemühen einer oberschwäbischen Klosterherrschaft um eine kartographische Darstellung des gesamten Territoriums sein, da sie einige Jahre vor der "Ichnographia" von Abt Meinrad Hummel(12) gemalt worden ist. Als Vorbild für die Karte dienten möglicherweise die Landtafeln von Johann Andreas Rauch, Daniel Beuch (Beich) und Johann Morell(13) , doch gibt es Unterschiede zu diesen in der Qualität der Darstellung, in der Lagetreue und in der Genauigkeit. Die relativ aufwändige Darstellung und Größe der Karte legen die Schlussfolgerung nahe, dass die Landtafel zu Repräsentationszwecken angefertigt wurde. Wahrscheinlich war sie an einer exponierten Stelle in der Klosteranlage Ochsenhausen angebracht, etwa um Besuchern des Klosters Größe, Bedeutung und Reichtum der Klosterherrschaft und damit verbunden den Einfluss des Abtes zu veranschaulichen. Die Landtafel ist damit ein kartographisches Zeugnis barocken Repräsentationsbedürfnisses. Die Karte unterscheidet sich angesichts ihres Entstehungszweckes zu Repräsentationszwecken und aufgrund ihrer Ausführung als Ölgemälde auf Leinwand deutlich von den übrigen im Bestand N 26 vorhandenen Karten, bei denen es sich ausschließlich um kolorierte Federzeichnungen handelt, die fast ausnahmslos in einem engen Zusammenhang mit administrativen Tätigkeiten des Klosters oder der Herrschaft Ochsenhausen der Fürsten von Metternich-Winneburg entstanden sind. Während die übrigen Karten des Bestandes N 26 also archivische Karten im engeren Sinn sind, könnte die Landtafel aufgrund der obigen Ausführungen genauso als Museumsgut angesehen werden, verwahren doch einige Museen Karten gleicher Art. Für die Regionalgeschichte von besonderem Interesse sind die auf der Karte zahlreich vorhandenen Ansichten von Orten, Gehöften, Klöstern und Schlössern, die jedoch nicht immer realitätsgetreu gemalt sind.(14) Neben den Ansichten finden sich Einzeichnungen der Gewässer und teilweise der Straßen und Wege sowie der Kulturarten. Leider befindet sich das Gemälde in einem schlechten Erhaltungszustand, so dass einige Ortsansichten stark beschädigt sind.

2. Zehnt- und Jurisdiktionsgrenzen des Klosters Ochsenhausen, o. J. [zwischen 1767 und 1782], 1791-1796 Die Rubrik 2 umfasst Karten zu Zehnt- und Jurisdiktionsgrenzen des Klosters Ochsenhausen, insbesondere zu den Grenzen zwischen dem Benediktinerkloster Ochsenhausen bzw. dem zum Benediktinerkloster Ochsenhausen gehörigen Amt Tannheim einerseits und dem Prämonstratenserkloster Rot andererseits. Alle Karten dieser Rubrik stammen von Johann Baptist Rindenmoser (Rindenmooser).(15) Bis auf N 26 Nr. 38 sind alle Karten von Rindenmoser signiert worden. Die Urheberschaft Rindenmosers konnte bei der nicht signierten Karte durch Vergleich mit den signierten Karten aufgrund von Schrift- und Zeichnungsvergleich ermittelt werden. Im vorliegenden Bestand sind nur die Grenzkarten der Provenienz Kloster Ochsenhausen zu erwarten. Karten der Provenienz Prämonstratenserkloster Rot, welche die Jurisdiktions- und Zehntgrenzen zwischen den Klöstern Rot und Ochsenhausen bzw. dem Amt Tannheim abbilden, sind auch im Bestand N 28 (Karten des Prämonstratenserklosters Rot) vorhanden. Bei einer Karte haben sich sogar das Roter Exemplar (N 28 Nr. 2) und das Ochsenhauser Exemplar (N 26 Nr. 36) erhalten. 3. Gemarkungen (Dörfer und Weiler) und Ämter, 1726-1728, o. J. [um 1727] In der Rubrik 3 sind Karten, die Gemarkungen, Teile von Gemarkungen, Dörfer, Weiler und das Amt Ummendorf zeigen, vereinigt. 3.1 Kartenwerk, sehr wahrscheinlich von Lieutenant und Feldmesser Wolff, zu Gemarkungen und dem Amt Ummendorf, 1726-1729 Diese Unterrubrik umfasst Karten zu Gemarkungen, Dörfern und Weilern des Klosters Ochsenhausen, die in den Jahren 1726-1729 in der Regierungszeit von Abt Cölestin Frener (regierte 1725-1737) angefertigt wurden. Außerdem gehört eine Karte des Amtes Ummendorf zu der Unterrubrik. Die Karten, die sich durch eine relativ hohe Genauigkeit, Flächentreue und Sorgfalt in der Darstellung auszeichnen, sind Teil eines umfangreichen Kartenwerkes, welches - Eintragungen im Hauptrodel aus der Zeit um 1730 legen diese Vermutung nahe - das gesamte Klostergebiet abbilden sollte. Inwieweit das Kartenwerk vollständig erhalten ist, kann nicht gesagt werden. Außer den 20 im Bestand N 26 verwahrten Karten dieses Kartenwerkes konnte nur noch eine Karte im Gemeindearchiv Erlenmoos ermittelt werden.(16) Natürlich stellt sich sofort die Frage nach dem Verfasser des Ochsenhausener Kartenwerkes. Dieser ist auf den Karten nicht namentlich genannt, doch konnte er vom Unterzeichneten in den Rechnungsbänden ermittelt werden.(17) Bei dem Zeichner handelt es sich um den Lieutenant und Feldmesser Wolff. Aus den Rechnungsextrakten betreffend die Ausgaben für die Besoldung der Beamten und Diener geht eindeutig hervor, dass Wolff in den Jahren 1726 bis 1729 jeweils pro Jahr 200 Gulden für seine Tätigkeit als Feldmesser erhalten hat.(18) Wolff hat laut diesen Einträgen im Jahre 1726 "7 Ort gemessen und in Grund gelegt". Leider ist nicht ersichtlich, welche Orte im Einzelnen vermessen und kartiert wurden. Alle diese Einträge sprechen - für sich genommen - für eine alleinige Urheberschaft Wolffs. Andererseits gibt es jedoch Indizien, die zwar nicht gerade auf eine alleinige Autorschaft von Pater Hermann Hörmann (Hermann) (1698-1767)(19) (1698-1767) und Sebastian Bronner (Brunner) - wie von Professor Grees in einem Aufsatz angenommen -, aber doch zumindest auf eine Beteiligung von Pater Hermann Hörmann bei der Entstehung des Kartenwerkes schließen lassen. Dazu gehört etwa der Vermerk "P.H.H. del. et fecit", der auf der Karte N 26 Nr. 20(20) angebracht ist. Professor Grees löst diesen Vermerk wie folgt auf: "P(ater) H(ermann) H(örmann) del(ineavit) et fecit". Ein Hinweis auf eine Beteiligung Hörmanns an den Vermessungsarbeiten ist auch der Eintrag über die Auszahlung von Reisekosten für Pater Hermann in der Abteirechnung 1727/34(21) . Möglicherweise ist dieser Eintrag so zu deuten, dass Hörmann nur mit der Oberaufsicht über die Vermessungsarbeiten betraut war. Letztendlich werden sich die genauen Verhältnisse bei der Urheberschaft des Kartenwerkes nicht mehr ermitteln lassen, da in den Akten der Bestände B 481 und B 481L keine Unterlagen über diese Vermessungsarbeiten erhalten sind, die weitere Aufschlüsse über deren Umfang und den Anteil der genannten Personen geben könnten. Das Ochsenhausener Kartenwerk gehört - zusammen mit der bereits erwähnten Karte der Grenzmarken des Klosters Ochsenhausen (N 26 Nr. 21) - in den Kontext von Kartenwerken oberschwäbischer Klöster, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts entstanden sind. Einige oberschwäbische Klöster hatten sich damals zum Ziel gesetzt, ihr Klosterterritorium komplett zu vermessen und in Kartenwerken oder einzelnen Kartenblättern darzustellen. Diese Kartierungen waren Teil der Aktionen zur Reform der Verwaltung und standen im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Verbesserung der Landwirtschaft, wie der Vereinödung und Vervieröschung. Außerdem kann man in diesen Kartenwerken in gewisser Weise auch Vorläufer der württembergischen Landesvermessung und Katasterkarten des frühen 19. Jahrhunderts sehen. Beispielgebend seien hier die um 1694 bis 1697 entstandene "Ichnographia" von Abt Meinrad Hummel des Klosters Elchingen(22) und die kartographischen Darstellungen in den Lagerbüchern des Klosters Wiblingen(23) genannt. In der Mitte des 18. Jahrhunderts folgten die Flurkarten des Klosters Schussenried(24) und des Klosters Zwiefalten(25) . Bis auf die "Ichnographia" von Meinrad Hummel, die auf das Staatsarchiv Augsburg, das Gemeindearchiv Westerstetten und das Hauptstaatsarchiv Stuttgart verteilt sind, werden all die genannten Kartenwerke komplett im Hauptstaatsarchiv Stuttgart verwahrt. Doch zurück zu dem Kartenwerk des Klosters Ochsenhausen: Dieses verschwand nach seiner Fertigstellung nicht im Archiv, sondern diente der Verwaltung des Klosters als wichtiges Hilfsmittel. Ein beredtes Zeugnis dafür sind die nachträglich mit Bleistift oder schwarzer Tinte vorgenommenen handschriftlichen Eintragungen, v. a. zu Änderungen bei Grenzverläufen und Parzellierungen, die auf fast allen Karten zu finden sind. Diese Nachträge wurden im Laufe des 18. Jahrhunderts oder zu Beginn des 19. Jahrhunderts angebracht. Von besonderer Bedeutung für die Agrargeschichte und die jeweilige Ortsgeschichte sind etwa die Einträge zu den Vereinödungen in Ehrensberg (N 26 Nr. 8), Hummertsried (N 26 Nr. 30) und Mittelbuch (N 26 Nr. 16). Sicher war dieses Kartenwerk Johann Baptist Rindenmoser bekannt. Möglicherweise diente es ihm auch als Vorbild für seine Gemarkungskarten und Forstkarten. Gerade in der Art der Darstellung lassen sich Ähnlichkeiten zwischen dem Kartenwerk und den Karten Rindenmosers nicht leugnen. Es ist auch nicht auszuschließen, dass einige der genannten nachträglichen Eintragungen sogar von Rindenmoser stammen. 3.2 Karten anderer Feldmesser zu Gemarkungen, 1777-[um 1800] Die Unterrubrik 3.2 beinhaltet vier Karten von Hauptmann und Feldmesser Bendel, Leutnant und Feldmesser Johann Baptist Arnold(26) , Johann Baptist Rindenmoser und H. Schoeble, die Gemarkungen oder Teile von Gemarkungen abbilden. Die Karten der Unterrubrik, die alle im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts und in der Zeit um 1800 angefertigt worden sind, wurden alphabetisch nach den Ortsnamen der dargestellten Orte geordnet. Für die Agrargeschichte von Interesse sind die beiden von J. B. Rindenmoser gezeichneten Karten von Erlenmoos (N 26 Nr. 10) und Oberstetten (N 26 Nr. 18), welche die jeweiligen Gemarkungen nach Durchführung der Vervieröschung(27) darstellen. Bei der Vervieröschung wurden die bereits vorhandenen drei Ösche (Zelgen) durch die Anlage eines vierten Ösches, des sogenannten Ergetösches, ergänzt. Die Vervieröschung, bei der ein Teil der Allmende auf die Ösche aufgeteilt wurde, erforderte einen umfangreichen Gütertausch. Die Karten zu den Gemarkungen von Erlenmoos und Oberstetten aus dem Kartenwerk von Wolff aus der Zeit um 1727 haben sich glücklicherweise erhalten(28) , so dass ein Vergleich zwischen dem Zustand der Gemarkungen vor und nach der Vervieröschung möglich ist.

4. Wälder, [2. Hälfte 18. Jahrhundert, um 1800], 1808, 1818 In der Rubrik 4 finden sich Karten von Johann Baptist Rindenmoser und von anderen Feldmessern zu Wäldern. 4.1 Karten von Johann Baptist Rindenmoser zu Wäldern, o. J. [2. Hälfte 18. Jahrhundert] Die Unterrubrik 4.1 beinhaltet Karten des bereits mehrfach erwähnten Johann Baptist Rindenmoser zu Wäldern der Klosterherrschaft Ochsenhausen, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden sind. Alle Forstkarten dieser Unterrubrik haben den Charakter einer Inselkarte. Die Gliederung der Karten innerhalb der Unterrubrik erfolgte ebenso nach dem Alphabet der Orte, auf deren Gemarkungen bzw. in deren Nähe die Wälder liegen. Angesichts der besonderen Sorgfalt bei der Darstellung und der Detailgenauigkeit, aber vor allem wegen des reichhaltigen Bildschmucks ist die Karte des Klosterholzes (jetzt Fürstenwald) bei Ochsenhausen (N 26 Nr. 26) besonders hervorzuheben. 4.2 Karten anderer Feldmesser zu Wäldern, [um 1800], 1808, 1818 In der Unterrubrik 4.2 sind Forstkarten der Feldmesser Johann Baptist Arnold und Johann Baptist Braun zusammengefasst. Die Ordnung der Karten erfolgte - analog zu der vorgenannten Unterrubrik - nach dem Alphabet der Orte, auf deren Gemarkungen bzw. in deren Nähe sich die dargestellten Wälder befinden. In der Unterrubrik sind einzelne Karten enthalten, die mit Sicherheit der Provenienz Herrschaft bzw. Fürstentum Ochsenhausen der Fürsten von Metternich-Winneburg zugewiesen werden können (N 26 Nr. 33 und 50). Bei den übrigen Karten ist eine eindeutige Zuordnung zu einer Provenienz nicht möglich, da die Karten nicht datiert sind. Es ist daher nicht auszuschließen, dass diese nicht datierten Karten ebenso von der Verwaltung des Fürstentums Ochsenhausen der Fürsten von Metternich-Winneburg in Auftrag gegeben wurden.

5. Anhang: Karte des Freiherrlich Schenk Stauffenbergischen Weilers Bebenhaus, o. J. [1741?] Der Grundriss des Weilers Bebenhaus von Johann Caspar Klickh, der sehr wahrscheinlich im Jahre 1741 angefertigt wurde, ist - wie bereits erwähnt - provenienzgerecht in den Bestand N 11 umgeordnet worden. Die Karte stellt die einzelnen Höfe des Weilers und die dazugehörigen Grundstücke dar. Über die Darstellung der Besitzverhältnisse hinaus zeigt sie einige topographische Gegenstände und Details. Unter den Feldmessern, die im vorliegenden Bestand vertreten sind, sei neben dem oben bereits aufgeführten Lieutenant Wolff vor allem Johann Baptist Rindenmoser(29) erwähnt, der "geschworener Feldmesser" ("Geometra juratus") des Klosters Ochsenhausen und Schulmeister und Mesner in Mittelbuch sowie später Schulmeister in Ochsenhausen war. Rindenmoser war maßgeblich bei der Vervieröschung der Gemarkungen in Erlenmoos und Oberstetten und bei Vereinödungen beteiligt. Das Hauptstaatsarchiv verwahrt außer im Bestand N 26 noch zehn Karten von der Hand Rindenmosers im Bestand N 28 (Karten des Prämonstratenserklosters Rot). Einzelne Karten Rindenmosers ließen sich außerdem im Bestand B 486 (Kloster Rot, Büschel 620) und im Bestand N 13 (Forstkarten betreffend Altwürttemberg, Nr. 40) ermitteln. Ein Folioheft über die "Allmend- und Ohmadverteilung bei Einrichtung des Öschs zu Ochsenhausen nach der Vermessung" von Geometer Rindenmoser aus dem Jahre 1783 findet sich im Bestand B 481 L (Büschel 85). Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Bestand B 481 und in anderen Beständen noch unbekanntes Kartenmaterial von der Hand Rindenmosers befindet, da der Bestand B 481 noch nicht detailliert genug erschlossen ist.

III. Verzeichnung des Bestandes: Die Verzeichnung der Karten und Pläne folgt im Wesentlichen den "Richtlinien zur Inventarisierung handgezeichneter Karten und Pläne", die von einem von der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg benannten Ausschuss unter Vorsitz von Professor Ruthardt Oehme 1963/64 aufgestellt wurden und seitdem im Hauptstaatsarchiv Beachtung finden. Auf ein geografisches Stichwort folgen: 1. Titel 2. Zeit und Ort der Entstehung 3. Verfasser, Zeichner und andere an der Entstehung der Karte beteiligte Personen 4. Maßstab, sofern möglich, als moderner Dezimalmaßstab auf- oder abgerundet angegeben. 5. Größe des Kartenbildes: Höhe x Breite 6. Orientierung: die vom Bearbeiter ermittelte Orientierung ist jeweils in eckigen Klammern angegeben. 7. Hinweis auf den Charakter einer Inselkarte 8. Geografische Begrenzung 9. Zeichnungsträger und Erhaltungszustand 10. Entstehungsstufe (sofern keine Ausfertigung) 11. Ausführungstechnik 12. Karteninhalt und Darstellungsweise 13. Provenienz, vorarchivische Signaturen und frühere Archivsignaturen Die in den Karten angegebenen Maßstäbe wurden - soweit möglich - in einen modernen Dezimalmaßstab umgerechnet. Als Grundlage hierfür dienten die in dem Band von Wolfgang von Hippe(30)l angegebenen Längenmaße. In den Fußnoten ist jeweils der für die Umrechnung verwandte Wert noch einmal erwähnt. Die Karten wurden im Jahre 2003 von dem Unterzeichneten erschlossen. Die Bestellsignaturen N 26 Nr. 3, 14, 19, 23, 24 und 35 sind nicht belegt. Die Nummern im Index verweisen auf die Ordnungsnummern. Der Bestand umfasst 47 Kartennummern mit 57 Kartenblättern.

Anmerkungen:

(1) Zur Säkularisation des Klosters siehe auch: Michael Schmid: "Jetzt ist alles stille und verlassen..." Die Säkularisation des Klosters Ochsenhausen. In: Heimatkundliche Blätter für den Kreis Biberach 26. Jg. (2003) Heft 2 S. 56-67.

(2) Über die Grafen von Schaesberg siehe: Genealogisches Handbuch des Adels. Adelslexikon Band XII (Band 125 der Gesamtreihe). Limburg an der Lahn 2001. S. 312-314.

(3) Bezüglich der Verwaltungsgliederung des Klosterterritoriums Ochsenhausen sei v. a. auf Unter Krummstab und Szepter. Ochsenhausen 1803-1993. Reichsabtei, Fürstentum, Gemeinde. S. 16. verwiesen. Über die Grafen von Sinzendorf siehe: Genealogisches Handbuch des Adels. Adelslexikon Band XIII (Band 128 der Gesamtreihe). Limburg an der Lahn 2002. S. 370-372.

(4) Vgl. hierzu Volker Press: Die beiden Fürsten von Ochsenhausen (1803-1825). Franz Georg (1746-1818) und Clemens Wenzeslaus Lothar Metternich (1773-1859). In: Ochsenhausen. Von der Benediktinerabtei zur oberschwäbischen Landstadt. Hg. von Max Herold. Weißenhorn 1994. S. 435-460, v. a. S. 452-458.

(5) Zur Geschichte der Klosterbibliothek vgl. Libri sapientiae - libri vitae. Von nützlichen und erbaulichen Schriften. Schätze der ehemaligen Bibliothek der Benediktiner-Reichsabtei Ochsenhausen. Handschriften, Inkunabeln, Frühdrucke, Bücher vom 9. bis 18. Jahrhundert. Katalog der Ausstellung. Eine Ausstellung der Stadt Ochsenhausen im Bibliothekssaal des Klosters 1993. [Hg. von der Stadt Ochsenhausen]. Ochsenhausen 1993.

(6) Zur Geschichte des Bestandes N 26 und der N-Beständeserie sei auf die Beschreibung des Bestandes N 26 in der Übersicht über die N-Bestände verwiesen: Übersicht über die Bestände des Hauptstaatsarchivs: Sonderbestände. Hg. von der Landesarchivdirektion Baden-Württemberg (Veröffentlichungen der Staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg Bd. 35). S. 189-195, 201. Ein Verzeichnis der Karten, die zusammen mit den Akten ins Staatsarchiv gelangten, findet sich im Repertorium zum Bestand B 481 S. 749 und 750.

(7) Vgl. hierzu das handschriftliche Verzeichnis der Karten des Benediktinerklosters Ochsenhausen im Repertorium zum Bestand H 59 S. [30-33].

(8) Siehe das alte Repertorium zum Bestand N 26 (jetzt im Bestand A 605).

(9) Zur Geschichte des Bestandes und zum Inhalt des Bestandes N 70 siehe die Übersicht über die N-Bestände. A.a.O. S. 202. Vgl. auch das Repertorium zum Bestand N 70.

(10) Vgl. hierzu folgende Einträge in die Hauptrechnungen des Klosters: B 481L Bd. 122 S. [46],

B 481L Bd. 123 S. 198 und 199, B 481L Bd. 125 S. 182 und 183.

(11) Siehe dazu die Markungsbeschreibung B 481 Bd. 35.

(12) Zur "Ichnographia" von Abt Meinrad Hummel siehe: Hanspeter Fischer: Abt Hummels ausgezeichnete Feldmeßkunst: die Westerstetter Flurkarten der Ichnographia des Klosters Elchingen. In: Beiträge zur Landeskunde Jg. 1980 Nr. 5 S. 1-10.

(13) Vgl. hierzu Ruthardt Oehme: Die Geschichte der Kartographie des deutschen Südwestens (Arbeiten zum Historischen Atlas von Südwestdeutschland Bd. 3. Hg. von der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg). Konstanz 1961, v. a. S. 72, 77, 95, 101.

(14) Zur Karte siehe auch Hans Graul: Kartographische und kulturgeographische Randbemerkungen zu der "Karte des Klostergebiets von Ochsenhausen aus der Zeit um 1660". 1983. Typoskript im Bestand J 2 (Ungedruckte Abhandlungen und Materialien zur Landesgeschichte) des Hauptstaatsarchivs. Farbfotos mit Ausschnitten von der Karte finden sich in: Ochsenhausen. A.a.O. S. 146 und 147 (Abb. 47).

(15) Zu Johann Baptist Rindenmoser siehe Hermann Grees: Aus der Geschichte von Mittelbuch. In: Ochsenhausen. A.a.O. S. 651-690, v. a. S. 669-671.

(16) Vgl. Hubert Fink: Erlenmoos. Ein Gang durch seine Geschichte. Hg. von der Gemeinde Erlenmoos. 1979. S. 58 (mit Schwarz-Weiß-Abb. der Karte).

Verzeichnis der im Findbuch erwähnten bzw. abgekürzt zitierten Literatur:

Der Landkreis Biberach. Bearbeitet von der Abt. Landesbeschreibung des Staatsarchivs Sigmaringen. Hg. von der Landesarchivdirektion Baden-Württem-berg in Verbindung mit dem Landkreis Biberach. Band I. Sigmaringen 1987. Band II. Sigmaringen 1990.

Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Königreich Württemberg. Inventar Do-naukreis. Hg. von Eduard Paulus und Eugen Gradmann. Esslingen 1914.

Hubert Fink: Erlenmoos. Ein Gang durch seine Geschichte. Biberach an der Riß 1979.

Genealogisches Handbuch des Adels: Adelslexikon Band XII (Band 125 der Gesamtreihe). Limburg an der Lahn 2001. Adelslexikon Band XIII (Band 128 der Gesamtreihe). Limburg an der Lahn 2002.

Hans Graul: Kartographische und kulturgeographische Randbemerkungen zu der "Karte des Klostergebiets von Ochsenhausen aus der Zeit um 1660" (N 26 Nr. 21). 1983. Typoskript im Bestand J 2 Büschel 666 des Hauptstaatsarchivs (abgekürzt: Graul).

Hermann Grees: Die "Vervieröschung" im Gebiet des Klosters Ochsenhausen (Oberschwaben) - Ansätze zur Modernisierung der Landwirtschaft im ausge-henden 18. Jahrhundert. In: Beiträge zur Landeskunde Süddeutschlands. Festschrift für Christoph Borcherdt. Hg. von K. Kulinat und H. Pachner (Stutt-garter Geographische Studien Bd. 110). 1989. S. 301-327 (abgekürzt: Grees: Vervieröschung).

Hermann Grees: Sozialstruktur, Agrarreform, Vereinödung in Oberschwaben. Beispiele aus dem Gebiet des Klosters Ochsenhausen. In: Räumliche Struk-turen im Wandel. Festschrift für Wolf-Dieter Sick. Teil A Beiträge zur Landes-kunde Mitteleuropas. Hg. von Bernhard Mohr, Konrad Sonntag und Jörg Stadel-bauer. Alemannisches Jahrbuch 1989/90. S. 55-81 (abgekürzt: Grees: Sozial-struktur, Agrarreform, Vereinödung).

Hermann Grees: Siedlung und Sozialstruktur im Gebiet des Klosters Ochsen-hausen bis zum Ende der Klosterzeit (1803). In: Ochsenhausen. Von der Be-nediktinerabtei zur oberschwäbischen Landstadt. Hg. von Max Herold. Weißenhorn 1994. S. 139-214 (abgekürzt: Grees: Siedlung und Sozialstruktur).

Hermann Grees: Aus der Geschichte des Kloster- und Marktfleckens Ochsen-hausen in der Klosterzeit: In: Ochsenhausen. Von der Benediktinerabtei zur oberschwäbischen Landstadt. Hg. von Max Herold. Weißenhorn 1994. S. 461-514 (abgekürzt: Grees: Geschichte des Kloster- und Marktfleckens Ochsenhausen).

Hermann Grees: Aus der Geschichte von Mittelbuch. In. Ochsenhausen. Von der Benediktinerabtei zur oberschwäbischen Landstadt. Hg. von Max Herold. Weißenhorn 1994. S. 651-690 (abgekürzt: Grees: Mittelbuch).

Hermann Grees: Spuren abgegangener Burgen in Quellen des Klosters Ochsenhausen. In: Aus südwestdeutscher Geschichte. Festschrift für Hans-Martin Maurer. Hg. von Wolfgang Schmierer, Günter Cordes, Rudolf Kieß und Gerhard Taddey. Stuttgart 1994. S. 139-150 (abgekürzt: Grees: Spuren abgegangener Burgen).

Hermann Grees: Die geschlossene Vererbung des landwirtschaftlichen Grundbesitzes am Beispiel der Grundherrschaft des Klosters Ochsenhausen. In: Ulm und Oberschwaben. Zeitschrift für Geschichte und Kunst 51 (2000)

S. 84-109 (abgekürzt: Grees: Die geschlossene Vererbung).

Wolfgang von Hippel: Maß und Gewicht im Gebiet des Königreichs Württem-berg und der Fürstentümer Hohenzollern am Ende des 18. Jahrhunderts (Ver-öffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg Reihe B Bd. 145). Stuttgart 2000 S. 137f. (abgekürzt: Hippel: Maß und Gewicht).

Libri sapientiae - libri vitae. Von nützlichen und erbaulichen Schriften. Schätze der ehemaligen Bibliothek der Benediktiner-Reichsabtei Ochsenhausen. Handschriften, Inkunabeln, Frühdrucke, Bücher vom 9. bis 18. Jahrhundert. Katalog der Ausstellung. Eine Ausstellung der Stadt Ochsenhausen im Bibliothekssaal des Klosters 1993. [Hg. von der Stadt Ochsenhausen]. Ochsenhausen 1993.

- Reference number of holding

-

Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, N 26

- Extent

-

47 Kartennummern mit 57 Kartenblättern

- Context

-

Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Archivtektonik) >> Karten, Pläne und Zeichnungen >> Handschriftliche Karten >> Neuwürttemberg (bis 1806)

- Related materials

-

Hans Graul: Kartographische und kulturgeographische Randbemerkungen zu der Karte des Klostergebietes von Ochsenhausen aus der Zeit um 1660 (N 26 Nr. 21), 1983, Typoskript im Hauptstaatsarchiv: Bestand J 2 Bü 666;

Hermann Grees: Die "Vervieröschung" im Gebiet des Klosters Ochsenhausen (Oberschwaben) - Ansätze zur Modernisierung der Landwirtschaft im ausgehenden 18. Jahrhundert. In: Beiträge zur Landeskunde Süddeutschlands. Festschrift für Christoph Borcherdt. Hg. von K. Kulinat und H. Pachner (Stuttgarter Geographische Studien Bd. 110). 1989. S. 301-327;

Hermann Grees: Siedlung und Sozialstruktur im Gebiet des Klosters Ochsenhausen bis zum Ende der Klosterzeit (1803). In: Ochsenhausen. Von der Benediktinerabtei zur oberschwäbischen Landstadt. Hg. von Max Herold. Weißenhorn 1994. S. 139-214;

Hermann Grees: Aus der Geschichte des Kloster- und Marktfleckens in der Klosterzeit. In: Ochsenhausen. Von der Benediktinerabtei zur oberschwäbischen Landstadt. A.a.O. S. 461-514;

Hermann Grees: Aus der Geschichte von Mittelbuch. In: Ochsenhausen. Von der Benediktinerabtei zur oberschwäbischen Landstadt. A.a.O. S. 651-690.

- Date of creation of holding

-

1660, 1726-1729, 1741, 1771-1818, o. J. test

- Other object pages

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Rights

-

Es gelten die Nutzungsbedingungen des Landesarchivs Baden-Württemberg.

- Last update

-

20.01.2023, 3:09 PM CET

Data provider

Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Bestand

Time of origin

- 1660, 1726-1729, 1741, 1771-1818, o. J. test