Grafik

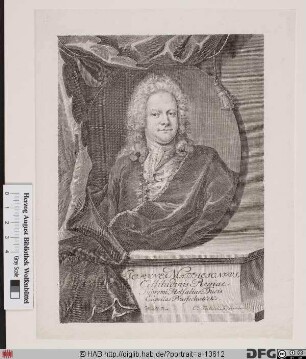

Johann Mattheson

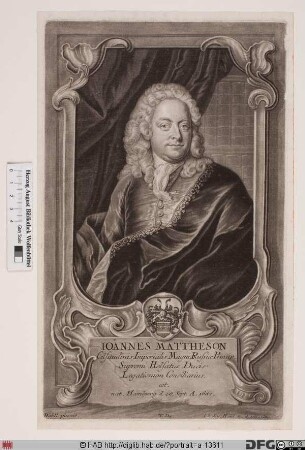

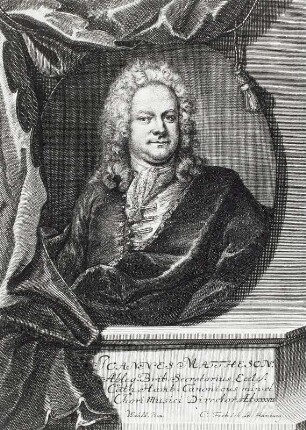

Die Aufnahme Johann Matthesons (1681-1764) in Jacob Bruckers und Johann Jacob Haids Bildersal ist in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: Zum einen handelt es sich überhaupt um den ersten Musiker, der in dieser Publikation unter die „ - durch Gelahrtheit berühmte[n] Schrifftsteller“ eingereiht wird. Zum anderen ist Mattheson nicht zuletzt dafür bekannt, dass er selbst (wenngleich ohne Bildnisse) ein bedeutendes biografisches Sammelwerk publiziert hat: die „Grundlage einer Ehren-Pforte. Woran der Tüchtigsten Capellmeister, Componisten, Musikgelehrten, Tonkünstler etc. Leben, - Wercke, Verdienste etc. erscheinen sollen“ (Hamburg 1740). - Dementsprechend rechtfertigt Haid die späte Aufnahme Matthesons damit, „dass dieser gelehrte Mann in seiner musikalischen Ehrenpforte schon alles zum voraus gesagt habe / was man sagen könnte zu einer Zeit / in der zwar eine beträchtliche Zahl grosser Tonkünstler anzutreffen ist / da aber vielleicht so viele nicht ausgemacht werden können / welche unter die berühmten und gelehrten Schriftsteller unserer Zeit eigentlich gehören.“ In Matthesons musikbiografischem Pionierwerk findet man die damals als wirklich bedeutend angesehenen Komponisten: etwa Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel, Reinhard Kaiser sowie – Johann Mattheson. Dieser hatte seine Karriere noch vor dem Stimmbruch als Komponist und Opernsänger in Hamburg - begonnen, wo er Händel in einem Duell beinahe getötet hätte. - Exiistenziell war er seit 1706 durch eine Hauslehrerstelle - bei John Wich, dem englischen Gesandten des niedersächsischen Reichskreises, abgesichert. 1706 stieg Mattheson zum Gesandtschaftssekretär auf. Neben seiner Diplomatentätigkeit wurde er als Komponist, vor allem aber als Verfasser zahlreicher Schriften – nicht nur musikalischen - Inhalts – bekannt. Erst letzteres qualifizierte ihn für die Aufnahme in Bruckers Bildersal. Dementsprechend zeigt ihn Haids Schabkunstblatt als Gelehrten mit der für diese Publikation beinahe schon obligatorischen Bücherwand, die rec - hts hinter dem halb aufgezogenen Vorhang sichtbar wird. Jedes Attribut, das den Porträtierten als Musiker ausweisen könnte, fehlt. Für die spätere Rezeption Matthesons erscheint diese Inszenierung geradezu richtungsweisend, denn tatsächlich stand lange Zeit vor allem dessen musikschriftstellerisches Werk im Fokus. Eine Vorstellung von seinen Qualitäten als Komponist entwickelt sich erst, seitdem sein kriegsbedingt verschollen geglaubter Nachlass wieder nach Hamburg zurückgekehrt ist. -

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

D 2004

- Maße

-

Höhe: 345 mm (Blattmaß)

Breite: 222 mm (Blattmaß)

- Material/Technik

-

Papier; Mezzotinto

- Inschrift/Beschriftung

-

Aufschrift: IOANNES MATTHESON Celsitudinis Imperialis Magni Russiae Princip. Supremi Holsatiae Ducis Legationum Consiliarius. cet. nat. Hamburg d. 28. Sept. A. 1681. (recto unten)

Aufschrift: Wahll pinxit. (recto unten links)

Aufschrift: Ioh. Iac. Haid Sc. et exc. Aug. Vind (recto unten rechts)

Aufschrift: V. Dec. (recto unten )

Marke: Gött.Bibl.Stempel (recto unten rechts)

- Verwandtes Objekt und Literatur

- Klassifikation

-

Reproduktionen/Druckerzeugnisse (Hessische Systematik)

Schabkunst (Oberbegriffsdatei)

- Bezug (was)

-

Wappenschild, heraldisches Symbol

- Bezug (wer)

- Ereignis

-

Entstehung

- (wann)

-

Lebensdaten des Stechers

- Ereignis

-

Herstellung

- Letzte Aktualisierung

-

24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik

Beteiligte

Entstanden

- Lebensdaten des Stechers