Grafik

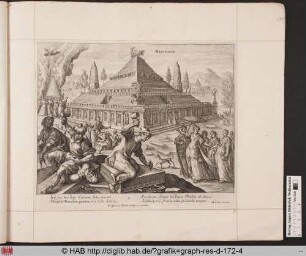

Mausoleum von Halikarnass Aus: Die Sieben Weltwunder

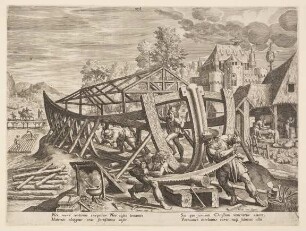

Das Mausoleum von Halikarnass in Kleinasien, der Grabbau für den persischen Satrapen Maussolos von Karien, ist als dreistufige Pyramide auf einem mit Halbsäulen und Nischen gegliederten Sockel wiedergegeben. Die Wandnischen, in denen Skulpturen stehen, sind alternierend mit einem Rundbogen und waagerecht mit einem Sturz geschlossen. Eine Balustrade umgibt den Sockel und die erste Stufe der Pyramide. Die Ecken des Sockels schmücken Skulpturen. Über zwei sich gegenüberliegenden Ecken der ersten Stufe erheben sich turmartige Gebilde, die von einem an einen Obelisken erinnernden, stark gestelzten runden Helm überdeckt sind. - Im Vordergrund des Bildes sind die vier Bildhauer Bryaxis, Thimotheos, Skopas und Leochares, bei ihrer Arbeit zu sehen, die je eine Seite des Baues mit Skulpturen versahen. Plinius d. Ä. nennt sie in seiner Naturgeschichte. Hinter ihnen stehen diskutierend die von Vitruv erwähnten Architekten des Bauwerkes, Pytheos und Sartyros. Pytheos schuf auch die Quadriga mit Maussolos und seiner Ehefrau Artemisia auf der Spitze der Pyramide. Von rechts nähert sich die Bauherrin des Grabdenkmals, Königin Artemisia, mit ihrem Gefolge. Ihr voraus geht ein Hund, Sinnbild ihrer ehelichen Treue. Artemisia hält den Kelch in ihrer Linken, aus dem sie mit der Asche des Toten vermischten Wein trinken wird, um so selbst zum Grabmal ihres Gemahls zu werden. Am linken Bildrand ist die Verbrennung des Leichnams von Maussolos wiedergegeben. Ein Adler steigt aus den Flammen empor, er zeigt den Aufstieg des Toten zu den Gestirnen an, seine Vergöttlichung. Marten de Vos gestaltete die Szene nach der Schilderung des Cassios Dio von der Leichenverbrennung des römischen Kaisers Pertinax, die Septimius Severus pompös inszenierte, um seine Nachfolge zu legitimieren. - Das Mausoleum von Halikarnass in Kleinasien gilt seit der Antike als eines der sieben Weltwunder. Es wurde dem 353/52 v. Chr. gestorbenen König Maussolos von Artemisia, seiner Schwester, mit der er nach karischem Brauch vermählt war, errichtet. Über einem hohen Sockel erhob sich ein Dipteros von 9 x 11 Säulen mit einer von einer Quadriga gekrönten Stufenpyramide als Dach. In der antiken Literatur wurde es wegen seiner Größe und seines Prunks vielfach erwähnt, es erregte Bewunderung und auch Spott. Am ausführlichsten hat Plinius den Bau beschrieben. Er wurde zum Vorbild für zahlreiche Grabmäler der Antike und zum Synonym für Grabbauten. Das Mausoleum von Halikarnass wurde im Mittelalter vermutlich durch ein Erdbeben zerstört, die Reste wurden im 15. Jahrhundert in die Johanniterburg Bodrum verbaut. - Bis auf die ägyptischen Pyramiden waren im 16. Jahrhundert alle Weltwunder zerstört. Die Kenntnis von den Weltwundern stützte sich auf Berichte und Beschreibungen aus der Antike. Auch die Pyramiden kannte kaum ein Europäer aus eigener Anschauung. Seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts, als das Interesse an der Antike neu erwachte, gab es vielfältige Versuche sich von den antiken Weltwundern an Hand der Schriftquellen ein Bild zu machen. Das Mausoleum wurde unter anderen Cesare Cesariano und Antonio da Sangallo d. J rekonstruiert. - Die Darstellung des Mausoleums ist das fünfte Blatt einer Folge von sieben Stichen mit Abbildungen der Sieben Weltwunder, die Crispijn de Passe I 1614 mit einem Titelblatt unter dem Titel "Traiecti Batavorum" herausgab. Die Stiche wurden von ihm selbst, seiner Tochter Magdalena und seinen Söhnen Simon und Crispijn angefertigt. Die erste bildliche Darstellung aller sieben Weltwunder war eine Serie von Stichen, die Philips Galle 1572 nach Zeichnungen Marten van Heemskercks anfertigte, ergänzt um ein achtes Weltwunder, das Kolosseum in Rom. Die Stichserie hatte eine zahlreiche Nachfolge und prägte die Vorstellung von den Weltwundern bis in das 18. Jahrhundert. Marten de Vos folgt Heemskercks Darstellungen recht genau, jedoch teilweise mit seitenverkehrter Wiedergabe, lediglich beim Dianatempel in Ephesus weicht er vom Bautyp des Vorbildes ab. Ansonsten sind vor allem die Staffagefiguren und –szenen von de Vos variiert und vermehrt, beim Mausoleum um die Verbrennung. -

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

D 4698

- Maße

-

Höhe: 219 mm (Blattmaß)

Breite: 263 mm (Blattmaß)

- Material/Technik

-

Papier; Kupferstich

- Inschrift/Beschriftung

-

Aufschrift: Ipsa suo bustum ... edax miracula tempus. (Bildunterschrift)

Aufschrift: MAUSOLEUM (Bildinschrift)

Marke: Göttinger Bibliotheksstempel

- Verwandtes Objekt und Literatur

-

Beschrieben in: „Gott & die Welt : niederländische Graphik des 16. Jahrhunderts aus der Kunstsammlung der Universität Göttingen ; [Carsten-Peter Warncke zum 60. Geburtstag] ; [Kunstsammlung der Universität Göttingen, 10. Juni bis 8. Juli 2007, Emslandmuseum Schloß Clemenswerth, 2. September bis 31. Oktober 2007, Ostfriesisches Landesmuseum Emden, 17. Februar bis 30. März 2008]“. Cuvillier, Göttingen, 2007. (Kat. Nr. 32)

Literatur in Zusammenhang: F. Hollstein, „Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts Ca. 1450 - 1700“. Hertzberger [u.a.], Amsterdam [u.a.], 1949. (Hollstein Dutch and Flemish XVI.28.76)

- Klassifikation

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Bezug (was)

-

Sieben Weltwunder

Mausoleum

Antike

das Mausoleum von Halikarnassus (Weltwunder)

- Ereignis

-

Entstehung

- (wann)

-

1614 (Datierung nach: http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/de/detail-view)

- Ereignis

-

Herstellung

- Ereignis

-

Veröffentlichung

- Förderung

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Letzte Aktualisierung

-

24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik

Beteiligte

Entstanden

- 1614 (Datierung nach: http://www.virtuelles-kupferstichkabinett.de/de/detail-view)