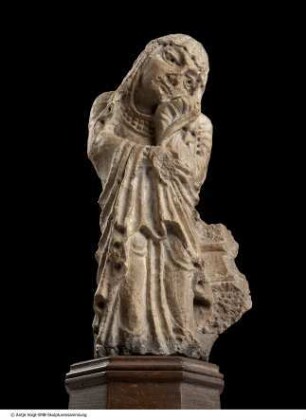

Figur

Klagende Maria

Die Figur einer Trauernden steht leicht nach vorn gebeugt und scheint in einer Bewegung nach rechts innezuhalten. Ihr deutlich nach rechts außen orientiertes linkes Knie zeichnet sich unter dem Gewand ab, und auch die abgebrochene linke Fußspitze wies ehemals in diese Richtung, während das rechte Bein vollständig verdeckt wird. Diese angedeutete Bewegung ist von großer Bedeutung, will sie doch nicht recht zu der bislang geltenden Identifizierung als Maria aus einer Kreuzigungsgruppe passen. Auch ein Blick auf die nur sehr reduziert ausgearbeiteten Profilansichten, vor allem von rechts, lässt an einer relativ freien Aufstellung der Figur unter einem Kreuz zweifeln. Wahrscheinlicher ist, dass diese zu einem mehrteiligen Ensemble trauernder Frauen einer Kreuztragung oder Beweinungsszene gehörte und, jedenfalls auf der rechten Seite, von anderen Trauernden flankiert wurde. Es wird sich auch wohl nicht um die Muttergottes handeln, sondern eher um eine ihrer Begleiterinnen, wofür auch andere Indizien sprechen. Wenig spezifisch ist zunächst die Kleidung: Über einem Kleid, das an der Brust und in den unteren Partien sichtbar wird, trägt die Trauernde einen weiten Mantel, den sie rafft und mit beiden Armen an den Körper drückt, sodass sich über dem rechten Bein ein steil getreppter Saumverlauf ergibt, auf der anderen Seite hingegen der Mantel seitlich des dynamischen linken Knies glatt nach hinten läuft. Geht man von einer ursprünglichen farbigen Differenzierung von Kleid und Mantel aus, war die durch das Knie angedeutete Bewegung noch stärker betont. Unter dem Mantel liegen noch Schleier und Gebende aus geknittert wirkendem Stoff, die die Trauernde als verheiratete Frau kennzeichnen. Der vorn bestoßene Schleier fiel einst stärker in die Stirn und verschattete das Gesicht weiter als heute. Dieses ist in auffallend starkem Maße von Trauer und Schmerz gezeichnet, was bei Marien unter dem Kreuz im 15. Jahrhundert durchaus vorkam, doch in dieser expressiv-überzeichneten und geradezu entstellenden Weise nur selten: Sehr scharf zeichnen sich die Nasolabialfalten ab, die Mundwinkel weisen unnatürlich stark nach unten, die stark gesenkten Augen wirken verschoben und eingedrückt unter den wulstig gerunzelten Brauen. Wie schmerzhaft zusammengepresst schließlich erscheinen auch die gerungenen Hände. Es ist anzunehmen, dass eine derart heftige Charakterisierung inneren Schmerzes nicht alleine stand, sondern als Hintergrund bzw. Kontrastfolie für eine eher gefasste Trauerhaltung der Muttergottes diente. (Auszug aus: Tobias Kunz, Bildwerke nördlich der Alpen und im Alpenraum 1380 bis 1440. Kritischer Bestandskatalog der Berliner Skulpturensammlung, Petersberg, Michael Imhof Verlag 2019)

- Standort

-

Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin

- Sammlung

-

Skulpturensammlung (SKS)

- Inventarnummer

-

368

- Maße

-

Höhe x Breite x Tiefe: 72,5 x 29,5 x 18,5 cm

- Material/Technik

-

Gebrannter Ton

- Klassifikation

-

Figur (Sachgruppe)

- Ereignis

-

Eigentumswechsel

- (Beschreibung)

-

Übernommen aus der Königlich Preußischen Kunstkammer, für die die Figur 1855 erworben worden war. Woher die Angabe „aus Nördlingen“ stammt, ob sie sich auf einen Kunsthändler oder den letzten Aufstellungsort bezieht, ist unklar. Eine ursprüngliche Herkunft aus Nördlingen, aus stilistischen Gründen keineswegs ausgeschlossen, würde gut zum enormen Umfang von Baukampagnen und Kunstproduktion in der Stadt im zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts passen: Sowohl die Karmeliten- als auch die Franziskanerkirche wurden 1422 geweiht und anschließend ausgestattet, 1429 der Bau der großen Hauptpfarrkirche St. Georg begonnen, und auch das wohlhabende Heilig-Geist-Spital (Bau 13. Jh.) kommt als Aufstellungsort durchaus infrage.

- Ereignis

-

Herstellung

- (wo)

-

Schwaben

- (wann)

-

um 1440

- Rechteinformation

-

Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin

- Letzte Aktualisierung

-

09.04.2025, 10:14 MESZ

Datenpartner

Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Figur

Entstanden

- um 1440