Grafik

Ruben

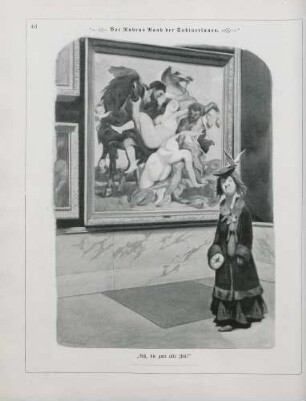

Das brodelnde Wasser und der wilde Eber sind die zwei Hauptattribute Rubens, die im vorliegenden Kupferstich auf die sexuelle Zügellosigkeit der alttestamentarischen Figur verweisen. Ruben, einer der Söhne Jakobs, die in Gen 37 aus Neid ihren Bruder Josef an einen Sklavenhändler verkaufen, wird hier wegen eines anderen Vergehens thematisiert: Ruben hatte Bilha, die Konkubine seines Vaters Jakob, noch dazu im väterlichen Bett, ‚verführt‘. - Die Kupferstichserie der sogenannten Patriarchen Maarten van Heemskercks (1498–1574) stellt nicht die drei Erzväter des Alten Testaments, Abraham, Isaak und Jakob dar, sondern die ebenfalls als Patriarchen bekannten zwölf Söhne Jakobs, Gründerväter der Zwölf Stämme Israels: vom ältesten, Ruben, über Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aschar, Issachar, Sebulon, Josef, bis hin zum jüngsten, Benjamin. Ilja M. Veldman und Henk J. De Jonge haben gezeigt, dass Van Heemskerck für seine Dastellung gleichermaßen auf das Alte Testament wie auch auf die Testamente der Patriarchen zurückgegriffen hat. Diese Schrift, welche seit dem 13. Jahrhundert in Westeuropa Verbreitung fand, erfreute sich gerade im 16. Jahrhundert großer Beliebtheit. In den zwölf Testamenten reflektiert je einer der Brüder auf dem Sterbebett über sein Leben und erteilt seinen Nachfahren, seinem Stamm, moralische Ratschläge. Dabei thematisiert jede Lebensgeschichte mindestens eine moralische Verfehlung. Dementsprechend nimmt jeder der zwölf Stiche gleichen Formats einen der zwölf Söhne Jakobs, dessen Geschichte und Charakterisierung in den Blick. Das Ungewöhnliche der vermeintlich alttestamentarischen Schrift ist, dass sie als Lehrbuch ex negativo funktioniert und die moralischen Verfehlungen – anders als bei bekannten Personifikationen moralischen Verfalls, wie der Hure Babylon oder der Todsünden – von Männern begangen werden. - Van Heemskerck ordnet jedem der in der Geschichte der Brüder thematisierten Laster allegorisch ein Tier sowie eine Figur der griechisch-antiken Mythologie zu. Landschaft sowie darin befindliche antike Ruinen und Statuenfragmente verdeutlichen in Gestaltung und Programm weitere Aspekte der Hauptfigur. Darin ähnelt die Serie Joos Lambrechts (um 1491–um 1556) wenige Jahre später entstandenen Illustrationen der Zwölf Patriarchen (Abb. 1). - Das vorliegende Blatt ist Ruben gewidmet, dem Erstgeborenen Jakobs. Bezeichnenderweise nimmt er in der Serie die zweite Stelle ein: Als Strafe für sein Vergehen hat Jakob ihm sein Geburtsrecht aberkannt. Im Testament der Patriarchen steht Ruben für die Unkeuschheit oder Wollust. Van Heemskerck zeigt Ruben im rechten Vordergrund auf einem Eber sitzend in elaborierter Pose: Das linke Bein ist angewinkelt, mit der Rechten stützt er sich auf dem Tier ab, das rechte Bein ruht auf einem Fragment einer antiken Statue. Mit der ausgestreckten linken Hand weist er auf die Figuren von Venus und Cupido, die Verursacher seines Fehltritts. Beide befinden sich auf einer Plinthe im Mittelgrund: Der androgyne, muskulöse Oberkörper der Venus ist unverhüllt, nur über ihre Beine ist ein Tuch drapiert. Sie stützt sich mit der Rechten auf einer antiken Amphore auf, die auf einer Treppe neben ihr liegt und aus der sich Wasser in ein darunter befindliches, übervolles Bassin und weiter in einen kleinen Bach ergießt. Das Becken erinnert an einen antiken Sarkophag und ist am Rand mit einem Relief eines liegenden Liebespaares gestaltet, das Ruben und die Konkubine Bilah im Akt darstellt. Das Thema der Wollust wird kommentiert von zerstörten oder fragmentierten antiken Objekten im ganzen Bild. Sie rahmen und markieren das Dargestellte einerseits als Szene der Antike, andererseits markiert die Zerstörung hier auch den moralischen Verfalls Rubens. Darüberhinaus bilden antike Werke auch das Grundgerüst der Figuren: So werden die merkwürdig anmutende Haltung der androgynen Venus oder die komplizierte Pose Rubens erst dadurch erklärbar, dass für beide Figuren der Torso von Belvedere den formalen und inhaltlichen Ausgangspunkt bildet (Abb. 2). Dies ist ein Konzept, das Van Heemskerck anscheinend der gesamten Patriarchen-Serie zugrunde gelegt hat: ob im ersten Blatt als sitzender Jehu in Vorderansicht, im sechsten Blatt als auf dem Boden lagernder Issachar in der Seitenansicht oder im neunten Blatt als hockender Aser in Rückenansicht. Wie auch andere Künstler vor ihm entwickelt Van Heemskerck eine Bandbreite an Möglichkeiten, wie der Torso ergänzt und kontextualisiert werden kann. Sein künstlerisches Vermögen und seine Fähigkeit zur Inventio demonstriert er an der schier unendlichen Variation der vorbildlichen antiken Plastik. Darüberhinaus trägt die zeitgenössische Interpretation des Torso als Herkules inhaltlich zur Serie bei: Als Tugendvorbild verstärkt die Gestalt des Herkules den moralisierenden Charakter der Kupferstiche, die Zwölfzahl der Blätter koinzidiert dabei mit den zwölf Taten. Neben Venus steht Cupido breitbeinig mit dem Köcher in der linken Hand. Ihm sind die Augen verbunden und er uriniert im hohen Bogen neben das Bassin. Außer den in Stein gemeißelten und abgekupferten antiken Objekten, die implizit oder explizit das Vergehen Rubens anklagen, sind es Wasser und Tier, welche die Verfehlungen des Patriarchen ausdrücken. Der Eber, gelegentliches Attribut der Luxuria, symbolisiert Rubens Unreinheit und Lust, der pinkelnde Putto verweist als Puer mingens doppeldeutig auf seine Männlichkeit und den Sexualakt, der – wie auch die urinierte Flüssigkeit – im hohen Bogen danebengegangen ist. Neben der sozialen Praxis ist auch im zeitgeschichtlichen Wortgebrauch wie in der bildlichen Darstellung der Akt des aufrecht Pinkelns als Zeichen von Männlichkeit und Potenz zu lesen, der gesteigert wird durch das Wissen über die Entstehung und Zusammensetzungen von Körperflüssigkeiten, bei denen die Grenzen zwischen Wasser, Ejakulat und Urin verschwimmen. Das vieldeutig zu verstehende Wasser harmoniert mit Jakobs Beschreibung von Ruben in der Genesis und steht hier wie auch dort für ungezügelte Männlichkeit und Potenz: „Ruben, mein Erster, du meine Stärke, meiner Zeugungskraft Erstling, übermütig an Stolz, übermütig an Kraft, brodelnd wie Wasser.“ Das Bild des Mannes ist also durch das Naturelement Wasser in seinem Sexualtrieb gekennzeichnet. Was sonst als Bestärkung von Potenz zu deuten wäre, ist im Kontext der Testamente der Patriarchen eindeutig negativ zu lesen. Dass die Frau, Bilah, im Text als – passive – Verführerin ursächlich für die Entgleisung des Mannes ist, spielt in Van Heemskercks Kupferstich keine Rolle. Noch dazu sind beide Figuren in Haltung und Positionierung symmetrisch angelegt: In der identischen Entwurfsgrundlage im Torso von Belvedere ließe sich Venus damit viel besser als Spiegelung der Ruben’schen Lustvorstellungen verstehen, denen sich der Mann ergeben hat, anstatt ihnen zu entsagen.

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

D 5160

- Maße

-

Höhe: 210 mm

Breite: 272 mm

- Material/Technik

-

Papier; Kupferstich

- Inschrift/Beschriftung

-

Marke: Göttinger Bibliotheksstempel

- Verwandtes Objekt und Literatur

- Klassifikation

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Spätrenaissance (Kuniweb - Stil / Epoche)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Bezug (was)

-

Ruben (nicht im biblischen Kontext)

Wollust, Luxuria (Ripa: Lussuria): Personifikation einer der sieben Todsünden

- Ereignis

-

Entstehung

- (wer)

-

Heemskerk, Maarten van (Vorbild / IdeengeberIn)

- (wann)

-

1550

- Ereignis

-

Herstellung

- (wer)

- Förderung

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Letzte Aktualisierung

- 24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik

Beteiligte

- Heemskerk, Maarten van (Vorbild / IdeengeberIn)

- Coornhert, Dirk Volkertszoon (StecherIn)

Entstanden

- 1550