Bestand

Kernforschungszentrum Karlsruhe: Kompakte Natriumgekühlte Kernenergieanlage (KNK) (Bestand)

Überlieferungsgeschichte: Bei

der Kompakten Natriumgekühlten Kernenergieanlage handelt es sich um

einen Versuchsreaktor, der auf dem Gelände des Forschungszentrums

in Karlsruhe zunächst als thermischer Reaktor konzipiert worden

war. Der vorliegende Bestand enthält die Projektakten der Kompakten

Natrimgekühlten Kernenergieanlage (KNK), die in einem Raum des

KNK-Gebäudes vom ehemaligen Projektleiter Willy Marth

zusammengetragen worden waren. Ein Teil des Bestandes besteht

sowohl aus Handakten von W. Marth, als auch aus einer privat

zusammengestellten Materialsammlung zum European Fast Reactor (EFR)

und zugehörigen Konferenzunterlagen, die im Findmittel als

Sonderbestand Marth ausgewiesen sind. Durch den Wechsel von W.

Marth am 1. Oktober 1989 zum EFR-Projekt, fanden zusätzlich

EFR-Akten Eingang in diesen Bestand. Durch Hans-Jürgen Goebelbecker

wurde der Wunsch nach einer raschen Bewertung und Übernahme der

Akten an das Landesarchiv Baden-Württemberg-Generallandesarchiv

Karlsruhe (GLA). herangetreten. Ende September 2012 erfolgte die

Einlieferung in das GLA. Bei der Kompakten Natriumgekühlten

Kernenergieanlage handelt es sich um einen Versuchsreaktor, der auf

dem Gelände des Forschungszentrums in Karlsruhe zunächst als

thermischer Reaktor konzipiert worden war. Die Geschichte der

Versuchsanlage lässt sich grob in fünf Phasen einteilen (Anm. 1).

In den Jahren 1957-1974 wurde die Planung, Konzeption und

Errichtung der Anlage erarbeitet. In diese erste Phase fällt auch

die Einbindung in das Projekt Schneller Brüter (PSB). Der von der

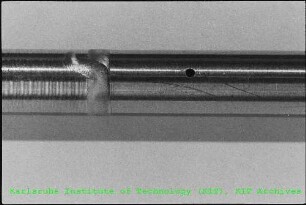

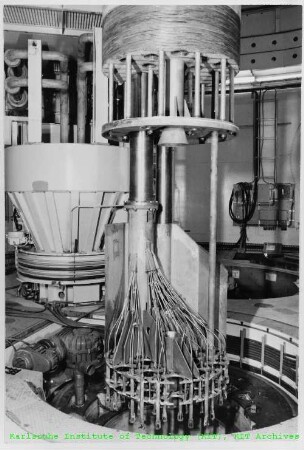

Firma Interatom seit 1960 entworfene KNK-Reaktor mit einer

geplanten Leistung von 20 MWe wurde von Anfang an als bedeutsam für

das PSB angesehen, "da an ihm die Natriumtechnologie als eine der

wichtigsten Kühlmöglichkeiten für einen schnellen Brüter unter

vollen Arbeitsbedingungen, erprobt werden und ein Corekonzept

realisiert werden könnte, das bereits verschiedene nicht nukleare

Züge künftiger schneller Reaktoren in sich trägt" (Anm. 2). Ab 1964

erwog man, die Anlage nach einer gewissen Betriebszeit auch zur

Brennelementerprobung für das PSB zu nutzen, indem unter anderem

zahlreiche Bestrahlungsversuche durchgeführt wurden. Hierbei wurde

neben Mischoxid auch Karbidbrennstoff eingesetzt. Nach der

Erteilung des Lieferauftrages für die Anlage 1966, wurde diese Ende

1969 fertig gestellt. Anschließend begann die Inbetriebnahmephase,

die mit dem erstmaligen Hochfahren der Anlage auf 100 % Leistung

1974 abgeschlossen wurde. Im Jahr 1973 übernahm die

Kernkraftwerk-Betriebsgesellschaft mbH (KBG), eine

Tochtergesellschaft des Energieversorgers Badenwerk AG, die

Verantwortung für die Betriebsführung. Im September 1974 kam es zur

Abschaltung der KNK, um die Anlage auf die geplante Umrüstung

vorzubereiten. Die zweite Phase (1968-1977) markiert den Umbau der

nun KNK I benannten Anlage zur KNK II, um ihre Betriebsbedingungen

durch die Umrüstung mit einem schnellen Kern den Anforderungen des

PSB anzunähern. Bei der Brüterentwicklung war man zunehmend auf die

Nutzung von Versuchsreaktoren angewiesen, um diese als Testbett für

die Brennelemententwicklung und -erprobung einsetzen zu können. Die

KNK II-Durchführbarkeitsstudie wurde seitens der Projektleitung

sehr begrüßt, sah man doch den Einsatz eines schnellen Cores in der

KNK als eine wesentliche Voraussetzung bei der Entwicklung von

Brutreaktoren an. Bereits in dieser frühen Umrüstungsphase waren

die Anforderungen an die Sicherheit der Anlage und die Auflagen der

genehmigenden Behörden erheblich gestiegen. So wurde u.a. der Umbau

von KNK I auf KNK II seitens der Genehmigungsbehörden wie der Bau

einer Neuanlage gehandhabt. Daraus ergaben sich massive

Zeitverzögerungen für den regulären Betrieb der Anlage. Im Juni

1974 konnte mit der Firma Interatom der KNK II-Liefervertrag

abgeschlossen werden. Die Brennelemente wurden durch die Fa. Alkem

und die Reaktor Brennelement Union GmbH (RBU) hergestellt. Der

nukleare Betrieb mit dem Erstkern KNK II (KNK II/1) stellt die

dritte Phase des Projektes von 1977-1983 dar. Am 3. März 1979

erreicht die Anlage zum ersten Mal Volllast und wurde am 6.

November 1980 von der Firma Interatom an das Kernforschungszentrum

Karlsruhe (KfK) übergeben, die wiederum erneut die KBG mit der

Überwachung und Regelung des Betriebs beauftragte. Nach Erreichen

der Volllast wurde die KNK II mit Teillast und Schieflast gefahren,

und erzielte wichtige Erkenntnisse zur Lokalisierung defekter

Brennelemente. Mit diesen defekten Elementen wurde ein breit

angelegtes Versuchsprogramm durchgeführt und einzelne Elemente im

Anschluss in der Pilotanlage Millitonne (MILLI) der

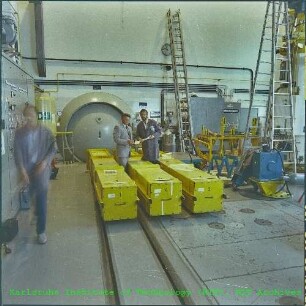

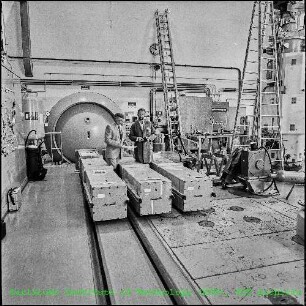

Wiederaufarbeitung zugeführt. Für die notwendige Entsorgung der

Kerne der KNK II schloss man im Dezember 1980 eine Vereinbarung mit

dem Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA) für deren

Wiederaufarbeitung in Marcoule. Nachdem die Anlage 1981 den

vertraglich vereinbarten Zielabbrand erreicht hatte und

Reaktivitätsreserven zur Verfügung standen, beantragte man bei den

Genehmigungsbehörden eine Standzeitverlängerung. In die vierte

Phase (1983-1991) fiel der Betrieb des Zweitkerns KNK II (KNK

II/2). Während des Prozesses der Auslegung und Fertigung des

Zweitkerns kam es zu umfangreichen Spezifikationsveränderungen, so

dass sich die neue Kernauslegung erheblich von den bisher Erprobten

unterschied. Dem Hüllmaterial für die Brennstäbe wurden im Rahmen

des Versuchsprogrammes "Hüll- und Strukturwerkstoffe" große

Aufmerksamkeit gewidmet. In diese Phase viel auch eine breit

angelegte Entwicklung neuer Fertigungsverfahren für

Brüterbrennstoff durch die Firma Alkem. Der Betrieb der KNK ergab

weiterhin wichtige Anreize und Impulse für die Arbeiten des PSB.

Durch auftretende Probleme im Zusammenhang mit dem

Schwingungsverhalten von Brennelementen im Kern geriet der

Betriebsverlauf immer wieder ins Stocken. Zusätzlich kam es in den

letzten Betriebsjahren wiederholt zum Betriebsstillstand, der zum

einen durch notwendige Instandhaltungsarbeiten und zum anderen

durch Handhabungsprobleme ausgelöst worden war. Zusätzlich

verursachten nicht eintreffende Genehmigungen weitere

Stillstandszeiten. Die Schlussphase des Projektes vfiel in die

Jahre von 1989-1991. Das Alter der Anlage, die Erfüllung der

gestellten Aufgaben, die steigenden Sicherheitsanforderungen durch

die Genehmigungsbehörden sowie anhängige Klagen gegen weitere

Standzeitverlängerungen beeinflussten die Überlegungen über die

Zukunft der Anlage. Die Beendigung des PSB und die Einstellungen

der Arbeiten am Schnellen Natriumgekühlten Reaktor (SNR 300)

führten, zusammen mit einer veränderten Förderpolitik und

Schwerpunktsetzung für die deutsche Kernforschung auf Landes- und

Bundesebene schließlich zum Beschluss, die KNK-Anlage stillzulegen.

Am 23. August 1991 kam es zur endgültigen Abschaltung.

Sonderbestand Marth: In Europa begann die Zusammenarbeit zur

Errichtung von Brutreaktoren mit über 1000 MWe Leistung im Jahr

1973. In diesem Jahr wurde die sogenannte EVU-Konvention zwischen

EdF, RWE und ENEL unterzeichnet. In ihrer Folge wurde mit der

Errichtung des SUPERPHENIX-Reaktors und den Planungen zum Bau und

Betrieb des SNR 2 begonnen. Im Jahr 1977 kam es zu einer

Kooperation der Reaktorhersteller und Forschungs- und

Entwicklungsorganisationen in den Ländern Frankreich, Deutschland

und Italien, sowie Belgien und den Niederlanden. Nach dem Beitritt

der Engländer im Jahr 1984 wurde 1988 mit der Planung des EFRs,

einem Brüterkraftwerk mit 1500 MWe, begonnen. Die technische

Konzeption der Anlage erstreckte sich über 5 Jahre. Speziell

Deutschland, Frankreich und England sicherten vertraglich zu, das

Projekt durch die Bereitstellung von Forschungsergebnissen auf eine

möglichst breite Basis zu stellen. So sollten beispielsweise die

zukünftigen Arbeiten im Rahmen von PSB vorwiegend zur Entwicklung

des europäischen Großbrüters beitragen. Die Finanzierung des

Reaktorprojektes wurde durch die European Fast Reactor Utility

Group (EFRUG)-Partner gewährleistet, die sich allerdings nicht zu

einer Finanzierung über die wirtschaftlichen Bewertungsphase und

sicherheitstechnischen Analyse hinaus verpflichtet hatten. Zudem

hatten sich England und Deutschland seit Beginn der 1990er Jahre

aus der Finanzierung des F+E-Programms zurückgezogen. Die Ablehnung

der Industriepartner, weitere Mittel für das F+E-Programm zur

Verfügung zu stellen, blieb nicht ohne Auswirkungen auf das

Karlsruher Forschungszentrum, das im Jahr 1993 sämtliche Arbeiten

zum EFR-Projekt einstellte.

Inhalt und Umfang: Der

Bestand umfasst 950 Verzeichnungseinheiten und enthält im

Wesentlichen Akten zur Planung sowie zum Bau und Betrieb der

Versuchsanlage. Dieser Bestand dokumentiert beispielsweise durch

Errichtungs- und Konzeptgutachten, Abnahmeprotokolle und

Bauberichte in großer Ausführlichkeit die Planung und Errichtung

der Anlage und die begleitenden Prozesse. Der Verwaltungsbereich

sowie die interne und externe Organisation des Projektes werden

unter anderem durch den Schriftwechsel der Verwaltungs- und

Entscheidungsebenen und der Beteiligung in Ausschüssen abgebildet.

Innerhalb des im Generallandesarchiv Karlsruhe archivierten

KfK-Materials zu den Versuchsanlagen ist die Dokumentation der

Planungs- und Bauphase der KNK in diesem Umfang einmalig. Eine

weitere Besonderheit der KNK-Anlage stellt die besonders

problematische Genehmigungssituation dar. In der hier vorliegenden

Überlieferung werden die von den Behörden geforderten umfangreichen

Genehmigungsverfahren für alle Phasen des Projektes deutlich. Des

Weiteren geht aus dem Bestand deutlich hervor, inwieweit die KNK

durch ihre Anbindung an das PSB innerhalb des Forschungszentrums

sowie durch die Kooperation mit der Industrie und internationalen

Versuchsanlagen zum wissenschaftlich-technologischen

Kenntnisaustausch beitrug. Die Dokumentation der Versuchsprogramme

und der Brennelemententwicklung unterstreicht dies. Ebenso

ausführlich dokumentiert ist der Bereich der Wiederaufarbeitung.

Einerseits wurden die aus dem Betrieb der Anlage abgebrannten

Brennelemente zur Wiederaufarbeitung nach Marcoule in Frankreich

transportiert, andererseits geht aus einem kleinen Teil der Akten

hervor, in welchem Umfang man sich mit der Wiederaufarbeitung in

eigenen Projekten des Forschungszentrums, wie beispielsweise in der

MILLI und der Wiederaufarbeitungsanlage (WAK), beschäftigte. Im

Zusammenhang mit der Stilllegung der Anlage kam es zur

ausführlichen Beschäftigung mit Entsorgungskonzepten und Fragen der

Abfallbehandlung. In diesem Kontext ist die Kooperation mit der

Industrie ebenfalls gut dokumentiert (siehe das Schrottprogramm der

Fa. Alkem).

Anmerkungen: (1) Marth,

Willy: Die Geschichte von Bau und Betrieb des deutschen

Schnellbrüter-Kernkraftwerkes KNK II. Karlsruhe 1993. (2) GLA 69

KfK-VA Nr. 160; Aufsichtsratssitzung am 2.12.1963, Beschlussfassung

über das KNK-Projekt, S.1.

- Reference number of holding

-

Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe, 69 KfK-KNK

- Extent

-

950 Nummern

- Context

-

Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Generallandesarchiv Karlsruhe (Archivtektonik) >> Nichtstaatliches Archivgut >> Archive von Anstalten, Körperschaften und Stiftungen >> Bildung, Kultur und Forschung >> Kernforschungszentrum Karlsruhe

- Other object pages

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Last update

-

03.04.2025, 11:03 AM CEST

Data provider

Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Bestand