Gerät

Kugelspiel mit Szenen eines Wagenrennens

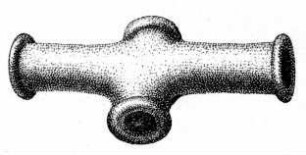

Das Kugelspiel wurde 1834 beim Hippodrom von Konstantinopel gefunden. Es war ein antikes Glücksspielgerät.Auf der Vorderseite verlaufen schräge Bahnen im Zickzack. An ihrem obersten Ende sind vier Startrillen zu erkennen, von denen aus Kugeln hinunterrollen konnten. Damit die Kugeln nicht seitlich von der Bahn hinunterfielen, waren diese ursprünglich durch niedrige Brüstungen aus Marmorplatten begrenzt. Um das Spiel interessanter zu gestalten, gab es Schikanen. An den Wendepunkten der Bahnabschnitte sitzen Löcher, von denen ein unterirdischer Gang zur Mitte der nächsten Bahn führt. Einige Kugeln rollten über diese Löcher hinweg. Andere Kugeln fielen in die Löcher und nahmen die Abkürzungen zur nächsten Bahnmitte. Das konnte ein Vorteil oder aber ein Nachteil sein, denn bei ihrem Weg durch den unterirdischen Gang verloren die Kugeln andererseits an Schwung. Am Schluss erreichten die Kugeln nacheinander das Ziel, nämlich einen weiteren verborgenen Gang, der zur Rückseite des Kugelspiels führte. Dort konnten die Kugeln dann aufgefangen werden.Rundherum ist der Marmorblock mit Reliefs geschmückt. Sie zeigen den Ablauf am Tag eines Wagenrennens. Rennen mit Pferdewagen wurden im sogenannten Hippodrom in Konstantinopel, heute Istanbul, abgehalten. Dazu passt, dass der Block ganz nahe beim Hippodrom von Konstantinopel gefunden wurde. Die Ereignisse beginnen auf der rechten Nebenseite. Von oben nach unten sind dargestellt: Pferdestatue – Flötenspieler – Aufziehen eines Banners oder Sonnensegels – Auslosen der Startplätze mit einer sogenannten Losmaschine – Beginn des Wagenrennens. Die schmale Bildfläche unten auf der Vorderseite zeigt die Verfolgungsjagd zweier Viergespanne. Auf der linken Nebenseite sind von unten nach oben zu sehen: Ankunft des siegreichen Gespannes – Überreichung einer Siegespalme durch einen Beamten – Ehrenrunde des Siegers – geöffnetes Fenster mit einem Zuschauer oder Schrein mit der Halbfigur einer Gottheit – Personal beim Einholen des Banners oder Sonnensegels. Die Rückseite zeigt ein großes Tor, vielleicht ist das Kathisma-Tor gemeint, und darüber das Amtslokal der Organisatoren des Rennens. Die runden Sockel mit den drei kegelförmigen Aufsätzen an allen vier Ecken des Marmorblocks stellen die Wendemarken (Metae) für die Rennwagen dar.Neben der Version aus Marmor gab es Ausführungen des Kugelspiels vor allem aus Holz. Das wissen wir, weil solche Spiele unter Einsatz von Geld in einem Gesetz des byzantinischen Kaisers Justinian I. aus dem Jahr 534 beschrieben und ausdrücklich verboten werden. Sie werden dort dort „xylinon hippikon“ (griechisch), also „Hölzerne Pferdchen“ genannt. In einem erklärenden Kommentar heißt es zu den sog. equi lignei (griech. xylinon hippikon): »Die Wettparteien legten bei diesem Spiel auf den höchsten Punkt dieser Bahnen vier verschieden gefärbte Kugeln, die sie nach unten laufen ließen. Welche von denen durch die Löcher laufenden Kugeln aber zuerst aus dem letzten Loch herauskomme, diese Kugel verschaffe demjenigen, der auf sie gesetzt habe, den Sieg« (Übersetzung: Dieter Roderich Reinsch).Die Bezeichnung als „Hölzerne Pferdchen“, die Darstellungen aus dem Pferdewettrennen und der Fundort nahe der Pferderennbahn sprechen dafür, dass mit dem Spiel die wirklichen Pferderennen im Kleinen nachgeahmt wurden. Die Kugeln hatten wahrscheinlich die Farben der sogenannten Zirkusparteien – rot, grün, blau, weiß. Sie entsprachen in etwa den heutigen Rennställen der Formel 1, waren aber gleichzeitig auch politische Parteien. Spielbegeisterte konnten an solchen Spielautomaten in Wettlokalen auf die Zirkuspartei ihrer Wahl Geld verwetten, wenn gerade keine echten Pferderennen liefen. Die echten Pferderennen waren eine festartige Unterhaltung für das Volk – zumindest für die Männer. An ihr nahm auch der byzantinische Kaiser in einer besonderen Loge teil.Das Berliner Kugelspiel ist eine ›Luxusvariante‹ solcher Spielautomaten und wurde sicher im Hippodrom benutzt, um Wetten abzuschließen.

- Location

-

Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin

- Collection

-

Museum für Byzantinische Kunst (MBK)

- Inventory number

-

1895

- Measurements

-

Breite: 55 cm

Tiefe: 57 cm

Höhe: 77 cm

Gewicht: 290 kg

- Material/Technique

-

prokonnesischer Marmor

- Classification

-

Gerät (Sachgruppe)

- Event

-

Eigentumswechsel

- (description)

-

1891 in Konstantinopel erworben

- Event

-

Herstellung

- (where)

-

Konstantinopel

- Rights

-

Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin

- Last update

- 09.04.2025, 10:14 AM CEST

Data provider

Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Gerät