Bild

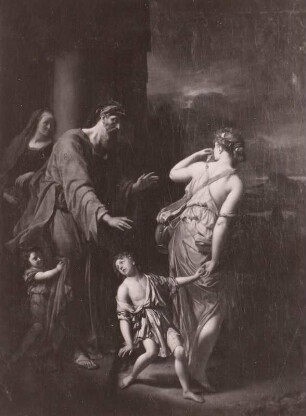

Zuführung der Hagar

Den jungen Lukasbrüdern waren Phrasenlosigkeit und Wahrheit eins. Die Suche nach dem ursprünglichen, naiven Ausdruck prägte auch die Kunst Joseph Wintergersts. »Still und bescheiden«, berichtet Franz Pforr in seinem Studienbericht, habe er von Anfang an »großen Sinn für das Erhabene der Kunst« gezeigt. Von Anfang an setzten »die Größe der Charaktere und die Würde des Ausdrucks«, die geradezu als michelangelesk empfunden wurde, seine Freunde in Erstaunen. Auf ihren Rat, sich der »Bearbeitung der Geschichte des Alten Testamentes« zu widmen, habe er »sogleich ein Bildchen angefangen: Abraham erhält sein Weib Sarah von dem egyptischen König Pharao zurück« (F. H. Lehr, Franz Pforr, der Meister des Lukasbundes, Marburg 1924, S. 40 und S. 324). Die Szene in Wintergersts 1809 vollendetem Ölbild bezieht sich auf das erste Buch Mose: Abraham und Sarah leben bereits zehn Jahre im Lande Kanaan, und weil die Ehe, dem Segen Gottes (»Deinem Samen will ich dies Land geben«, 1. Mose 12, 7) zum Trotz, kinderlos bleibt, gibt Sarah ihrem Gemahl die ägyptische Magd Hagar zur zweiten Frau (1. Mose 16). Doch nach der Geburt von Hagars Sohn Ismael wird die inzwischen neunzigjährige Sarah den Isaak gebären, von dem sich der Stamm Israel herleitet, und erreichen, daß Hagar in die Wüste vertrieben wird. Ismael wird der Stammvater der zwölf (arabischen) Wüstenstämme (1. Mose 21 und 25). Wintergerst soll im Zusammenhang mit unserem Bild auch einen »Tod der Sarah« (Verbleib unbekannt) gemalt haben. Damit verschiebt sich der Akzent von Abraham auf dessen Frau, die im vorliegenden Bild die Mitte besetzt und deren innere Not so zum Thema wird. Als Wintergerst Ende September 1809 nach München übersiedelte – als »unser erster Apostel, der ausgesandt ist« (Ludwig Vogel, zit. nach: Das Leben Ludwig Vogels, Kunstmaler von Zürich, Zürich 1881, S. 20) –, war diese älteste seiner wenigen bekannten Arbeiten vermutlich fertig. Deutlich erkennbar ist darin der für die Anfänge des Lukasbundes bestimmende Einfluß Eberhard Wächters: die Konzentration auf wenige kubisch bestimmte Gestalten von ungelenker Schwere, die Überdeutlichkeit der Inszenierung auf schmaler Bühne vor bildparallel abgeschirmtem Hintergrund. Unübersehbar ist auch die stilistische Ähnlichkeit mit Werken Pforrs und Friedrich Overbecks aus dem Jahr 1808, namentlich Overbecks »Christus und die Jünger in Emmaus« (Museum Behnhaus Drägerhaus, Lübeck). | Claude Keisch

- Location

-

Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin

- Inventory number

-

A III 477

- Measurements

-

Höhe x Breite: 87 x 68 cm

- Material/Technique

-

Öl auf Leinwand

- Event

-

Erwerb

- (description)

-

1962 Ankauf von Gustav Nittke, Dessau

- Event

-

Herstellung

- (who)

- (when)

-

1809

- Last update

- 08.08.2023, 11:02 AM CEST

Data provider

Alte Nationalgalerie. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Bild

Associated

Time of origin

- 1809