Industrieanlage

AEG am Humboldthain; Berlin, Mitte

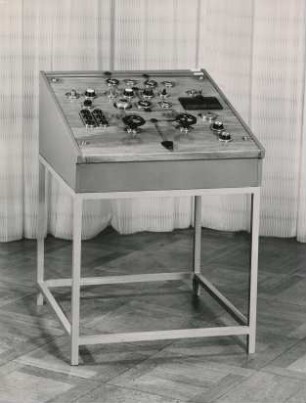

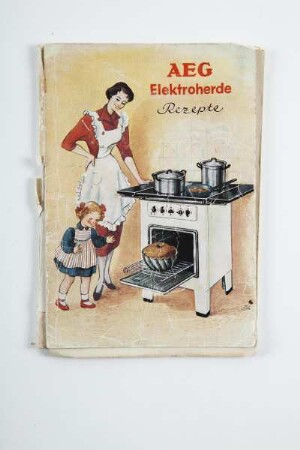

[Die AEG] baute (...) den innerstädtischen Standort weiter aus... [und] (...) kaufte 1894 den nördlichen Teil des einstigen Schlachthofgeländes am Humboldthain, schräg gegenüber der AEG-Fabrik Ackerstraße. Mit einem Gleisanschluss an die Ringbahn war der Baublock zwischen Brunnenstraße 111, Gustav-Meyer-Allee 25, Voltastraße 5-6 und Hussitenstraße (Abb. 1) verkehrsgünstig gelegen. Die ersten Fabrikgebäude - Großmaschinenfabrik und Hochspannungsfabrik - wurden auf der Blockinnenfläche errichtet, während der Blockrand noch mit Mietshäusern bebaut war. Der Geländestreifen südlich der Gustav-Meyer-Allee, der zum Humboldthain gehörte, wurde erst 1928 von der AEG erworben. Die Mietshäuser an Voltastraße und Hussitenstraße mussten zwischen 1906 und 1913 riesigen Stockwerksfabriken weichen, die mit einem geschlossenen Blockrand das Fabrikgelände umschließen. Die ältesten Gebäude, entworfen von Paul Tropp, Franz Schwechten und Johannes Kraaz, zeigen noch historisierend gestaltete Fassaden, bis Peter Behrens, der 1907 zum künstlerischen Beirat der AEG berufen wurde, einen grundlegenden Wandel in der Industriearchitektur einleitete. Behrens fand eine monumentale Bauweise, die ohne jedes Ornament auskommt und mit strengen, klar geordneten Formen den funktionalen Anforderungen der industriellen Produktion folgte. Die Fabriken geben eine pathetische, künstlerisch überhöhte Antwort auf die Welt der modernen Technik. "Es ist der Sinn der industriellen Arbeit, der Stolz der Werkstätten, der Vormarsch all ihrer sausenden Maschinen, der hier seinen Ausdruck sucht."(3) Die Bauten von Peter Behrens haben eine wegweisende Bedeutung für die Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Ungeachtet der stilistischen Unterschiede bieten die Fabriken an Acker- und Brunnenstraße ein einheitliches Bild. Mit einer Backsteinverkleidung heben sich die Industriebauten vom umliegenden Wohngebiet ab. Neben dunkelrotem Backstein wurden bläulich schimmernde Eisenklinker verwendet. Am Humboldthain waren wesentliche Produktionszweige der AEG angesiedelt. Die Fabriken lieferten mit großer Fertigungsbreite elektrisch betriebene Motoren und Maschinen, Eisenbahnmaterial, elektrotechnische Geräte und Installationsmaterial sowie elektrische Haushaltsartikel aller Art. Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte die AEG rasch wieder ihre weltweite Bedeutung zurückgewinnen, geriet aber in den 1970er und 1980er Jahren in eine ernsthafte Krise. In der Fabrik an der Ackerstraße wurde 1978 der Betrieb eingestellt, die Fabriken an der Brunnenstraße wurde 1983 stillgelegt. Auf der östlichen Hälfte des Fabrikgeländes wurden alle Gebäude abgerissen. Die verbliebenen Fabriken werden heute als Berliner Innovations- und Gründerzentrum (BIG) sowie Technologie- und Innovationspark Berlin (TIP) von Instituten der Technischen Universität, Gewerbebetrieben und Medienunternehmen genutzt.° ________________° 1) Deutsche Industrie - Deutsche Kultur. Hrsg. v. Julius Eckstein und J. J. Landau. Berlin 1900, S. 233-237; Ingenieurwerke in und bei Berlin. Festschrift zum 50jährigen Bestehen des Vereines deutscher Ingenieure. Gewidmet vom Berliner Bezirksverein deutscher Ingenieure. Hrsg. von Alexander Herzberg und Diedrich Meyer. Berlin 1906, S. 472-481; Die Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft 1883-1908. [Berlin 1908]; Matschoß, Conrad: Die geschichtliche Entwicklung der Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft in den ersten 25 Jahren ihres Bestehens. In: Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie. Jahrbuch des Vereines Deutscher Ingenieure 1 (1909), S. 53; Hirschberg 1929/30; 50 Jahre AEG. Hrsg. von der AEG. Berlin 1956; Buddensieg 1975; Buddensieg/Rogge 1979; Schwarz 1981, Bd. 2, S. 154-157; Schade, Ingrid: Bestandsaufnahme und Dokumentation des AEG-Werks Brunnenstraße. Berlin 1982 [Exemplar im Landesdenkmalamt Berlin]; Rogge, Henning: Fabrikwelt um die Jahrhundertwende am Beispiel der AEG Maschinenfabrik in Berlin-Wedding. Köln 1983; Neumeyer, Fritz: Im Schatten des mechanischen Haines. Versuchsanordnungen zur Metropole. in: Schwarz 1984, Bd. 1, S. 273-282; Schwarz 1984, Bd. 3, S. 98-100; Hildebrandt/Lemburg/Wewel 1988, S. 202-204; Peters, Dietlinde: Die AEG-Fabriken Brunnenstraße. in: Geschichtslandschaft 1990, S. 22-43; Strunk, Peter: Die AEG. Aufstieg und Niedergang einer Industrielegende. Berlin 1999; Die AEG im Bild. Hrsg. v. Liselotte Kugler. Berlin 2000° 2) Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Denkmale in Berlin. Bezirk Treptow-Köpenick, Ortsteile Ober- und Niederschöneweide. Bearb v. Matthias Donath. Petersberg 2003° 3) Mannheimer 1913, S. 40

- Standort

-

Brunnenstraße 111 / Gustav-Meyer-Allee 25 / Voltastraße 5 & 6 / Hussitenstraße, Gesundbrunnen, Mitte, Berlin

- Verwandtes Objekt und Literatur

- Klassifikation

-

Gesamtanlage

- Ereignis

-

Herstellung

- (wer)

-

Entwurf: Schwechten, Franz Heinrich

Entwurf: Kraaz, Johannes

Entwurf: Behrens, Peter

Entwurf: Bernhard, Karl

Bauherr: AEG

- (wann)

-

1894-1941

- Letzte Aktualisierung

-

04.06.2025, 11:55 MESZ

Datenpartner

Landesdenkmalamt Berlin. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Industrieanlage

Beteiligte

- Entwurf: Schwechten, Franz Heinrich

- Entwurf: Kraaz, Johannes

- Entwurf: Behrens, Peter

- Entwurf: Bernhard, Karl

- Bauherr: AEG

Entstanden

- 1894-1941