Kirche

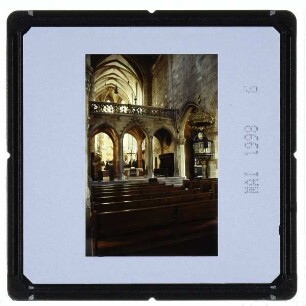

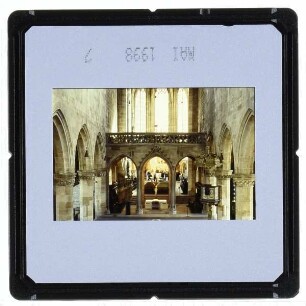

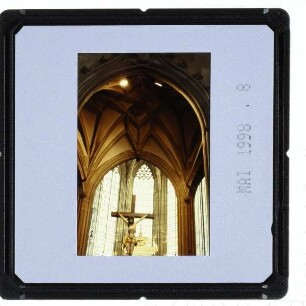

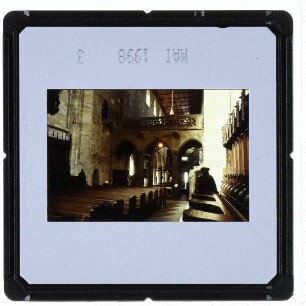

Stadtkirche St. Dionys (Esslingen am Neckar)City Church of St. Dionysius (Esslingen am Neckar)

Die Esslinger Pfarrkirche wurde am 30. Dezember 1213 durch König Friedrich II. an das Domkapitel in Speyer übergeben, damit künftig mit den Erträgen aus den zugehörigen Gütern das Andenken der in Speyer beigesetzten Vorfahren Friedrichs aufrechterhalten werden konnte. Wahrscheinlich war diese staufische Schenkung der Anlass für den Kirchenneubau. Die Krypta wurde um 1220/1230 zugeschüttet und um den Chor der zweiten Vitaliskirche, deren Schiff zunächst unverändert erhalten blieb, wurden im Halbkreis die ersten neuen Bauten errichtet. Die neue Kirche sollte eine spätromanische dreischiffige Basilika mit zwei Osttürmen und einem Chor mit drei Apsiden werden. Aus dieser Zeit stammen der Unterbau des südlichen Turms, der südliche Nebenchor und die Fundamente der Hauptapsis. Die Pläne wandelten sich jedoch bald. Der Chor wurde um 1230/1240 zum frühgotischen Polygonchor umgestaltet. Die Reliquien des heiligen Vitalis und des Dionysius wurden hier in einem neuen Kastenaltar untergebracht. In dieser Zeit wurde, nachdem der südliche Turm schon stand, auch der nördliche Turm errichtet. In dieser Phase bildete eine Paradiespforte mit Rankenwerktympanon, die in die Nordturmhalle führte, den Haupteingang der Kirche. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts war das Schiff der zweiten Vitaliskirche abgerissen. Das neue hochgotische Langhaus, das nun errichtet wurde, hatte zunächst fünf Joche. In den Seitenschiffen befanden sich dreibahnige Fenster. Die Kirche wurde durch eine Nord-Süd-Achse, die zwischen den beiden großen Seitenportalen verlief, gegliedert. Diese Portale befanden sich damals in der Mitte des Langhauses. 1263 erhielt der Bau seinen Dachstuhl. Ein gegen Ende des 13. Jahrhunderts projektierter Westturm mit quadratischem Grundriss wurde schon in einer frühen Bauphase aufgegeben. 1297 wurde der Polygonchor durch den heute noch bestehenden Chor ersetzt. Er ist 1,13 Meter breiter, 7,7 Meter länger und etwas genauer geostet als der Vorgängerbau. Der Bau dieses hohen Chores hatte nicht nur eine im Inneren der Kirche deutlich sichtbare Abweichung der Bauachse zur Folge, sondern führte auch dazu, dass die Höhe der Türme angeglichen werden musste. Zunächst wurde der Nordturm aufgestockt, der nun eine Höhe von 59 Metern erreichte. Um 1320 war auch die Aufstockung des 55,5 Meter hohen Südturms abgeschlossen. Die Aufstockung der Türme führte zu einer Überlastung der Fundamente und unteren Geschosse und gefährdete den Kirchenbau. Um 1300 erfolgte die Erweiterung des Schiffes nach Westen. Sie begann mit einer Verlegung der Stadtmauer und einer Niveauangleichung des Geländes. 1313 hatte das Langhaus sieben Joche und war um 13,5 Meter länger geworden als bisher. In der Mitte des 14. Jahrhunderts wurden der südliche und der nördliche Nebenchor durch neue Chorseitenkapellen ersetzt. Die nördliche dieser beiden Kapellen ist erhalten geblieben. Sie diente zeitweise der Esslinger Patrizierfamilie Sachs als Grablege und wurde deshalb auch als Sachsenkapelle bezeichnet. 1352 wurden auch die Dacharbeiten über dem Chor abgeschlossen. Die Kirche war nun 70 Meter lang und 24 Meter breit. Um 1450 wurde die südliche Chorseitenkapelle durch den heute noch bestehenden zweigeschossigen Sakristeibau ersetzt. 1682 wurde ein Zugang zur Nordempore eingerichtet, der 1900 wieder beseitigt wurde. 1901 wurde die Fachwerk-Turmwächterstube durch einen Sandsteinbau ersetzt. Auch die Maßwerkbrüstungen der Plattform stammen aus dieser Umbaumaßnahme. Die Wandflächen des Langhauses über spitzbogigen Arkaden sind ungegliedert und karg wie bei Bettelordenskirchen des 13. Jahrhunderts. Diese Wirkung wurde durch eine Restaurierung in den Jahren 1898 bis 1904 hervorgerufen, in deren Verlauf die früher bunten Wände und Stützen ebenso wie die Decke des Mittelschiffs ihre Bemalung verloren. Die Decken erhielten damals eine kassettierte Holztäfelung, die Gewände der Obergadenfenster eine Ausgestaltung mit Blattornamenten. Von den mittelalterlichen Wandgemälden ist nur ein kleiner Rest erhalten. Er stammt aus der Zeit um 1410/1420 und zeigt Ausschnitte aus der Leonhardslegende. Diese Legende war einst als Gemäldezyklus auf der nördlichen Seitenwand zu sehen. Erhalten geblieben sind die Taufe Leonhards durch Remigius von Reims, sein Tugendunterricht, sein Einsatz für Gefangene bei König Chlodwig, sein Rückzug in die Einsamkeit, die Bitte Chlodwigs um Rettung seiner leidenden Frau sowie die Beschenkung mit einem Klostergelände zum Dank. Die Kirche besaß bis zur Reformation insgesamt zehn Altäre; einer davon dürfte Leonhard geweiht gewesen sein. Die Pfeiler aus Sandstein sind alle oktogonal. Ihre Basen und Kapitelle sind jedoch unterschiedlich gestaltet. An den Kapitellen finden sich z. T. Wesen wie Kentauren und Drachen. In der Ikonographie der Romanik stehen solche Tiere oft für das Böse, das aus der Finsternis kommt. Auf anderen Kapitellen sind dagegen Adam und Eva, das friedliche Zusammenleben verschiedener Tierarten und die Beherrschung der Welt durch den Menschen dargestellt. Die Profilierung der Arkaden entspricht der Arkadengestaltung im benachbarten Münster St. Paul. Die Kanzel stammt aus der späten Renaissance. Sie wurde 1609 von einem unbekannten Meister geschaffen und später von Peter Riedlinger bemalt, der bereits 1604 das Gemälde für den Hochaltar geschaffen hat. Der Kanzelkorb ist achteckig und hat einen Fuß mit viereckigem Grundriss. Auf dem Schalldeckel steht ein segnender Christus, die Unterseite ist mit den Symbolen der vier Evangelisten und der Taube des heiligen Geistes geschmückt. Die Kanzel steht heute am ersten Mittelschiffpfeiler von Osten auf der Südseite der Kirche, während sie ursprünglich gemäß der Innenraumkonzeption einer Querkirche bis 1958 am dritten/mittleren Südpfeiler gegenüber der Nordempore stand, die 1961 entfernt wurde. Das Lesepult aus dem Jahr 1990 wurde von Ulrich Nuß gestaltet. Vor dem Hauptaltar mit seinem spätgotischen Kruzifix von 1520 steht ein Taufbecken aus dem Jahr 1965. Ulrich Henn schmückte es mit Szenen aus dem Leben Jesu. Ein Altar im südlichen Seitenschiff stammt aus der ehemaligen Esslinger Dominikanerkirche St. Paul. Er ist ein Werk des Frühbarocks und stammt aus dem Jahr 1667. Das Altarblatt zeigt eine Kreuzigungsszene vor der Stadt Jerusalem. Im Maßwerk des Südportals sind Glasgemälde von Hans Gottfried von Stockhausen aus dem Jahr 1963 zu sehen. Der Chor ist durch einen Lettner vom Langhaus abgetrennt. Der erste Lettner, als Bühne ausgebaut, wurde im 14. Jahrhundert errichtet, der zweite 1486 bis 1489. Er ist ein Werk des Heidelberger Bildhauers Lorenz Lechler und weist drei Spitzbogenarkaden auf, von denen die mittlere durch einen mit Krabben besetzten Kielbogen hervorgehoben ist. Dass in einer evangelischen Kirche der Lettner erhalten blieb, ist eine Seltenheit. Der Esslinger Lettner verdankt dies vermutlich der Tatsache, dass über seine Bühne der Zugang in den städtischen Archivraum möglich war, der einst im Südturm eingerichtet wurde. Das Gestühl des Lettners besteht aus zwei Viersitzern aus dem 16. Jahrhundert mit Tierdarstellungen an den Pultwangen. An der Nordwand des Lettners befindet sich eine Pietà aus der Zeit um 1490/1500. Von wem diese stammt, ist unbekannt. An der Südseite des Chores steht eine spätromanische Piscinasäule, an der die Priester ihre Hände und die heiligen Geräte waschen konnten. Die Glasfenster des Chores mit insgesamt etwa 280 Scheiben stammen aus dem Mittelalter, die Datierung im Einzelnen ist allerdings umstritten. Sie könnten um 1300 in Esslinger Werkstätten geschaffen worden sein; das westliche Südfenster dürfte etwa 30 Jahre jünger sein.

- Standort

-

Evangelische Stadtkirche St. Dionys (Esslingen am Neckar)

- Sammlung

-

Architektur der Europäischen Renaissance

- Klassifikation

-

Architektur (Gattung)

Bauwerk (Gattung)

Sakralbau (Gattung)

- Ereignis

-

Herstellung

- (wo)

-

Sankt Dionys (Esslingen am Neckar)

- (wann)

-

1230

- Letzte Aktualisierung

-

05.03.2025, 16:25 MEZ

Datenpartner

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Universitätsbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Kirche

Beteiligte

Entstanden

- 1230