Grafik

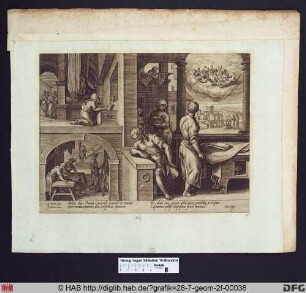

Versuchung des Heiligen Antonius

Der hochformatige, in den Ecken mit Blattwerk verzierte Kupferstich zeigt im Bildzentrum den Heiligen Antonius, der halb auf dem Rücken am Boden vor einer Höhle liegt. Er ist in eine Mönchskutte gehüllt und trägt einen langen Bart. Seine Arme sind flehend erhoben. Rechts neben ihm liegt sein Einsiedlerstab, an dem ein Glöckchen und ein Rosenkranz befestigt sind. Abseits steht ein Schwein und blickt den Heiligen an. Links fliegen und fliehen verschiedenartige, phantasievolle Geschöpfe, die allesamt dämonischen Charakter haben, in von Antonius abgewandter Richtung. Von rechts oben fallen Strahlen auf seinen Körper. Darin sind zwei gegeneinander stehende Sätze in lateinischer Sprache zu lesen. Der untere stammt von Antonius: “Wo warst du guter Jesus? Wo warst Du?“, worauf dieser antwortet: “Antonius, ich war hier, aber ich erwartete deinen Kampf zu sehen.“ - Antonius Abbas lebte etwa von 250 bis 356 in Ägypten. Er zog sich in die Wüste zurück, um dort ein eremitisches Leben zu führen. - Im 11. Jahrhundert veranlaßte das Antoniusfeuer die Gründung des Antoniterordens in Frankreich, wo der Leichnam des Heiligen ruhte. Seit 1200 verbreitete der Orden sich dann lebhaft in ganz Europa und Antonius wurde zu einem der volkstümlichsten Heiligen. Beim Antoniusfeuer handelt es sich um eine rotlaufartige epidemische Krankheit, die durch Mutterkorn hervorgerufen wurde und brennende Rötungen der Haut sowie das Absterben von Extremitäten verursachte. Menschen und Tiere, insbesondere Schweine waren davon betroffen. Der Heilige war im Volksglauben Herr über diese Krankheit und konnte sie über Sünder verhängen oder davon heilen. Auch für die Gesundheit der Schweine vertraute man deshalb auf ihn. Schweine waren von nicht unerheblicher wirtschaftlicher Bedeutung, denn sie waren die Hauptlieferanten für Fleisch (Vgl. Ae. Sadeler/November). In vielen niederländischen Orten, wie auch in anderen Teilen Westeuropas wurden Schweineköpfe oder andere Stücke des Tieres am 17. Januar, zum Antoniusfest, geopfert, oft als Almosen und um für das Wohlergehen der Schweine und Menschen zu bitten. Dabei gab es lokalbedingt unterschiedliche Bräuche. So konnten dafür auch Schweine aus öffentlichen Mitteln gehalten werden, die frei auf den Straßen versorgt wurden. Zusätzlich gab es sogenannte Antoniusschweine. Diese ordenseigenen Tiere durften frei in den Ortschaften herumlaufen und sich ungehindert an jedem Misthaufen vollfressen. Zur Kennzeichnung trugen sie Glöckchen um den Hals oder am Ohr. Das Festnageln am Ohr hatte den Vorteil, dass die Glocken nicht so schnell durch das Wühlen der Tiere im Dreck verschmutzten und so ihren Klang verloren. - Vor diesem Hintergrund sind die im Stich dargestellten Attribute des Antonius zu erklären: Die Mönchskutte und der Stab verweisen auf sein Leben als Einsiedler und Mönch. Das Schwein dagegen zeichnet ihn als dessen Schutzherrn aus. - Die Darstellung von der Versuchung des Heiligen Antonius war bevorzugter Teilaspekt seiner Lebensgeschichte in der Kunst. Sie bezieht sich auf einen Abschnitt innerhalb der Heiligenlegende, in der Antonius bei einem Grabmal einen zweimaligen Kampf mit Geistern in Tiergestalt übersteht. Helligkeit soll dann die Geister vertrieben und seine Wunden geheilt haben. Daraufhin hat der im Stich wiedergegebene Dialog stattgefunden und Jesus soll Antonius abschließend verkündet haben, dass er ihn in aller Welt bekannt machen werde. Legende und Stich fordern wohl gleichermaßen den Christen dazu auf, gegen die Versuchung und Sünde ebenso anzukämpfen, wie Antonius. Dies wird durch das Zitat aus Psalm 27, 3 in der Bildunterschrift untermauert: „Mag ein Heer sich gegen mich stellen, mein Herz wird es nicht fürchten“. - In frühen Darstellungen herrschten Zyklen vor. Erst im 15./16. Jahrhundert schält sich das Bild von der Versuchung als Einzeldarstellung heraus. - Die Verbreitung des Bildthemas wurde insbesondere durch die Druckgraphik und die Aufnahme dieser Szene in die Eremitenstiche gefördert. Vor allem die Einsiedlerzyklen niederländischer Stecher sind als Wiederbelebung des Themas im Sinne der Gegenreformation zu verstehen. -

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

D 4302

- Maße

-

Höhe: 191 mm (Blattmaß)

Breite: 137 mm (Blattmaß)

- Material/Technik

-

Papier; Kupferstich

- Inschrift/Beschriftung

-

Aufschrift: Vbi eras bone...vbi eras? et

Aufschrift: ANTONI, HIC ERAM...VIDERE CERTAMEN TVVM.

Marke: Göttinger Bibliotheksstempel

Aufschrift: Si consistant adversus ...cor meum. Psal. XXVI. (Bildunterschrift; Psalm 26)

- Verwandtes Objekt und Literatur

- Klassifikation

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Bezug (was)

-

Schwein

Mischwesen

Einsiedler

Glocke

Dämon

der hl. Antonius Abbas als Pestheiliger

der auf dem Boden liegende hl. Antonius Abbas wird von Teufeln gequält, die ihn angreifen oder ihn emportragen

- Ereignis

-

Entstehung

- (wann)

-

1537 - 1612 (Lebensdaten des Künstlers/ Herausgebers)

- Ereignis

-

Herstellung

- Ereignis

-

Veröffentlichung

- Förderung

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Letzte Aktualisierung

-

24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik

Beteiligte

Entstanden

- 1537 - 1612 (Lebensdaten des Künstlers/ Herausgebers)