Archivbestand

Nachlass Prof. Dr. Joachim Schröder, Arzt, MdL, SPD-Politiker (* 1925, + 1989) (Bestand)

Inhalt und Bewertung

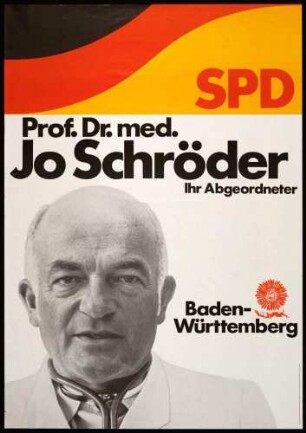

Schröder, Joachim, Arzt, SPD-Politiker; 1963-1989 Chefarzt am Bürgerhospital in Stuttgart, 1964 außerplanmäßiger Professor in Würzburg, 1967 Umhabilitierung an die Universität Ulm, 1968-1984 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg (SPD)

Enthält: Unterlagen zur Familiengeschichte; persönliche Papiere; Tagebücher 1939-1953; ärztliche Tätigkeit: Gutachter in der Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim, wissenschaftliche Arbeiten, von Schröder betreute Dissertationen; politische Arbeit: Materialien zu Wahlkämpfen, Redemanuskripte, Handakten aus der Zeit als Abgeordneter des Landtags von Baden-Württemberg; private, politische und wissenschaftliche Korrespondenzen

Der Bestand wurde 1984 und 1989, 2015 und 2019 dem Hauptstaatsarchiv übergeben.

1. Zur Person Joachim Schröders: Joachim Schröder wurde am 3. Dezember 1925 in Stuttgart geboren. Er entstammte einer bürgerlichen Familie aus Stuttgart. Sein Vater war der Arzt Dr. med. Albrecht Schröder, der während des Ersten Weltkriegs Sanitätsoffizier und anschließend niedergelassener praktischer Arzt beim Reichsbahnausbesserungswerk Stuttgart-Cannstatt und nach 1945 Oberbahnarzt bei der Bundesbahndirektion war. Dessen Eltern, also Joachim Schröders Großeltern väterlicherseits, waren Hans Schröder und Maria Georgii, die Tochter des Esslinger Juristen und Begründers des schwäbischen Turnerbundes Theodor Georgii. Die Familie Schröder lebte bis zum Ende des 1. Weltkrieges in Straßburg, wo Großvater Hans Schröder Gymnasialprofessor für alte Sprachen am protestantischen Gymnasium war. Albrecht Schröder hatte in Straßburg noch seine Schul- und Jugendzeit verbracht, ehe die Familie nach Stuttgart übersiedelte. Seine Mutter Felicia Schröder war die Tochter des Rechtsanwaltes Dr. Oskar Rosenstein und dessen Frau Alice Rosenstein geb. Denison. Alle direkten Vorfahren von Joachim Schröder übten akademische, für das (bildungs-)bürgerliche Milieu typische Berufe aus. Joachim Schröder dürfte damit vielleicht nicht unbedingt der Oberschicht, aber zumindest einer relativ etablierten, wohlsituierten Gesellschaftsschicht angehört haben. Joachim Schröder verbrachte seine Kind- und Jugendzeit in Stuttgart. Er besuchte hier die Grundschule und anschließend das Gymnasium. 1944 legte er die Reifeprüfung ab. Anschließend studierte er Medizin in Heidelberg und Basel, wo er 1950 sein Staatsexamen ablegte. Im selben Jahr wurde er mit der von Prof. Dr. Benno Dukor betreuten Arbeit "Zur Psychologie der Delikte gegen das Leben" zum Dr. med. promoviert. Nach Staatsexamen und Promotion absolvierte er eine steile Karriere. Von 1950-1952 war er Assistenzarzt an verschiedenen Stuttgarter Krankenhäusern. Von 1952 bis 1963 arbeitete er am Universitätsklinikum Frankfurt und an der Universitätspoliklinik Würzburg. Hier lernte er die vielfach engagierte promovierte Ärztin und Psychologin Edith Hübschmann kennen, die er 1955 heiratete . Aus der Ehe gingen 5 Kinder hervor: Martina (geb. 1956), Stefan (geb. 1957), Bruno (1959), Hans (1961) und Alexander (geb. 1965). 1957 legte Joachim Schröder die Facharztprüfung zum Internisten ab. Nur ein Jahr später erfolgte die Habilitation und Verleihung der Venia Legendi für das Fach Innere Medizin an der medizinischen Fakultät der Universität Würzburg. 1963 bewarb sich Schröder erfolgreich auf die Stelle als Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Medizinischen Klinik II des Bürgerhospitals Stuttgart. 1964 wurde er zum apl. Professor ernannt. 1967 erfolgte die Umhabilitation an die Universität Ulm; zugleich die Erweiterung der Lehrbefugnis auf das Fach Epidemiologie und Früherkennung innerer Krankheiten. Schröder wirkte dabei nicht nur als praktischer Arzt, sondern ebenso in der wissenschaftlichen Forschung. In seinem Nachlass haben sich neben seiner Dissertations- und seiner Habilitationsschrift ca. 70 Fachpublikationen für medizinische Fachzeitschriften erhalten. Neben seiner medizinischen Karriere ist zudem das herausragende politische Engagement Schröders zu nennen. 1951 trat Schröder in die SPD ein. 1960-1963 war er ehrenamtlicher Stadtrat in Würzburg, 1968 stellte ihn die SPD Baden-Württemberg als Kandidaten für die Landtagswahl auf. Offenbar war er Direktkandidat für den Stuttgarter Wahlkreis II, später Wahlkreis III. 1968 wurde er in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt, 1972, 1976 und 1980 jeweils wiedergewählt. Eine ursprünglich geplante Kandidatur für die Landtagswahlen 1984 zog er noch während des innerparteilichen Wahlkampfes zurück. Während seiner politischen Tätigkeit war er insbesondere in der Gesundheits- bzw. Sozialpolitik und der Bildungs- und Hochschulpolitik engagiert. Er gehörte dem parteiinternen Zusammenschluss Ärzte in der SPD an. Im Landtag war er Mitglied des Hochschulausschusses und des Sozialausschusses, zu dessen 2. Vorsitzenden er gewählt wurde. Zudem war er gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. Neben seinen parlamentarischen und parteipolitischen Ämtern war Schröder Mitglied der evangelischen Kirche, aus der er 1987 austrat. 1980 wurde Schröder für sein vielseitiges und umfassendes Engagement als Arzt, Wissenschaftler und Politiker mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. // Dr. Felix Teuchert

2. Charakterisierung des Bestands und historische Einordnung: Der Bestand P 20/1 wurde bei der Erschließung in vier große Gruppen gegliedert: In die Gruppe "familiengeschichtliche Sammlung", "Privates und Persönliches"; "Berufliches" und "Fotos". Die Unterlagen aus seiner Berufstätigkeit lassen sich in seine medizinisch-wissenschaftliche Tätigkeit, in seine Tätigkeit als Chefarzt des Stuttgarter Bürgerhospitals und in seine politische Betätigung unterteilen. Der Nachlass eignet sich somit für wissenschaftliche Fragestellungen verschiedenster Art, also für kultur-, sozial-, medizin-, wissenschafts- und politikgeschichtliche Untersuchungen. Zwischen den Familienmitgliedern wurde eine sehr intensive und dichte Briefkultur gepflegt. Einzelne, per Zufall erhalten gebliebene Korrespondenzfragmente reichen bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück. Darunter finden sich beispielsweise die Briefe von Felicia Reinhold aus Düsseldorf an Louis Rosenstein aus den 1880er Jahren. Es handelt sich hierbei um die Eltern von Joachim Schröders Großmutter Alice Rosenstein, also seine Urgroßeltern. Eine umfassende Korrespondenz hat sich seit der Zeit des Ersten Weltkriegs erhalten. Darunter befinden sich zahlreiche Feldpostbriefe von Albrecht Schröder an seine Eltern Hans und Maria Schröder geb. Georgii. Bei einem Großteil der Briefe und Postkarten handelt es sich um Korrespondenzen von Joachim Schröder. Er korrespondierte intensiv mit seinen Eltern Albrecht und Felicia Schröder, mit seiner kurz nach Ende des 2. Weltkrieges in die USA ausgewanderten Schwester Anita Witt geb. Schröder ("Nitz"), aber auch mit seiner nach Südafrika ausgewanderten Großmutter Alice Rosenstein, der ebenfalls nach Südafrika ausgewanderten Tante "Hertie" (eigentlich Hertha Rosenstein) und Onkel "Heinz" (Heinz Rosenstein). Da die Familie Rosenstein, die sich nach der Auswanderung Roston nannte, jüdische Vorfahren hatte, sah sich Alice Rosensteins Sohn Heinz mit dem Beginn der NS-Herrschaft 1933 zur Auswanderung gezwungen; die jüngere Tochter Hertha folgte 1936 im Alter von 17 Jahren. Nach einer Zwischenstation in England, wo ebenfalls Bekannte und Verwandte lebten, ließen sie sich ab 1939 in Südafrika nieder. Nach dem Kriegsende zog die Grossmutter nach England, die Tante mit ihrer Familie nach Neuseeland und später nach England, der Onkel mit seiner Familie nach England. Joachim Schröders Großeltern Oscar und Alice Rosenstein wurden 1939 ausgewiesen und folgten ihren Kindern nach Südafrika. Oscar Rosenstein erlebte das Kriegsende nicht mehr; Korrespondenzen zwischen Joachim Schröder mit seiner Großmutter Alice Rosenstein reichen bis in die 1970er Jahre. Die Entschädigungsakte der Familie Rosenstein wird im Staatsarchiv Ludwigsburg verwahrt (vgl. StAL FL 300/33 I Bü 1285). Auch Felicia Schröder und ihr Sohn Joachim wurden als "Volljüdin" bzw. "Mischling ersten Grades" im Dritten Reich diskriminiert (vgl. unter 1.2.3.). Auch Joachim Schröder dachte damals an eine Auswanderung ins Ausland. Neben den Korrespondenzen haben sich zudem Unterlagen von alltagshistorischem und kulturhistorischem Wert erhalten, darunter das Theatertagebuch von Alice Rosenstein und eine Sammlung mit Kuriosa. Schulzeugnisse, Kinderzeichnungen, Schulaufsätze und Korrespondenzen aus Joachim Schröders Kindheit vermitteln einen Eindruck von der Kind- und Jugendzeit Joachim Schröders und öffnen den Bestand auch für die historische Kindheitsforschung, die in jüngster Zeit vermehrt Aufmerksamkeit in der Geschichtswissenschaft erfährt. Die intensiven Briefwechsel Joachim Schröders mit seinen Eltern während seines Studiums vermitteln zudem einen Eindruck vom Leben und Studieren in der krisenhaften Umbruchszeit der Jahre 1944-1948. Darüber hinaus korrespondierte Schröder, in geringerem Umfang, mit seiner Frau Edith und seinen 5 Kindern . Die Korrespondenzen mit den Kindern sind in eher geringem Umfang vorhanden; diese betreffen primär organisatorische Fragen oder Probleme verschiedenster Art. Auch tagebuchartige Einträge sind, im Gegensatz zu Edith Schröders Nachlass, nur sehr punktuell vorhanden. Da Joachim Schröder jedoch umfassende Briefwechsel mit im Ausland lebenden Verwandten und Bekannten pflegte (neben Südafrika die USA, Großbritannien und Malaya), lässt sich ein beeindruckendes internationales Briefnetzwerk rekonstruieren. Ein Teil dieser Briefwechsel befindet sich im Nachlass von Edith Schröder (Bestand P 20/2), der als korrespondierende Überlieferung herangezogen werden sollte. Die Briefe ermöglichen Einblicke in das Familienleben und die intensiv gepflegte Briefkultur einer international verzweigten schwäbischen Familie. Neben den privaten Unterlagen und Korrespondenzen haben sich diverse Unterlagen aus seinem Berufsleben erhalten. Die Unterlagen aus der Chefarzttätigkeit am Stuttgarter Bürgerhospital dokumentieren überwiegend administrative und organisatorische Fragen und sind tendenziell banaler Natur. Sie wurden aber dennoch aufbewahrt, weil sie Einblicke in den Klinikalltag und in die Probleme, die den Chefarzt beschäftigten, vermitteln. Die Korrespondenzen mit Fachkollegen illustrieren zudem das weitläufige kollegiale Netzwerk, den Austausch sowie Karriere- und Rekrutierungsmechanismen innerhalb der Ärzteschaft. So finden sich in den Korrespondenzen beispielsweise Empfehlungsschreiben für befreundete Ärzte. Interessanter sind die Unterlagen, die seine eigentliche wissenschaftlich-medizinische Tätigkeit betreffen. Sie sind nicht zuletzt aus fach- und medizinhistorischer Sicht aufschlussreich und illustrieren den "state of the art" in der wissenschaftlichen Medizin der 1960er bis 80er Jahre. Sie sind aber auch deshalb erhaltenswert, weil nicht nur, wie in naturwissenschaftlichen Fächern üblich, die Ergebnisse in Form fertiger Druckschriften vorliegen, sondern auch das rohe Datenmaterial selbst zumindest teilweise überliefert wurde. Somit werden Einblicke in die Wissensproduktion und in die Wissenschaftspraxis ermöglicht. Die Patientendaten sind teilweise im Kontext seiner wissenschaftlichen Forschung und Praxis zu verstehen, insbesondere im Kontext von Schröders Arbeiten zum Thema medizinische Dokumentation und maschinelle Verwertbarkeit von Patientendaten. Daneben finden sich aber auch die Patientenakten seiner Privatpatienten, die größtenteils eher banaler Natur sein dürften. Zu Schröders wissenschaftlichen Schwerpunkten zählten die Themen Herz- und Kreislaufkrankheiten, Hauttemperaturgradient und Epidemiologie. Besonders beschäftigten ihn die Themen medizinische Dokumentation, Entwicklung von Diagnosenschlüsseln, Entwicklung von einheitlichen Kranken- und Patientendatenblättern und die maschinelle Verarbeitung von Patienten- und Krankendaten; ein Bereich, der wohl an der Schnittstelle seiner wissenschaftlichen Tätigkeit und seiner praktischen Tätigkeit als (Chef-)Arzt angesiedelt ist. Diese Tätigkeit trug dazu bei, einheitliche Standards in der Medizin zu setzen, die sowohl einer effizienten Krankenbehandlung als auch der medizinischen Wissenschaft selbst zugutekamen, die auf einheitliche, vergleichbare und verwertbare Daten angewiesen ist. Für das Projekt medizinische Dokumentation, Diagnosenschlüsseln und allgemeines Krankenblattkopf reiste Schröder 1963 nach Großbritannien , um sich mit der Praxis der medizinischen Dokumentation in England vertraut zu machen. Von hohem zeitgeschichtlichen Wert sind die Unterlagen, die aus seiner Gutachtertätigkeit in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim, insbesondere im Kontext der RAF-Prozesse gegen die Terroristen Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof und Jan Carl Raspe erwuchsen. Offenbar gelang es Schröder, das Vertrauen der RAF-Inhaftierten zu gewinnen, die Untersuchungen durch den Gefängnisarzt ablehnten. Schröder untersuchte und betreute die RAF-Häftlinge während ihres Hungerstreiks. Neben den ärztlichen Gutachten und Analysen der Häftlinge finden sich auch Berichte der Inhaftierten in den Unterlagen, die möglicherweise nicht an anderer Stelle überliefert sind. Diese Unterlagen sind für die zeithistorische Forschung nicht nur deshalb besonders relevant, weil sie einem der brisantesten Fälle in der Geschichte der Bundesrepublik möglicherweise eine weitere, bisher nicht gekannte Facette hinzufügen, sondern auch, weil sie die Verquickung zwischen ärztlicher Tätigkeit und politischem Engagement illustrieren. So nutzte Schröder seine Stellung als medizinischer Gutachter, sich für eine Verbesserung der Haftbedingungen einzusetzen. Darüber hinaus setzte sich Schröder mit dem Thema Strafvollzug und medizinische Versorgung von Strafgefangenen auseinander, so dass diese Unterlagen auch einen Einblick in die Diskussionen um eine Reform des Strafvollzugs und das Engagement von Ärzten für eine Humanisierung des Strafvollzugs ermöglichen. Auch Schröders politisches Engagement ist im Nachlass präsent. Diese umfassen im Wesentlichen seine Handakten aus seiner Tätigkeit als Landtagsabgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg. Als einziger Arzt im Landtag, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und Mitglied des Sozialausschusses des Landtags prägte er die Gesundheitspolitik der SPD und des Landes mit. Themen, mit denen er während seines Mandats vornehmlich befasst war, waren die ambulante ärztliche Versorgung, Krankenhausplanung und innere Struktur des Krankenhauses, Abstimmung der allgemeinen Krankenhausplanung mit den Universitätskliniken und den Psychiatrischen Landeskrankenhäusern, die psychiatrische Versorgung in Baden-Württemberg und der Aufbau einer medizinischen Fakultät in Stuttgart bzw. die Verbesserung der medizinisch-klinisch Ausbildungskapazitäten. Sein Engagement für eine Reform der Chefarztbezahlung brachte ihm scharfe Auseinandersetzungen mit der Ärztekammer Baden-Württemberg und den Stuttgarter Chefärzten ein. Ein zweites Steckenpferd war die Hochschul- und Bildungspolitik. Hier setzte er sich für eine Demokratisierung des Bildungssystems und gegen das von der Landesregierung geplante Ordnungsrecht an den Hochschulen ein, das den Universitätsleitungen Disziplinierungsmaßnahmen gegen streikende Studierende an die Hand geben sollte. Zudem ist sein außerparlamentarisches Engagement in der Friedensbewegung zu nennen. Im Nachlass befinden sich neben Stellungnahmen und Korrespondenzen mit diversen friedenspolitischen Initiativen staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakten bzw. Bescheide. Nachdem sich Schröder an einer Sitzblockade vor dem EUCOM (Hauptquartier der in Europa stationierten US-Truppen in Stuttgart) beteiligt hatte, wurde ein Verfahren gegen ihn wegen gemeinschaftlicher Nötigung eröffnet. Das Verfahren fand erst 1995 mit dem posthumen Freispruch seinen Abschluss. Da die Korrespondenzen von Joachim Schröder sehr verstreut sind , ist sein politisches Netzwerk auf den ersten Blick nicht leicht erkennbar. Kontakte unterhielt zu er zu Heinz Bühringer, den Vorsitzenden des Landesvorstands, und dessen Nachfolger Erhard Eppler, dessen Reden im Nachlass nachgewiesen sind und dem er zudem im gesundheitspolitischen Bereich zuarbeitete. Der Bestand enthält Korrespondenzen mit Claus Weyrosta, dem parlamentarischen Geschäftsführer und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD-Fraktion. Funktionale Arbeitsbeziehungen unterhielt er zu den Mitgliedern des Gesundheitsausschusses, davon sind Edith Schieferstein, Gerhard Rudnitzki, Claus Weyrosta und Hugo Pettirsch zu nennen. Gemeinsamem mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Michael Sexauer nahm Schröder zudem im Dezember 1983 an einer Sitzblockade vor dem EUCOM teil. Dies brachte ihn in Konflikt mit der Parteiführung und bescherte ihm zugleich zahlreiche Solidaritätsbekundungen der Parteibasis und von Ortsvereinen. Sein Engagement in der Friedensbewegung und gegen den von Bundeskanzler Helmut Schmidt vertretenen, gesellschaftlich und innerparteilich umstrittenen NATO-Doppelbeschluss bzw. die Stationierung von Atomraketen in Deutschland lassen eine Einordnung Schröders in den linken Parteiflügel der SPD plausibel erscheinen. Joachim Schröders Nachlass, bestehend aus Korrespondenzen, Arbeitspapieren, Positionspapieren, Sitzungsprotokollen, Reden und Artikeln in ihren unterschiedlichen Entstehungsstadien, Terminkalendern und Adressbüchern, gewährt also Einblicke in die alltägliche Tages- und Sachpolitik und die Arbeitspraxis eines Politikers. Auch die ganz praktische Wahlkampfarbeit und parteipolitische "Ochsentour" ist dokumentiert, d.h. Unterlagen zum innerparteilichen Wahlkampf, zu Ortsvereinsbesuchen, Wahlkampfwerbung, zur Organisation von Häuserwahlkämpfen, Organisation von Unterstützung bis hin zur Abrechnung von Wahlkampfkosten. Die Wahlkampfunterlagen enthalten zudem 5 Wahlplakate, die dem Bestand entnommen und in die Plakatsammlung J 150 eingegliedert wurden. Sie sind unter der Signatur P 20 Nr. 56-59 bestellbar. Der Nachlass verdeutlicht, wie sich ein Quereinsteiger im politischen Betrieb behauptete, der kein Berufspolitiker und dessen (partei-)politische Karriere in mancher Hinsicht untypisch war. Schröder gehört sicherlich stärker zu den im Hintergrund wirkenden Sacharbeitern. Zu den vorwiegend von ihm gebrauchten parlamentarischen Instrumenten gehörte neben seinen Reden und der Gremien- und Ausschussarbeit vor allem die kleine Anfrage. Auch kleinere Gesetzesinitiativen sind mit seinem Namen verknüpft. Schröder war vor allem im SPD-Kreisverband Stuttgart engagiert; seine parteipolitische Arbeit demnach primär auf den Stuttgarter Raum bezogen. Abschließend sei zudem auf den Nachlass von Joachim Schröders vielfältig engagierter Ehefrau Edith Schröder (Bestand P 20/2) verwiesen. Es wird empfohlen, beide Nachlässe als ein zusammengehöriges Ensemble zu betrachten. // Dr. Felix Teuchert

3. Zur Bearbeitung des Bestandes: Der Nachlass Joachim Schröders kam in mehreren Lieferungen ins Hauptstaatsarchiv Stuttgart. Den ältesten und größten Teil hatte der Nachlasser selbst flüchtig geordnet, listenartig erfasst und 1985 abgegeben. 2015 hatte die Tochter Martina Lustenberger weitere Unterlagen in der elterlichen Wohnung aufgefunden und dem Archiv übergeben. Unterlagen in kleinerem Umfang wurden auch im Nachlass der Ehefrau bei dessen Erschließung und Ordnung vorgefunden und den Unterlagen Joachim Schröders zugeführt. Die letzte Ablieferung erfolgte im März 2019 ebenfalls durch Martina Lustenberger wohl aus Unterlagen der damals verstorbenen Schwester Schröders, Anita Witt, geb. Schröder. Der Nachlass von Joachim Schröder ließ nur wenig Ordnung erkennen. Die Korrespondenzen waren größtenteils weder chronologisch noch nach dem Korrespondenzpartnerprinzip oder anderen Kriterien geordnet. Etwas anders verhielt es sich mit den Unterlagen aus seinen beruflichen und politischen Tätigkeiten, die jeweils zu thematischen Einheiten zusammengefasst wurden. Allerdings war das thematische Gliederungsprinzip nicht stringent durchzusetzen. Dies ist vor allem auf die Eigenschaft des Nachlassgebers zurückzuführen, mehrfache Kopien von Unterlagen anzufertigen und an verschiedenen Orten abzulegen. Dies hat nicht nur viele Redundanzen zufolge, sondern bewirkt auch, dass Unterlagen in verschiedenen thematischen Zusammenhängen begegnen und eine streng thematische Systematik untergraben. So sind Grundsatzreden zur Gesundheitspolitik unter Gesundheitspolitik, unter Reden und unter Wahlkampf zu finden. Für die Erschließung wurde dieses Prinzip beibehalten, weil es ganz offensichtlich vom Nachlassgeber intendiert war. Zudem wird auf diese Weise den mehrdimensionalen Einordnungsmöglichkeiten und vielfältigen thematischen Zusammenhängen der Dokumente Rechnung getragen. In die physische Ordnung des Materials wurde daher insgesamt nur dezent eingegriffen, während eine virtuelle Klassifikation und Gliederung in der Verzeichnisdatenbank hergestellt wurde. Der chaotische Urzustand erschwert die Nutzung. Insbesondere solche Forschung, die sich für die Korrespondenzen interessiert, wird sich durch große, nur teilweise geordnete Unterlagenmengen durcharbeiten müssen. Anderseits wurde der Bestand relativ tief erschlossen, so dass dennoch eine präzise und zielführende Recherche in den Erschließungsinformationen möglich ist. Joachim Schröder hatte die Angewohnheit, großflächig Tesafilm zu verwenden. So schnitt er Korrekturen aus und überklebte damit seine Reden und Manuskripte. Aus Sicht der Bestandserhaltung ist dies äußerst problematisch. Einige Unterlagen wurden für die Benutzung einstweilen gesperrt. Dies gilt vor allem für die im Nachlass enthaltenen Patientendaten und -akten, die nach dem Bundesarchivgesetz dem Patientengeheimnis unterliegen. Die Sperrfristen nach BArchG § 11 betreffen auch Unterlagen, die nicht expressis verbis als Patientendaten und -akten erkennbar sind. So finden sich in seinen Chefarztkorrespondenzen Diagnosen und ärztliche Zeugnisse, die er mit Kollegen anderer Kliniken austauschte. Schließlich ist auf einige Unterlagen LArchG § 6 (personenbezogene Sperr- und Schutzfristen) anzuwenden. Dies trifft auf Teile der privaten Fotosammlung und der privaten Korrespondenzen zu. In der Regel betreffen diese Unterlagen die noch lebenden Kinder von Joachim Schröder. Der Bestand umfasst ca. 6 lfm . in 267 Verzeichniseinheiten mit einer Laufzeit von 1880 bis 1987 und einigen Nachakten. Die Erschließung erfolgte im Oktober 2018 durch Archivreferendar Dr. Felix Teuchert. Die Einordnung der 2019 nachgereichten Unterlagen erfolgte im April/Mai 2019 durch den Unterzeichneten. Da es Familienunterlagen waren, mussten auch schon verzeichnete Unterlagen umgruppiert oder neu bearbeitet werden. Auch eine striktere Ordnung nach Korrespondenzpartnern und chronologische Umordnung der privaten Korrespondenz wurde dabei durchgeführt. Hinsichtlich der Familienmitglieder war auch der Index zu überarbeiten. // Dr. Peter Schiffer/Dr. Felix Teuchert Stuttgart, im Mai 2019 Dr. Peter Schiffer

- Reference number of holding

-

Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, P 20/1

- Extent

-

267 VE (7,50 lfd. m)

- Context

-

Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Archivtektonik) >> Deposita

- Indexentry person

- Date of creation of holding

-

1880-1987, Nachakten

- Other object pages

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Rights

-

Es gelten die Nutzungsbedingungen des Landesarchivs Baden-Württemberg.

- Last update

-

13.11.2025, 2:39 PM CET

Data provider

Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Bestand

Time of origin

- 1880-1987, Nachakten