Grafik

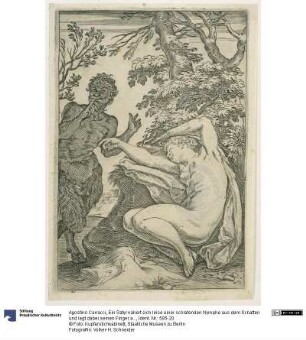

Satyr nähert sich der schlafenden Nymphe

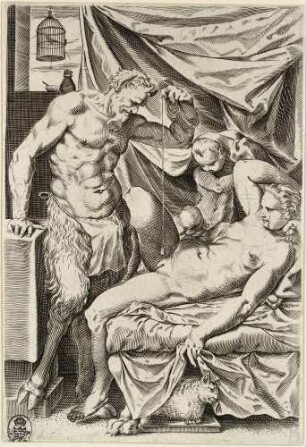

querrechteckig - Alternativer Titel: "Jupiter in Gestalt eines Satyrs überrascht die schlafende Antiope"

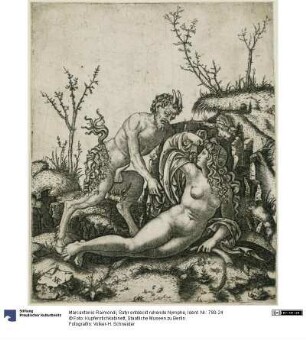

Das Motiv einer Nymphe, die von einem Satyr belauscht - oder entblößt wird, fand in der Ikonographie der Frühen - Neuzeit weite Verbreitung. Die Einbindung einer Priapus-Herme in die Bildkomposition wie auf diesem Marcantonio Raimondi (um 1470/82–1527/34) zugeschriebenen Blatt ist hingegen eine absolute Besonderheit, die auf ein verändertes Verständnis der Nymphe und der mit ihr verbundenen Semantiken schließen lässt. In ihrer Funktion als Naturwesen oder auch Naturgöttin sorgten Nymphen gewöhnlich für das Wachstum von Blumen - und Früchten und galten als Schutzgöttinnen der Tiere, - Hirten und Bauern. Mit der Erweiterung um ein Abbild - des ebenfalls im Dienste der Fruchtbarkeit stehenden Gottes Priapus wird dem weiblichen Naturwesen ein männliches Äquivalent gegenüber gestellt und die fruchtbare Natur in ihrer Gesamtheit hervorgehoben. - Der Kopf der schlafenden Nymphe ruht auf ihren verschränkten Armen, mit denen sie sich auf einer Vase aufstützt. Sie liegt auf der linken Seite und präsentiert sich freizügig dem Betrachter, gleichwohl ihr rechter Arm ihre Brust verdeckt. Ein geduckt heranschleichender Satyr hebt mit seiner Linken das Gewand, sodass die Schlafende fast gänzlich enthüllt auf dem kargen, felsigen Boden liegt. - Am linken Bildrand des Blattes findet sich ein zu einer - Körperherme ausgestaltetes Bildwerk des Priapus. Dieser - wurde in der Antike wegen der Abnormität seines Geschlechtsteils als Gott der vegetabilen und animalischen - Fruchtbarkeit verehrt, weswegen ihm zu Ehren Hermen - aufgestellt wurden, denen neben einer fruchtbarkeitsfördernden auch eine schützende und wachende Funktion zugesprochen wurde. - Bis auf die fehlenden Arme und die Bocksohren ist der - muskulös durchgebildete Oberkörper von dem eines Menschen nicht zu unterscheiden. Der Unterleib hingegen ist - in Form eines sich nach unten verjüngenden, marmornen - Sockels gehalten. Die künstlerische Gestaltung scheint die - Statue zu animieren und unbeweglich am Geschehen teilhaben zu lassen. Der Blick und das ithyphallische Glied - sind auf die schöne Schlafende gerichtet. Doch der Sockel - verhindert jede potentielle Annäherung. Unbeweglich wie - die beiden Bäume in der rechten Bildhälfte muss die - Statue verharren. - Zur Zeit der Entstehung des Kupferstichs erfreute sich - der Priapus-Kult unter Humanisten großen Interesses. - Schriften wie die im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. verfassten Carmina priapea, einer Sammlung von etwa 80 - erotischen Gedichten, die Priapus gewidmet sind und die - zusammengefasst auch als Corpus priapeorum bezeichnet - werden, wurden von verschiedenen Autoren wie Giovanni - Boccaccio (1313–75) kommentiert oder auch nachgeahmt. Im Zentrum der Schilderungen dieser Sammlung - von Gedichten steht Priapus als Gartengott, welcher vermeintlichen Obstdieben mit sexueller Bestrafung droht. - Im Laufe der Gedichte erliegt der Gott durch zunehmende - Impotenz mehr und mehr seinen Widersachern. Auch im - Göttinger Blatt ist Priapus in ironisierender Weise wehrlos - dargestellt und kann nur zuschauen, wie der Satyr der - schlafenden Nymphe nachstellt. Da er Diebe und andere - Eindringlinge gar nicht verfolgen kann, gerät die Androhung fürchterlicher Strafen zur reinen Rhetorik. - Noch verbreiteter als das Corpus priapeorum waren in der - Frühen Neuzeit die Schriften Ovids. Im ersten Buch seiner - Fasti, in welchem die Festtage des römischen Kalenders in - chronologischer Folge abgehandelt werden, erläutert Ovid - den Brauch des Eselsopfers für Priapus. Während eines - Festes für Dionysos, welches in der Regel im Winter geben wurde, drohte der schlafenden Nymphe Lotis die - Vergewaltigung durch Priapus. Dies sei durch das laute - Geschrei des Esels des Silenus verhindert worden, woraufhin Priapus das Tier im Zorn erschlug. Anders als in - der Erzählung um die verhinderte Vergewaltigung der - Nymphe Lotis wird Priapus auf dem Kupferstich aber - eine passive Rolle zuteil. Die Absichten des Satyrs hingegen - sind leicht zu erahnen. - Die Motive von Faun, Pan oder Satyr, die eine Nymphe - belauschen oder zu entblößen versuchen, wurden in der - Kunst unzählige Male variiert, nicht zuletzt, da sie für die - Künstler die Möglichkeit eröffneten, einerseits weibliche - Reize ohne schützende oder verhüllende Gebärden zur - Schau zu stellen und andererseits genau dieses bildliche - Feilbieten triebhaft ‚natürliches‘ Spiel zu thematisieren - beziehungsweise mythologisch zu überhöhen. Die Etablierung der Bildtradition der schlafenden Nymphe, in der - die antike Darstellungskonvention der halb oder gar nicht - verhüllt liegenden Nymphe mit der des Schlafes verknüpft - wird, wie sie auch auf diesem Blatt aufgegriffen ist, findet - sich im späten 15. Jahrhundert häufig in Verbindung mit - dem Epigramm Huius nympha loci: „Ich bin die Nymphe - des Ortes, die Wächterin der heiligen Quelle. Ich schlafe, - während ich das Rauschen des schmeichelnden Wassers - höre. Wer auch immer die marmorne Grotte betritt, hüte - sich, meinen Schlaf zu stören. Trinke und wasche dich, - aber schweige.“ Diese Zeilen wurden um 1460 von Giovanni Antonio Campano (1429–77) in Rom verfasst, galten jedoch als antike Inschrift und erfuhren im europäischen Humanismus außerordentliche Verbreitung. - Das Göttinger Blatt zeigt die Naturgöttin schlafend. Wie - zum Schutze hüllt sich ein zeltartiger Vorhang über die - zwei hinter ihr wachsenden Bäume. Doch schleicht sich - der Satyr heran, um sie in ihrem Schlafe zu stören. Priapus, - als starre Herme machtlos den Satyr zu vertreiben, ist im - Begriff in seiner wachenden Funktion zu versagen. Auffällig ist außerdem die Schnur, die vom Mund der Priapus-Herme zu einem der zwei laublosen Bäume gespannt - ist und an der wiederum zwei Taschenkrebse hängen, die - unmittelbar über dem Satyr baumeln und mit jeweils - einer ihrer Scheren auf diesen weisen. Krebse galten im - 16. Jahrhundert als Symbole des Bösen. Ihr schneller - Gang und die Fähigkeit, nicht nur vorwärts, sondern - auch rückwärts und seitwärts zu gehen, wurde als Beleg - ihres betrügerischen und teuflischen Wesens angesehen. - Somit ist mit den Krebsen ein Verweis auf die durch den - Satyr herannahende Missetat gegeben. - Für die im Blatt aufgezeigte Bildidee spielt insbesondere - das 1499 bei Aldus Manutius in Venedig erschienene und - in der Renaissance viel rezipierte Werk Hypnerotomachia - Poliphili eine wesentliche Rolle. Weniger wegen seines Inhalts wurde es zu einem wegweisenden Buch – Poliphil - erzählt einen Traum, in dem er nach verschiedenen Erlebnissen Polia, seine Geliebte, wiederfindet – als vielmehr - wegen der Holzschnitt-Illustrationen. Ein ikonographisch - mit dem Göttinger Blatt vergleichbarer Holzschnitt illustriert folgende Stelle des Werkes: - „Aus den Brustwärzlein (so wie jene von Jungfräulein) - der Brüstlein derselben, entsprang aus dem rechten - ein Faden allerfrischesten Wasser, und aus dem linken - trat siedendes aus. Der Guß aller beide fiel in ein - porphyrnes Gefäß [...]. Die beiden vermischten Wasser strömten alsdann, nachdem sie in einem Wassergraben oder aber ein Bächlein gefallen waren, heraus. - Dadurch ließen sie, alsdann das eine durch das andere - gemäßigt, jedwedes Grün ersprießen.“ - Auf dem Brunnenfries findet Poliphil die Inschrift: „Der - Gebärerin aller Dinge.“ Das Motiv des Milch- beziehungsweise Wasserspendens, das die Nymphe nach Auskunft der Inschrift als die Gebärerin oder auch Mutter aller Dinge auszeichnet, wird auf dem Holzschnitt nicht illustriert. Die Nymphe wird nicht mehr als Naturgöttin beziehungsweise Naturwesen, sondern als die Göttin der Natur selbst dargestellt und somit zur Allegorie der Natur erhoben. - Einer der allgemeinsten naturtheoretischen Grundsätze - der Renaissance besagte, dass kalte Feuchtigkeit nur dann - imstande sei, Leben hervorzubringen, wenn trockene Wärme hinzutrete. Wird dieser Vorgang in der Hypnerotomachia Poliphili schon durch den Umstand deutlich, dass - aus den Brüsten der Nymphe sowohl warmes als auch - kaltes Wasser fließt, um sich auf der Erde zu einem lebenspendenden Fluss zu vereinigen, so verweist der Satyr auf dem Göttinger Blatt auf die trockene und warme Komplexion. Als Verkörperungen der Naturwirksamkeit des - Wassers und der Wärme als Zeugungskraft sind Nymphe - und Satyr einander ebenso entgegengesetzt wie nach ihrer - Komplexion, aber ebenso ergänzen sie sich und fördern - einander. - Die Patera Martelli, eine übergroße Medaille - und Rückseite eines Spiegels von einem anonymen Künstler, steht in vielerlei Hinsicht dem Göttinger Blatt nahe, - insbesondere da auch hier Satyr, Nymphe und Priapus Herme in einer Komposition vereint auftreten. Hinter - einer Brüstung erheben sich die Halbfiguren einer Nymphe und eines Satyrs. Die Nymphe hält mit der rechten - Hand ein verziertes Trinkgefäß vor die dem Betrachter - zugewandte Brust und versucht mit der anderen, dieser - einen Strahl Milch zu entlocken. Der Satyr hält mit der - rechten Hand ein einfaches becherförmiges Trinkgefäß. - Sein Blick geht zu der Priapus-Herme, die im oberen - Bildbogen und hinter einer zweiten Brüstung inmitten einer antikisierenden Gartenlandschaft sichtbar wird. Seine - linke Hand bildet einen Zeigegestus, der ebenfalls auf die - Herme deutet. Zwischen den beiden Gestalten und dem - Betrachter am nächsten erscheint an der oberen Brüstung - eine Büste, unter der eine Tafel angebracht ist, welche die - Inschrift zeigt: „NATURA FOVET QUAE NECESSITAS URGET“ – „Die Natur spendet, was die Notwendigkeit fordert.“ Der Zeigegestus des Satyrs und der Umstand, dass - dieser zur Priapus-Herme, dem Symbol fortzeugender - Fruchtbarkeit, emporblickt, suggerieren, dass er die Necessitas verkörpert, die Notwendigkeit oder auch das Bedürfnis, das die Gaben der Natur herausfordert. Die Nymphe repräsentiert die spendende Natur. In der Komposition wird folglich der gesamte Naturvorgang verbildlicht, der sich zwischen verlangender Wärme und belebender Feuchtigkeit abspielt. - Dem Göttinger Blatt ist keine Inschrift beigefügt, die - eine eindeutige Auslegung des Motivs zuließe. Bemerkenswert ist allerdings der karge Garten, der die Bühne - der Szene darstellt. Blatt- und fruchtlose Bäume, ein felsiger Untergrund ohne Bewuchs und auch kein Quell - oder Fluss, der dem Garten entspringt. Der Garten ist - noch im Begriff befruchtet zu werden. Offenkundig ist - auf dem Blatt der Moment noch vor der kosmischen - Schöpfung dargestellt.

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

D 2895

- Maße

-

Höhe: 135 mm (Blattgröße)

Breite: 209 mm (Blattgröße)

Höhe: 109 mm (Blattmaß)

Breite: 174 mm (Blattmaß)

- Material/Technik

-

Papier; Kupferstich

- Inschrift/Beschriftung

-

Marke: "Bibl. R. Acad. G. A." (Göttinger Bibliotheksstempel, rechts unten)

- Verwandtes Objekt und Literatur

-

Veröffentlicht in: A. Pietroch, „Priapus : ein Opfer weiblicher Natur? Mutter Erde“. Michael Imhof Verlag, Petersberg, S. 186-190, 2017.

Beschrieben in: M. Hoffmann, „Die Nypmphe - Naturwesen oder Allegorie der Natur?“, Mutter Erde, Petersberg, 2017. S. 182-185, 2017.

Beschrieben in: Bartsch XVIII.61.131 (Nachdruck)

Beschrieben in: Bartsch XVIII.109.131

- Klassifikation

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Frühbarock (Kuniweb - Stil / Epoche)

Manierismus (Kuniweb - Stil / Epoche)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Bezug (was)

-

Nymphe

Kupferstich

Götter

Satyr

Mythologie

Priapus-Herme

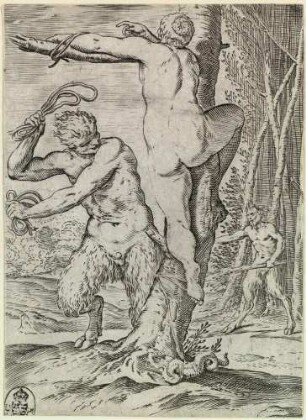

Jupiter, der als Satyr verkleidet ist, nähert sich der schlafenden Antiope; ein Adler befindet sich in der Nähe

- Ereignis

-

Entstehung

- (wann)

-

nach 1515 (nach: Kat. Göttingen 2017, S. 182.)

- Ereignis

-

Herstellung

- Letzte Aktualisierung

-

24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik

Beteiligte

Entstanden

- nach 1515 (nach: Kat. Göttingen 2017, S. 182.)

![[Ein Satyr nähert sich einer schlafenden Nymphe] [1. Zustand]](https://iiif.deutsche-digitale-bibliothek.de/image/2/5d7ba231-7620-4ab9-8773-59ffb9290a82/full/!306,450/0/default.jpg)

![[Satyr peitscht eine Nymphe aus]](https://iiif.deutsche-digitale-bibliothek.de/image/2/dd732670-d543-4503-b718-e530baf42c60/full/!306,450/0/default.jpg)