Plastik

Porträtbüste: Max I. Joseph, König von Bayern (1756-1825)

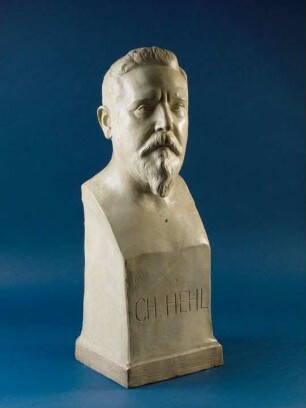

Porträtbüste des Königs Max I. von Bayern auf Sockel. Dargestellt ist er als älterer Herr mit Wangenbart, Stirnglatze und ansonsten kurzem und welligem Haar (nach römischem Vorbild). Der Oberkörper ist unbekleidet dargestellt. Es handelt sich um eine Gipsabformung nach einem Original in Marmor von Johann Baptist Stiglmaier (1791-1844). Eine ähnliche Gipsbüste befindet sich unter der Inventarnummer WAF B 139 im Bestand der Münchner Pinakothek, weitere Gipsabformungen der Stiglmaierschen Büste sind in Regensburg, im Münchner Stadtmuseum, im Residenzmuseum und im Bayerischen Nationamuseum zu finden. Der 1756 in Schwetzingen geborene Adlige aus dem Hause Pfalz-Saarbrücken erbte 1795 die Herzogwürde von Pfalz-Zweibrücken, zu einem Zeitpunkt, als das Herzogtum in der Folge der Französischen Revolution schon von Frankreich besetzt war. Auf Grund glücklicher Umstände errang er 1799 die Kurfürstenwürde von Bayern und Kurpfalz. Schließlich wurde er 1806, protegiert von Kaiser Napoleon, als Maximilian I. Joseph König von Bayern. Das neue Königreich verfügte gegenüber den beiden vormaligen Kurfürstentümern über ein wesentlich größeres und geschlossenes Staatsgebiet. Im Rheinbund war Maximilian I. Joseph Napoleons Verbündeter, wechselte aber 1813 an die Seite von Russland, Österreich, Preußen und England. 1816 einigte er sich mit Österreich in einem Gebietsaustauschabkommen u. a. auf die Übernahme linksrheinischer Gebiete. Seine Begeisterung hielt sich gleichwohl in Grenzen, da die Gebiete exterritorial waren. Dazwischen lagen das Königreich Württemberg, das Großherzogtum Baden und das Herzogtum Hessen-Nassau. Für die in Besitz genommenen Gebiete des bayerischen Rheinkreises ließ er die französische Gesetzgebung weitgehend in Kraft. Die Beibehaltung der sogenannten rheinischen Institutionen° sicherte ihm in der Pfalz große Sympathie. In den Hungerjahren 1816-1818 setzte er – anders als der bayerische Minister Maximilian von Montgelas, der nicht zuletzt wegen Zögerns in dieser Frage 1817 schließlich abgesetzt wurde – auf staatliche Interventionen, die zum Ziel hatten, den durch Missernten gestiegenen Getreidepreis auf ein für die mittellosen Schichten erträgliches Maß zu halten. Im Bereich der Kunst- und Kulturpolitik war der König wenig rege. Die Kunst überließ er seinem Sohn Kronprinz Ludwig, die Literatur seiner Gattin Karoline. Für die Pfalz und Speyer nicht ganz unwichtig war, dass er von 1818 bis 1822 Mittel für eine erste Instandsetzung des Doms aus dem Staatshaushalt bereitstellte. Die Instandsetzungsarbeiten beaufsichtigte der königliche Baudirektor Leo von Klenze. Das Büste war bisher im HMP Ernst von Bandel zugeschrieben worden. Die 1826 von Ernst von Bandel ausgeführte und heute im Bayerischen Nationalmuseum verwahrte Marmorbüste des Königs weist allerdings gravierende Unterschiede zu der vorliegenden Gipsabformung auf, weshalb die bisherige Zuschreibung verworfen wird. Die Urheberschaft Stiglmaiers ist eindeutig. Die Büste stammt vermutlich nicht, trotz der rückseitigen °Renn-Nummer°, aus dem Nachlass von Gottfried Renn, sondern kam wohl schon vor 1910 in die Sammlung des Museums. Die frapierende Ähnlichkeit mit den anderen bekannten Gipsabformungen nach Stiglmaier lassen vermuten, dass auch diese Abformung direkt aus der Stiglmaierschen Werkstatt kommt. [Ludger Tekampe]

Portrait en buste du roi Maximilien Ier de Bavière sur socle. Moulage d’un buste en marbre de Johann Baptist Stiglmaier (1791-1844) par Gottfried Renn. Il est représenté en homme âgé avec favoris et front dégarni, cheveux coupés courts et ondulés à la mode romaine. Le haut du corps n’est pas vêtu. Membre de la maison nobiliaire de Palatinat-Saarebruck, né en 1756 à Schwetzingen, il hérite en 1795 du titre de duc de Palatinat-Deux-Ponts à une période où le duché était déjà sous domination française suite à la Révolution. Grâce à un heureux concours de circonstances, il s’arroge le titre de prince-électeur de Bavière et du Palatinat du Rhin. Il devient finalement Maximilien Ier Joseph roi de Bavière en 1801, avec l’aval de l’empereur Napoléon. Contrairement aux deux anciens archevêchés, le nouveau royaume disposait d’un territoire bien plus grand et plus uni. Au sein de la Confédération du Rhin, Maximilien Ier Joseph était l’allié de Napoléon mais en 1813, il rejoint la Russie, l’Autriche, la Prusse et l’Angleterre. En 1816, il s’accorde avec l’Autriche sur un traité d’échange de territoires, notamment pour récupérer des régions de la rive gauche du Rhin. Son enthousiasme se heurta toutefois au fait que ces régions étaient extra-territoriales. Il en était séparé par le royaume de Wurtemberg, le grand-duché de Bade et le duché de Hesse-Nassau. Il dut laisser les régions récupérées du Cercle du Rhin sous contrôle français. La préservation des « institutions rhénanes » lui valut un important capital sympathie dans le Palatinat. Lors des famines de 1816-1818, il misa sur des interventions gouvernementales, contrairement au ministre bavarois Maximilien de Montgelas, dont les tergiversations sur la question lui vaudront d’être démis de ses fonctions en 1817. Le but de ces interventions était de rendre supportable la hausse du prix des céréales due aux mauvaises récoltes pour les classes les plus pauvres. Sur le plan de l’art et de la culture, le roi était peu actif. Il délégua l’art à son fils, le prince héritier Louis et la littérature à son épouse Caroline. Le Palatinat et Spire se souviendront que de 1818 à 1822, il a octroyé des fonds, issus du budget de l’État, pour la première remise en état de la cathédrale. Les travaux de réfection ont été supervisés par l’architecte royal Leo von Klenze. [Ludger Tekampe]

- Location

-

Historisches Museum der Pfalz - Speyer

- Collection

-

Gottfried Renn

Oberrheinsammlung HMP Speyer

Luther, die Protestanten und die Pfalz (Sammlungsausstellung)

Ludwig I. von Bayern

- Inventory number

-

Renn_0557

- Measurements

-

HxBxT 64x39x35 cm

- Material/Technique

-

Gips;

- Related object and literature

-

Identische Büste in der Sammlung der Münchner Pinakothek

Wilhelm Kreutz, Wilhelm Kühlmann, Hermann Wiegand (Hrsg.), 2013: Die Wittelsbacher und die Kurpfalz in der Neuzeit. Zwischen Reformation und Revolution, Regensburg

Lenelotte Möller, Walter Rummel und Armin Schlechter (Hrsg.), 2016: "auf ewige Zeiten zugehören". Die Entstehung der bayerischen Pfalz 1816 (=Veröffentlichung der Pfälzischen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, Bd. 117), Ubstadt-Weiher, Heidelberg, Neustadt a. d. W., Basel, S. 320f

Schmid, Peter; Unger, Klemens; (Hrsg), 2003: 1803. Wende in Europas Mitte. Vom feudalen zum bürgerlichen Zeitalter. Begleitband zur Ausstellung im Historischen Museum Regensburg, Regensburg, Katalognr. 251

- Subject (what)

-

Porträt

Plastik (Kunst)

Büste

Hungerjahr

- Subject (where)

-

Bayern

Frankreich

Speyer

- Event

-

Herstellung

- (where)

-

München

- (when)

-

1825

- (description)

-

Hergestellt

- Rights

-

Historisches Museum der Pfalz - Speyer

- Last update

-

11.06.2024, 1:40 PM CEST

Data provider

Historisches Museum der Pfalz. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Plastik

Associated

Time of origin

- 1825