Bestand

von Cansteinsche Bibelanstalt in Westfalen e.V. (Bestand)

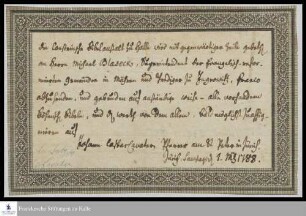

1. Informationen zum NamensgeberCarl Hildebrand Freiherr von Canstein wird am 4. August 1967 auf dem Landgut Lin-denberg im Kreise Beeskow bei Berlin geboren und stirbt am 17./19. August 1719 im Stadthaus der Familie in Berlin. Beigesetzt ist er in der Berliner Marienkirche, wo eine Gedenktafel an ihn erinnert.Canstein entstammt einem alten westfälischen Adelsgeschlecht, das in vielfältiger Weise mit den Eliten des preußischen Staates verwandt und bekannt ist. Als er 12 Jahre alt ist, verstirbt sein Vater und als er 27 Jahre alt ist auch seine Mutter. Er studiert Jurisprudenz, tritt in den Hofdienst ein und wirkt als Kammerjunker im Berliner Schloss. Während des flandrischen Feldzuges, an dem er als Freiwilliger teilnimmt, erkrankt er lebensbedrohlich an der Ruhr und gibt das Versprechen ab, sein gesamtes Leben im Dienst für Gott zu verbringen, wenn dieser ihn von der schweren Krankheit erlösen sollte. Nach seiner baldigen Genesung quittiert er den Heeres- und Hofdienst und kümmert sich um das beträchtliche väterliche Erbe. Bei der Beerdigung seiner Mutter 1694 begegnet er Philipp Jacob Spener, der ihm zum "geistlichen Vater" wird und ihn nachhaltig prägt. Canstein beginnt, die Bibel und die Schriften Speners zu lesen, die ihn zu einer inneren, persönlichen Glaubensentscheidung führen. Durch Spener kommt er mit August Hermann Francke in Kontakt, den Spener an die neu gegründete Universität in Halle vermittelt und der zum Be-gründer der späteren Franckeschen Stiftungen wird. Zwischen Canstein und Francke entwickelt sich eine enge Freundschaft und Canstein steht mit ihm von Berlin aus in regem brieflichen Austausch, was 900 erhaltene Briefe Cansteins dokumentieren. Canstein wird zum großzügigen Geldgeber und Stifter zahlreicher Einrichtungen in-nerhalb der Franckeschen Anstalten. Zur Herzensangelegenheit aber wird ihm die Verbreitung der Bibel, die allen Ständen zugänglich gemacht werden soll. Am 1. März 1710 veröffentlicht Canstein die Schrift "Ohnmaßgeblicher Vorschlag, wie Gottes Wort deren Armen zur Erbauung um einen geringen Preiß in die Hände zu bringen". Durch die erstmalige Verwendung stehender Letter in Deutschland - das Verfahren war bereits aus den Niederlanden bekannt - können bei hohen Auflagen die Kosten für erneutes Setzen der Letter eingespart werden. Außerdem erhofft sich Canstein eine umfassende Subventionierung jeder einzelnen Bibel durch reiche Spender, die er hierfür gewinnen will. Geldmittel einzuwerben stellt sich aber wohl damals schon als ein schwieriges und mühseliges Unterfangen heraus. 1712 erscheint das Neue Testament, das für zwei Groschen in den Handel kommt. Ein Jahr später folgt die Ausgabe der gesamten Bibel für sechs Groschen. Die kos-tengünstigen, aber guten Drucke werden ein großer Erfolg und innerhalb weniger Jahre mehrfach aufgelegt. Für Canstein bleibt es materiell gesehen ein Verlustge-schäft, in welches er viel eigenes Vermögen hineinsteckt. Ideell aber bleibt es sein Verdienst, Luthers Bibel für ihre Leser im 18. und 19. Jahrhundert zu einem für diese finanzierbaren Preis produziert zu haben. In seinem Testament setzt er später zum Unmut seiner westfälischen Familie die "Franckeschen Stiftungen" als Universalerben ein.2. Zur Geschichte der von Cansteinschen BibelanstaltAm 21. Oktober 1710 wird der von August Hermann Francke nach Halle berufene Johann Heinrich Grischow mit der Leitung der Bibelanstalt beauftragt. Dieses Datum markiert den Beginn der Tätigkeit der von Cansteinschen Bibelanstalt und taucht bei den meisten Verfassern, die sich mit der von Cansteinschen Bibelanstalt beschäftigt haben, als ihr Gründungsdatum auf. Genau lässt sich dieser Termin aber wohl nicht mehr eruieren, wie aus einem Schreiben vom 17. Januar 1990 von Oberkirchenrat Dr. Jürgen Rhode an Pastor Ekkehard Runge hervorgeht. Bereits in der nur kurzen Zeitspanne bis zum Tode Cansteins werden 100.000 Neue Testamente und 80.000 Vollbibeln gedruckt. "Der Name Cansteinsches Bibelwerk taucht erstmals in einer handschriftlichen Aufzeichnung Grischows am 8.9.1721 auf. Offiziell aber nahm die Anstalt den Namen ihres Begründers in dankbarer Würdigung seiner Verdienste erst im Jahre 1775 an, also fünfundfünfzig Jahre nach seinem Tode." Erst im 19. Jahrhundert kommt es zur Gründung weiterer Bibelanstalten und Bibel-gesellschaften. Die am 2. August 1814 gegründete Preußische Haupt-Bibelgesellschaft spielt für die von Cansteinsche Bibelanstalt hierbei eine besondere Rolle, da die Tätigkeit der von Cansteinschen Bibelanstalt durch die Einwirkungen des natio-nalsozialistischen Staates nach über 200jähriger Ära zum Erliegen kommt. 1938 schließt sie sich mit der Preußischen Haupt-Bibelgesellschaft zusammen. Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Verbindungen zwischen Ost und West immer schwieriger werden, beschließt das Direktorium am 12. November 1946 die Preußi-sche Haupt-Bibelgesellschaft in ein Ost- und Westdirektorium aufzugliedern und damit die Tradition der von Cansteinschen Bibelanstalt im Bereich der EKU neu zu beleben. Am 23. Mai 1951 wird sie für den westfälischen Bereich in Bethel neu gegründet. Sitz der Geschäftsführung ist Witten. In ihrer Sitzung am 27. November 1951 bestätigt die Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft die bereits beschlossene Neugründung der von Cansteinschen Bibelanstalt in Westdeutschland und überlässt ihr für die Dauer der politischen Trennung zwischen Ost und West die Bezeichnung "von Cansteinsche Bibelanstalt". Die folgenden Jahrzehnte sind von einigen Veränderungen gekennzeichnet. 1974 erfolgt die Verlegung der Geschäftsstelle in das neue Presse- und Verlagshaus nach Bielefeld-Brackwede. Zum 31. Dezember 1975 wird der eigenständige Bibeldruck eingestellt und fortan im zentralen Bibelverlag der Deutschen Bibelstiftung wahrge-nommen. Die Auslieferung des Gesamtangebotes der Deutschen Bibelstiftung ge-schieht über den Evangelischen Presseverband Westfalen und Lippe e.V. und dessen Tochterfirma Luther-Verlag GmbH in Bielefeld. Als neuer Schwerpunkt der Arbeit kommt ab 1976 die bibelmissionarische Tätigkeit hinzu, was in Zusammenarbeit mit dem Volksmissionarischen Amt geschieht und wofür die Evangelische Kirche von Westfalen eine halbe Pfarrstelle zur Verfügung stellt. 1985 entwickelt sich hieraus das Projekt "Werkstatt Bibel". Nach der deutschen Wiedervereinigung und der damit endenden Interimlösung gehen 1991/92 die Rechte und das Vermögen an die Berliner Zentrale zurück. Das Namensrecht, versehen mit dem Zusatz "in Westfalen", überlässt die Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft ihrer ehemaligen Tochter, die seit 1994 als westfälische Bi-belanstalt den Namen "von Cansteinsche Bibelanstalt in Westfalen" trägt und damit das Erbe ihres Namensgebers gewahrt bleibt.1993 überträgt die von Cansteinsche Bibelanstalt in Westfalen ihre verlegerische Tätigkeit auf die Deutsche Bibelgesellschaft. Obwohl die Laufzeit dieses Bestandes nur bis 1998 reicht, soll abschließend erwähnt werden, dass die Geschäftsstelle der von Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen seit 1999 ihren Sitz in Dortmund im Haus Landeskirchlicher Dienste hat und die "Werkstatt Bibel" dort seit 2000 zum heutigen "Amt für Missionarische Dienste" gehört. Die Evangelische Haupt-Bibelgesellschaft in Berlin wird 2005 aus finanziellen Gründen aufgelöst. "Da aber Berlin als bedeutsamer Standort der ältesten Bibelgesellschaft der Welt nicht aufgegeben werden sollte, entstand als Nachfolgerin die ?von Cansteinsche Bibelanstalt in Berlin e.V.', mit der die westfälische Bibelanstalt eng zusammenarbeitet." In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg üben vier Personen in der von Cansteinschen Bibelanstalt das Präsidentenamt aus:1951 - 1980: Prof. D. Dr. Oskar Söhngen;1980 - 1994: Prof. Dr. Dr. Siegfried Herrmann;1994 - 2004: Superintendent Klaus Philipps;seit 2004: Prof. Dr. Andreas Lindemann.3. Informationen zum FindbuchDer Bestand umfasst 259 Verzeichnungseinheiten, die eine Laufzeit von [1710] 1862-1998 haben. Er bildet die spannende und wechselvolle Geschichte der ältesten Bibelanstalt der Welt und darin zugleich ein Stück deutsch-deutscher Nachkriegsgeschichte ab. Die Schrift "Ohnmaßgeblicher Vorschlag...", mit der die Geschichte der Bibelanstalt ihren Anfang nahm und alle entscheidenden Verträge, Vereinbarungen, Satzungen und dergleichen sind im Bestand vorhanden. Protokolle von Direktoriumssitzungen sind sowohl von der Geschäftsführung als auch von einzelnen Direktoriumsmitglie-dern vorfindlich. Um sie letztlich aber möglichst vollständig zu haben, ist an dieser Stelle nichts kassiert worden. Außerdem sind sie teilweise mit handschriftlichen An-merkungen versehen. Gleiches gilt für den Bereich der Jahresabschlüsse. Im Zusammenhang mit den Jubiläumsfeierlichkeiten ist neben Reden, Glückwünschen u.ä. auch manch interessantes und aufschlussreiches Dokument zu finden wie z.B. der Leserbrief des ehemaligen Archivars der Franckeschen Stiftungen, Dr. Alexander Delhaes, und sein Briefwechsel mit Dr. Focko Lüpsen und Direktor Werner Dodeshöner zur Geschichte der Preußischen Haupt-Bibelgesellschaft in der Zeit von 1936 - 1955 (LkA EKvW 13.97 Nr. 154).4. Literatur und Literaturhinweise- Canstein, Carl Hildebrand von: Der Briefwechsel Carl Hildebrand von Cansteins mit August Hermann Francke, hrsg. von Peter Schicketanz, Berlin 1972 - XXIV, 973 S. (Texte zur Geschichte des Pietismus Abt. 3, handschriftlicher Nachlass August Hermann Francke, 1).- Aland, Kurt: Canstein, Karl Hildebrand in: Neue Deutsche Biographie 3 [NDB], 1957, S. 126 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche-biographie.de/pnd 118666924. html.- Aland, Kurt: Carl Hildebrand von Canstein und die von Cansteinsche Bibelanstalt, 2. ergänzte Auflage, von Cansteinsche Bibelanstalt, Dortmund 2010, 72 S.- Aus der Praxis - für die Praxis: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch woh- nen. Zugänge zur Bibel, hrsg. vom Amt für Missionarische Dienste der Evangeli- schen Kirche von Westfalen, Dortmund 2010, 25 S.- Bertram, Oswald: Geschichte der Cansteinschen Bibelanstalt in Halle, Halle/Saale 1863.- Hoffmann-Aleith, Eva: Der Freiherr. Aus dem Leben des Freiherrn Carl Hildebrand von Canstein, Witten 1960, 512 S.- Hoffmann-Aleith, Eva: Die älteste Bibelanstalt der Welt: Freiherr von Canstein, die Geschichte seiner Bibelanstalt, von Cansteinsche Bibelanstalt, Witten 1972, 77 S.- Leppin, Günther: Carl Hildebrand Freiherr von Canstein. Ein Christ in den Span- gen seiner und unserer Zeit, Zeugen des gegenwärtigen Gottes Bd. 177, Gießen 1967, 68 S.- Schicketanz, Peter: Carl Hildebrand von Cansteins Beziehungen zu Philipp Jacob Spener, Arbeiten zur Geschichte des Pietismus Bd. 1, Witten 1967, 211 S. (zu- gleich Berlin, Kirchliche Hochschule, Dissertation, 1960).- Schicketanz, Peter: Carl Hildebrand Freiherr von Canstein in: Religion in Geschichte und Gegenwart4, Bd. 2, Sp. 55, hrsg. von Hans Dieter Betz / Don S. Browning / Bernd Janowski / Eberhard Jüngel, Tübingen 1999.- Schicketanz, Peter: Carl Hildebrand Freiherr von Canstein. Leben und Denken in Quellendarstellungen in: Hallesche Forschungen, Bd. 8, Tübingen 2002.- Wagenmann, Julius August: Canstein, Karl Hildebrand in: Allgemeine Deutsche Biographie 3, [ADB], 1876, S. 764-765 [Onlinefassung]; URL: http://www.deutsche- biographie.de/pnd118666924.html?anchor=adb.5. AbkürzungenAGBD Arbeitsgemeinschaft Bibelmissionarischer DienstAMD Arbeitsgemeinschaft Missionarische DiensteBMW Berliner Missionswerk der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg (Berlin-West)CEPF Continental European Production FundDBG Deutsche BibelgesellschaftDBS Deutsche BibelstiftungEBW Evangelisches BibelwerkEHBG Evangelische Haupt-BibelgesellschaftEKD Evangelische Kirche DeutschlandsEKiR Evangelische Kirche im RheinlandEKU Evangelische Kirche der UnionEKvW Evangelische Kirche von WestfalenEPF United Bible Societies - European Production Fund e.V.EPWL Ev. Presseverband für Westfalen und Lippe e.V.PHBG Preußische Haupt-BibelgesellschaftvCBA von Cansteinsche BibelanstaltWBA Württembergische BibelanstaltDer Bestand bildet die spannende und wechselvolle Geschichte der ältesten Bibelanstalt der Welt und darin zugleich ein Stück deutsch-deutscher Nachkriegsgeschichte ab. Die Schrift "Ohnmaßgeblicher Vorschlag...", mit der die Geschichte der Bibelanstalt ihren Anfang nahm und alle entscheidenden Verträge, Vereinbarungen, Satzungen und dergleichen sind im Bestand vorhanden. Protokolle von Direktoriumssitzungen sind sowohl von der Geschäftsführung als auch von einzelnen Direktoriumsmitglie-dern vorfindlich. Um sie letztlich aber möglichst vollständig zu haben, ist an dieser Stelle nichts kassiert worden. Außerdem sind sie teilweise mit handschriftlichen Anmerkungen versehen. Gleiches gilt für den Bereich der Jahresabschlüsse.

- Bestandssignatur

-

13.97

- Kontext

-

Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Westfalen (Archivtektonik) >> 05. Deposita von selbständigen Ämtern, Einrichtungen und Organisationen >> 05.11 Mission und Ökumene

- Bestandslaufzeit

-

1862-1998

- Weitere Objektseiten

- Geliefert über

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Letzte Aktualisierung

-

23.06.2025, 08:11 MESZ

Datenpartner

Evangelische Kirche von Westfalen. Landeskirchliches Archiv. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Bestand

Entstanden

- 1862-1998