- Standort

-

Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar#Kunst und Wissenschaft - Hofwesen

- Umfang

-

1

- Anmerkungen

-

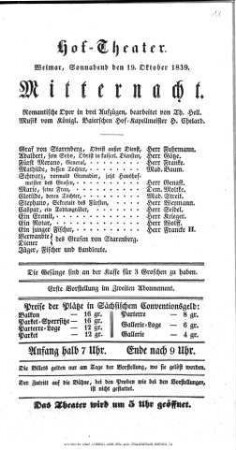

AmZ 42 (Nr. 36, 2.9.1840), Sp. 749–752. „Die Oper von Chelard: Die Mitternacht erhielt, im Ganzen genommen, nur mässigen Beifall, mehrere einzelne Sätze jedoch gefielen sehr, und mit vollem Recht. Aber, wenn man nach nur zwei Opern dieses Komponisten urtheilen darf (wir kennen nur Macbeth und Mitternacht), so ist er im Heitern, Leichten, Komischen weniger glücklich, als im Heroischen und Tragischen. Grosse Schuld an der geringern Wirkung dieser Oper trägt das Textbuch, welches zwar nicht geradehin zu den schlechten gehört, aber doch da und dort durch Mangel an Interesse langweilt, und im dritten Akte, durch einen völlig verunglückten Theatercoup, durch einen wahrhaft grässlichen Kontrast empört und anekelt. Das Theater ist nämlich in zwei Zimmer getheilt, in deren einem die todtgeglaubte ertrunkene Prima Donna als Leiche offen da liegt, später stöhnt und seufzt u. s. w., während in dem Nebenzimmer der rohe, abgestumpfte Leichenwärter sich in Branntwein besäuft und dabei Gemeines singt. Wie ist es nur möglich, so Widriges, Abstossendes auf's Theater zu bringen!“ (Ebd., Sp. 750) NZfM 11 (Nr. 29, 8.10.1839), S. 115f. „Am 14. Sept. wurde das Theater wieder eröffnet mit Chelard's neuer Oper: „Um Mitternacht". Wir sagen „neu", denn es ist nicht dieselbe, welche vor etwa 8 Jahren in München unter demselben Namen aufgeführt wurde. Der Text ist gänzlich umgestaltet, und der größte Theil der Musik verändert oder neu hinzugekommen. Man kennt den Componisten des Macbeth. Seine energische Auffassung, das Streben nach charakteristischer Wahrheit, verbunden mit einer solideren Ausführung als wir sie in neuerer Zeit von feinen Landsleuten zu sehen gewohnt sind, haben ihm in Deutschland eine allgemeine, ehrende Anerkennung verschafft. Im Macbeth, so wie in der späteren „Hermannsschlacht", sahen wir denselben mit großartigen Gegenständen beschäftigt, zu denen ihn seine Phantasie vorzugsweise zu leiten scheint. In der vorliegenden Oper bewegt er sich auf einem andern Felde; er schildert ein deutsches Gemüthsleben mit seinen Leidenschaften, nicht furchtbare, erhabene, zu großen Thaten führende, sondern solche, wo es sich darum handelt, ob ein Herz gebrochen wird, oder nicht. Es dürfte ein Verdienst des Textes sein, in unserer Zeit, wo die Opernbücher zu solcher Uebertreibung angespannt werden, eine ruhige, folgerechte Charakter- oder Gefühlsentwicklung zu versuchen; das ist und wird denn doch immer das Ziel bleiben, worauf wir zurückkommen müssen, wenn aller Pomp und Schmuck, womit jetzt die Scene überladen wird, sich überlebt haben. Ohne in eine weitere Würdigung des Textes einzugehen, müssen wir es daher dem Komponisten danken, daß er einen Stoff gewählt, wo er uns nicht durch äußeren Prunk um die innere Wahrheit blenden will. Chelard's Musik trägt jenen echt dramatischen Charakter, der das Ganze einer Situation in einen Gedanken zusammenzufassen, und zu einem musikalischen Bilde zu verarbeiten versteht. Die Wahrheit des Ausdrucks ist nicht dem Streben nach Neuheit geopfert, obwohl wir letzteres als einen hervorstechenden Zug seiner Musik bezeichnen und billigen. Der Componist soll auf Effecte sinnen, die dem aufmerksamen Beobachter neue Apercus geben, neue Bahnen öffnen, und die es gerade sind, welche seinem Werke einen Standpunct in der Entwickelungsgeschichte der Kunst erweisen. Ebenso sind wir für eine discrete Benutzung aller neuen Effectmittel, besonders der Instrumentation. Die Deutschen sind etwas eifersüchtig auf den Ruhm ihrer Gründlichkeit, und mögen gern Alles, was von tieferem Geiste bei andern Nationen erscheint, dem Einflüsse deutschen Kunstgeistes zuschreiben. Sind wir auch weit entfernt, diese Meinung zu theilen, so ist doch nicht zu läugnen, daß in tüchtiger Durchbildung der Form, die dem tief empfundenen, geistreichen Gedanken erst bleibenden Werth gibt, die Deutschen immer Muster bleiben werden. Dieser Einfluß zeigt sich bei Chelard, der nun schon länger in Deutschland lebt, nicht allein in Bezug auf die Form, sondern auch auf den Geist seines Werkes. Einige Musikstücke tragen die ganze Innigkeit und melodische Gestaltung ähnlicher deutscher Werke, so das Finale des 1sten Actes, die Cavatine Adelberts im 3ten Act, einigt Stücke der Clotilde u. a. Dann hat seine Musik aber wieder die Vorzüge, die wir der französischen Weise über einen großen Theil deutscher Werke zugestehen müssen, eine lebendigere Darstellung, insbesondere eine größere Mannigfaltigkeit der Rhythmen. Nichts erzeugt ein Bild so lebendig in uns, und ist demnach ein dramatisch wirksameres Mittel, als ein energischer Rhvthmus, und es scheint uns, daß man auf diesen Theil des musikalischen Effects in Deutschland noch zu wenig Rücksicht genommen hat. Die großartigste Nummer der Oper ist das zweite Finale. Hier ist der Componist ganz in seinem Elemente, mächtige Leidenschaften durch Massen darzustellen. Das Stück ist vielleicht zu groß, zu gewaltig für den vorliegenden Stoff. Sollen wir noch etwas einwenden, so wär' es vielleicht gegen die zu große Länge einiger Musikstücke, die nicht unmittelbar und nothwendig in den Gang der Handlung eingreifen. Zwar hat der Componist schon nach der ersten Aufführung etwas dafür gethan, doch dürfte die Abkürzung, vielleicht des Einleitungs-Chors und einiger andern Stücke für den dramatischen Effect vortheilhaft sein. Eine Situation im letzten Act, einer von jenen grellen, vernichtenden Contrasten, wie sie uns französische Melodramen so häufig bringen, hat vielen Widerspruch gefunden. Die am meisten anstößige Scene wurde bereits weggenommen, wodurch der Auftritt um Vieles gemildert worden ist. Vielleicht ließe sich noch etwas thun, ohne der dramatischen Wahrheit zu schaden. Höre der Componist die Stimme des deutschen Publicums, für das er schrieb. Hier möchte die vox populi, das natürliche Gefühl des Volkes wohl entscheidend sein. Der Componist leitete die beiden ersten Vorstellungen selbst, und es ist gewiß ein gutes Zeichen, daß der Beifall bei der zweiten Vorstellung ein gesteigerter war. Wir wünschen, daß dem trefflichen Werke überall eine so warme Aufnahme werde, als dasselbe bei uns gefunden hat. Es erfordert gute Sänger und ein sehr exactes Orchester, — ist übrigens leicht in Scene zu setzen. Das dürfte ihm eine Empfehlung mehr sein.“ (Ebd.)

- Urheber

-

Anonym,

- Beteiligte Personen und Organisationen

- Erschienen

-

1839-09-14

- Weitere Objektseiten

- URN

-

urn:nbn:de:urmel-3c77eb70-5ba5-41b0-bc45-4539912c1b389-00053947-15

- Letzte Aktualisierung

-

21.04.2023, 10:52 MESZ

Datenpartner

Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Theaterzettel ; Text

Beteiligte

Entstanden

- 1839-09-14