Grafik

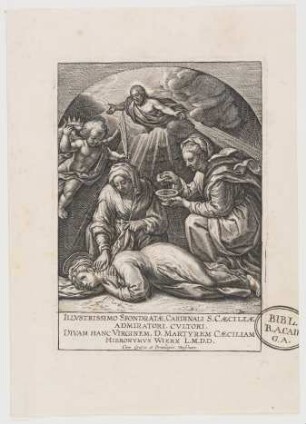

Christus bei den Pharisäern

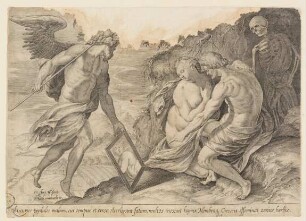

Die lateinische Unterschrift gibt die Einkehr Jesu bei einem Pharisäer aus Lk 7, 36-38 wieder. Als er und die Gesellschaft nach antiker Sitte zu Tisch liegen, tritt von hinten eine Frau, die als Sünderin stadtbekannt ist, an Jesus heran, benetzt seine Füße mit ihren Tränen, trocknet sie mit ihrem Haar und salbt sie mit Öl. Nach einer Belehrung des Gastgebers, der sich über die Szene verwundert zeigt, vergibt Jesus der Frau ihre Sünden. - In der Darstellung liegen neun Männer um einen runden Tisch, der zum Essen gedeckt ist, auf großen, massiven Bänken. Das Arrangement der Personen gleicht der Ordnung des antiken Gastmahls. Der traditionelle Ehrenplatz auf der linken Seite wird von Jesus eingenommen, der durch einen Nimbus ausgezeichnet ist. Ihm gegenüber liegt vermutlich der Gastgeber, da dieser Platz ebenfalls besonders hervorgehoben ist und Jesus sich ihm zuwendet. Die Vorderseite des Tisches ist freigelassen, weil dort nach antikem Brauch die Speisen aufgetragen werden. Das an dieser Stelle liegende Besteck erinnert an die entsprechende Tätigkeit des Tranchiermeisters, der zum festen Stammpersonal der höheren Schichten gehörte. Die übrigen Diener halten sich im Hintergrund auf und sind mit dem Ausschenken von Getränken, Fegen und Wischen des Raums beschäftigt. Ein Diener auf der rechten Seite hält einen großen Fächer aus Pfauenfedern in der Hand und sorgt so für Kühlung der vor ihm Liegenden. Als Speisen sind auf dem Tisch Fisch und Geflügel zu erkennen. Einer der Anwesenden greift zu einem Schälchen mit Salz. Auch die Architektur des Raums und die Kleidung der Anwesenden sind nach antikem Vorbild gestaltet. Der an der Decke drapierte Vorhang läßt den Raum zur Bühne werden, auf der sich die neutestamentliche Erzählung abspielt. - Die Hauptszene ist am linken Bildrand angesiedelt. Jesus weist auf die Frau hin, die gerade damit beschäftigt ist, ihm die Füße mit ihren langen Haaren zu trocknen. Vor ihr auf einem Vorsprung der Bank ist das Gefäß mit Salböl zu erkennen. Da im folgenden Kapitel Maria Magdalena als Begleiterin Jesu genannt wird, wurde sie durch die spätere Überlieferung mit der Sünderin beim Gastmahl identifiziert. Durch diese Gleichsetzung entstehen allerdings inhaltliche Brüche, denn die Heilung der Maria von ihrer Besessenheit wird in Lk 7, 36ff: nicht erwähnt. Das Salbungsmotiv erscheint mehrmals in den Evangelien (Mk 14, 3-9 / Mt 26, 6-13 / Joh 12, 1-8) kann aber nicht durchgehend mit Maria von Magdala in Verbindung gebracht werden. Dennoch gibt es in der christlichen Ikonographie eine breite Tradition, die eben diese Assoziation herstellt. So wird Maria von Magdala häufig mit langem, wallenden Haar und Salbdöschen dargestellt. Die Salbung selbst gehörte wie das Waschen zur täglichen Hygiene im palästinischen Judentum. Auch das Christentum übernahm diese Handlung als Ritual. Im 16. Jahrhundert verzichteten die Reformatoren allerdings auf die liturgische Verwendung, da die Salbung nicht durch Jesus eingesetzt sei. Die römisch-katholische Kirche behielt das Salben im Rahmen der Taufe, der Firmung, der Ordination, der Kirchweihe und in Form der letzten Ölung bei. - In der frühchristlichen Kunst war es üblich, die Anwesenden bei solchen Mahlfeiern liegend darzustellen. Erst im frühen Mittelalter wurde das im Bereich des Neuen Testaments übliche Liegen vom abendländisch gewohnten Sitzen abgelöst. Wierix selbst läßt bei einer Version des Letzten Abendmahls die Protagonisten liegen, zeigt allerdings dort Jesus in der Mitte des Halbkreises. Er kennt aber auch die Darstellungsweise mit Stühlen und Tisch. -

- Alternative title

-

Christus beim Gastmahl mit Simon von Bethanien

- Location

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventory number

-

D 4959

- Measurements

-

Höhe: 275 mm (Blattmaß)

Breite: 316 mm (Blattmaß)

- Material/Technique

-

Papier; Kupferstich

- Inscription/Labeling

-

Aufschrift: SER. MO. BAVAR. DVCI...Venius defig. D:D (Unterschrift)

Aufschrift: Et ingressus domum...capitis fui tergebat (Lk7; Bildunterschrift)

Aufschrift: COS/ MANL (Auf dem Krug)

Aufschrift: Hieronymus Wierx sculp.

Marke: Göttinger Bibliotheksstempel

- Related object and literature

-

Beschrieben in: „Gott & die Welt : niederländische Graphik des 16. Jahrhunderts aus der Kunstsammlung der Universität Göttingen ; [Carsten-Peter Warncke zum 60. Geburtstag] ; [Kunstsammlung der Universität Göttingen, 10. Juni bis 8. Juli 2007, Emslandmuseum Schloß Clemenswerth, 2. September bis 31. Oktober 2007, Ostfriesisches Landesmuseum Emden, 17. Februar bis 30. März 2008]“. Cuvillier, Göttingen, 2007. (Kat. Nr. 11)

Beschrieben in: A. Stijnman, S. Turner, J. Teyler, und F. Hollstein, The @new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450-1700. Sound & Vision Publishers, Ouderkerk aan den Ijssel, 2017. (Hollstein Dutch and Flemish, LIX.210.184)

- Classification

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Subject (what)

-

Fußwaschung

Diskurs

Mahlzeit

Fest

eine Frau wäscht die Füße Christi mit ihren Tränen und trocknet sie mit ihrem Haar

das Gastmahl in Bethanien (im Hause Simons des Aussätzigen) (Matthäus 26:6-13; Markus 14:3-9; Johannes 12:1-11)

- Event

-

Entstehung

- (who)

-

Veen, Otto van (MalerIn, ErfinderIn, Vorbild / IdeengeberIn)

- (when)

-

1553 - 1619 (Lebensdaten des Stechers )

- Event

-

Herstellung

- (who)

- Event

-

Veröffentlichung

- (who)

- (when)

-

1552 - 1612 (Lebensdaten des Herausgebers)

- Sponsorship

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Last update

-

24.04.2025, 12:58 PM CEST

Data provider

Kunstsammlung der Universität Göttingen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Grafik

Associated

- Veen, Otto van (MalerIn, ErfinderIn, Vorbild / IdeengeberIn)

- Wierix, Hieronymus (StecherIn)

- Vrients, Jan Baptista (HerausgeberIn)

Time of origin

- 1553 - 1619 (Lebensdaten des Stechers )

- 1552 - 1612 (Lebensdaten des Herausgebers)