Baudenkmal

Ringofen der ehem. Gail’schen Dampfziegelei; Gießen, Erdkauter Weg 40

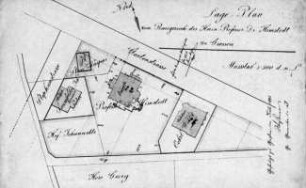

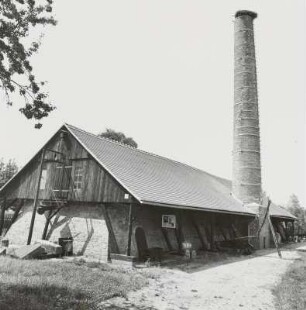

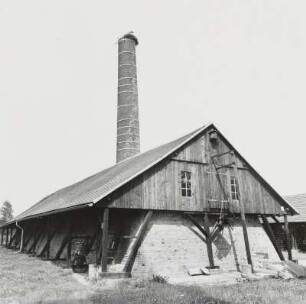

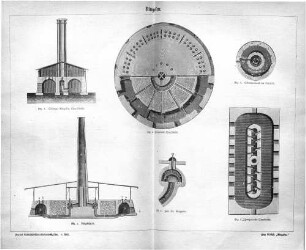

FirmengeschichteDie ‚Gail’sche Dampfziegelei und Thonwaarenfabrik‘ wurde 1891 auf Initiative des Maurermeisters Wilhelm Steinbach von Wilhelm Gail gegründet. Gail war ein Gießener Unternehmer, der in dritter Generation die ‚Gail’sche Tabakfabrik‘ leitete. Südlich von Gießen, in direkter Nähe zum Gießener Becken, wurden die Gail’sche Dampfziegelei, die Tonwerke und die Tabakfabrik mit Anschluss an das Eisenbahnnetz angesiedelt. Die hochwertigen Tonvorkommen des Gießener Beckens und die Anstellung renommierter Ingenieure bildeten die Grundlage für den bald einsetzenden wirtschaftlichen Erfolg der Ziegelei. Bereits 1897 konnten erste Großaufträge umgesetzt werden. Um das Herstellungsverfahren zu optimieren, wurden die Auswahl der Tonsorten, Glasur- und Farbgebung sowie der Brennvorgang im Ringofen mit externen Büros weiterentwickelt.Ab 1901 bestand eine enge Zusammenarbeit mit der Künstlerkolonie Darmstadt. Die Ziegel wurden in Abstimmung mit den Künstlern in Form- und Farbgebung als Gestaltungselement für Gebäude und Kleinarchitekturen individuell entwickelt. Die Gail’sche Dampfziegelei erhielt für die hochwertige Ausführung zahlreiche Auszeichnungen. Neben der Produktion von künstlerischem Bauschmuck wurden im Programm unter anderem Verblendsteine und -plättchen, Falzziegel, Tunnelklinker und Schwimmbadkeramik geführt.Mit Beginn des Ersten Weltkrieges musste das Werk 1914 geschlossen werden. Nach der Umwandlung zur Aktiengesellschaft 1920 als ‚Wilhelm Gail’sche Tonwerke AG‘ durch den Nachfolger Georg Gail erfuhr die Ziegelei ab 1923 einen wirtschaftlichen Aufschwung. Dieser wurde vor allem ab 1933 durch staatliche Großaufträge begründet, mit Kriegsausbruch 1939 jedoch wieder rückläufig. Die Werksgebäude wurden bei einem Bombenangriff 1944 in großen Teilen zerstört. Der Wiederaufbau erfolgte 1947 nach den neuesten technischen Standards, sodass an den internationalen Erfolg der Vorkriegszeit angeknüpft und expandiert werden konnte. Ende der 1990er Jahre musste das Unternehmen Konkurs anmelden, das Werk wurde 2017 endgültig geschlossen.Bauliche EntwicklungDie Konzeption des Werkes übernahm der Ingenieur Raimund Wagenschein, der den Auftrag zunächst als Mitarbeiter des Berliner Büros Otto Bock ausführte und ab 1892 von Wilhelm Gail als Betriebsleiter angestellt wurde. Insbesondere das von Wagenschein und Bock entwickelte Ringofengebäude führte zu internationaler Bekanntheit, da das Modell der innovativen Konstruktion 1893 auf der Weltausstellung in Chicago präsentiert und anschließend dem Deutschen Museum in München übergeben wurde. Der wirtschaftliche Aufschwung der 1930er Jahre führte zur Modernisierung vorhandener und Anschaffung neuer Anlagen. Nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges wurde die Ziegelei wiederaufgebaut und entwickelte sich beidseitig der Bahngleise nach Osten, vor allem aber nach Westen. Neben den Hauptproduktionsgebäuden gab es noch eine Zentralwerkstatt, einen betriebseigenen Bauhof und Werkswohnungen.Das Prinzip RingofenDie Erfindung des Ringofens revolutionierte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts die Ziegelherstellung. Das Patent wurde 1858 von dem preußischen Baumeister Friedrich Eduard Hoffmann angemeldet und durch die Pariser Weltausstellung 1867 international bekannt. Im Gegensatz zu bisherigen Herstellungsmethoden sicherte der Ringofen eine gleichbleibende Qualität der Produkte bei einer effizienteren Energienutzung und einer deutlichen Produktionssteigerung im Dauerbetrieb. Dieses Verfahren wurde bis in die 1960er Jahre angewendet und erst durch die Tunnelöfen abgelöst.Bei dem Ringofen werden grundsätzlich mehrere Brennkammern ringförmig (meist oval) um den Kamin im Zentrum geführt und sind je über einen Abzug (Fuchs) mit dem Kamin verbunden. Jede Kammer hat eine Öffnung nach außen zur Beschickung mit Rohlingen. Über Schürlöcher werden die Kammern von der darüberliegenden Schürebene mit Kohle befüllt. Um den Ofen dauerhaft zu befeuern und die vorhandene Energie zu nutzen, wird das Feuer nacheinander durch die Kammern geleitet, sodass mehrere Temperaturzonen entstehen. In den am weitesten vom Feuer entfernten Kammern werden die frischen Rohlinge gestapelt, die Öffnungen vermauert und durch einen Papierschieber von den anderen Kammern getrennt. Nähert sich das Feuer den Rohlingen werden die Kammern nacheinander durch die erhitzten Rauchgase, die durch den Schornstein abgezogen werden, auf 400°C-800°C vorgewärmt. Die Papierschieber verbrennen dabei nacheinander, sodass die Rauchgase durch die Kammern bis zum letzten Fuchs vor dem nächsten Schieber geleitet und durch den starken Zug des Schornsteins abgezogen werden. Das Hauptfeuer liegt bei 1100°C-1200°C. Die Abkühlung auf bis ca. 200°C der gebrannten Ziegel erfolgt durch das Abwandern des Hauptfeuers. Durch die Öffnung der ersten Kammern kühlt die Zuluft, die durch den Sog der warmen Rauchgase weitergeleitet wird, die Ziegel schließlich bis auf 40°C, sodass diese wieder ausgeräumt werden können.Der Gail’sche RingofenDer Gail’sche Ringofen stammt aus der Gründungszeit der Dampfziegelei und wird aus Backstein in rechteckiger Form mit abgerundeten Ecken um den ehemaligen Schornstein geführt. Die regelmäßigen, rundbogigen Öffnungen führen über einen schmalen, abschüssigen Schacht zu den Kammern.Während sich typischerweise nur eine Schürebene über dem Ringofen befand, entwickelte Wagenschein ein dreigeschossiges, massives Ringofengebäude. So konnte die Abwärme des Ofens auf den zusätzlichen Geschossen für eine fein regulierbare Großtrockenanlage genutzt werden. Über Schienensysteme wurden die Regale mit den Rohlingen je nach Trockenzeit auf den verschiedenen Ebenen bewegt. Das Übereinanderstellen der Aufbereitungs- und Verarbeitungsmaschinen ermöglichte eine arbeitseffiziente, vertikale Verarbeitung des Rohmaterials. Durch die ersten Großaufträge 1896/97 konnte der Ringofen um weitere Kammern erweitert werden. Bei einem Großbrand 1928 wurde das Ringofengebäude zerstört, der Ringofen selbst wurde kaum beschädigt. Der Berliner Architekt Wilhelm Keller entwarf für das neue Ringofengebäude eine freitragende Eisenkonstruktion. Der Ringofen wurde 1930 wieder in Betrieb genommen. Während das Ringofengebäude durch die Bombentreffer 1944 in großen Teilen zerstört wurde, ist der Ringofen bis heute weitgehend erhalten. Dies betrifft das Kammersystem mit den rundbogigen Öffnungen, die Abzüge sowie die Schürlöcher – der Schornstein ist nicht mehr vollständig erhalten.BegründungDie Qualität der Baukeramik und das charakteristische Produktprogramm führten zu dem internationalen Erfolg der Gail’schen Dampfziegelei. Insbesondere die Produktion von keramischem Bauschmuck fand in der Zusammenarbeit mit der Künstlerkolonie Darmstadt zu überregionaler Anerkennung. Der Gail’sche Ringofen ist als letztes Bauteil der Werksgebäude aus der Gründungsphase erhalten und wurde insbesondere durch das auf der Weltausstellung präsentierte Modell weltweit bekannt. Die spezielle Konstruktion des mehrstöckigen, massiven Ringofengebäudes optimierte die Betriebsabläufe und führte zu einer effizienteren Energienutzung, was bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts genutzt wurde.Aufgrund der innovativen Umsetzung des Ringofenprinzips, welches anhand des erhaltenen Ringofens weitgehend ablesbar ist, aus technischen Gründen und als letztes bauliches Zeugnis der Gründungsphase der Gail’schen Dampfziegelei aus geschichtlichen Gründen Kulturdenkmal.

- Location

-

Erdkauter Weg 40, Gießen, Hessen

- Classification

-

Baudenkmal

- Last update

-

04.06.2025, 11:55 AM CEST

Data provider

Landesamt für Denkmalpflege Hessen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Baudenkmal