Skulptur

Putto

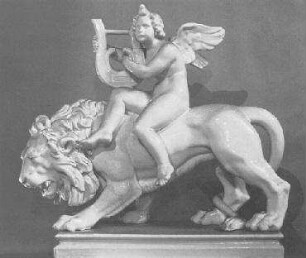

In Anlehnung an die motivische Tradition der antiken Amoretten kamen Putten, besonders kindliche Engelsfiguren, in Italien bereits im 14. Jh. auf. In Deutschland verbreitete sich das Motiv zu Beginn des 16. Jhs. und wurde vollplastisch in Rauminszenierungen eingesetzt. In bildlichen Darstellungen des Barock und Rokoko waren Putten meist den Heiligen dienend zugeordnet, trugen Teile des Ornats oder verkündeten die Heilsbotschaft. Sie waren dabei in das Gesamtkunstwerk des ornamental gestalteten Kirchenraums eingebunden. Der Düsseldorfer Putto könnte sich ursprünglich zur Linken eines Figurenensembles befunden haben. Die Proportionen seines Gesichts sind so angelegt, dass es lediglich aus dieser Perspektive ohne Verzerrungen wahrzunehmen ist. Die schreitende Bewegung und die Körperdrehung vermitteln den Eindruck des Vorübergehenden und Momentanen. In Typus und Ausführung gleicht der Putto den Engeln im Hauptwerk Feuchtmayers, der Wallfahrtskirche Birnau, von denen vor allem der sog. "Honigschlecker" sehr beliebt ist.

Katja Stolarow, aus: Die Sammlung Museum Kunstpalast, Düsseldorf, hrsg. v. Stiftung Museum Kunstpalast, Düsseldorf 2011, S. 40

- Standort

-

Kunstpalast, Düsseldorf, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, Europe

- Inventarnummer

-

mkp.P 1965-16

- Maße

-

Höhe (ohne Sockel): 81 cm

- Material/Technik

-

Linde; Reste älterer Fassung auf Kreidegrund

- Inschrift/Beschriftung

-

Künstlersignatur: nicht vorhanden

- Klassifikation

-

Skulptur (Sachgruppe)

- Ereignis

-

Herstellung

- (wann)

-

1750–1760

- Geliefert über

- Letzte Aktualisierung

-

05.03.2025, 16:20 MEZ

Datenpartner

Kunstpalast. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Skulptur

Entstanden

- 1750–1760