Baudenkmal

Georg-Speyer-Haus - Institut für Tumorbiologie und experimentelle Therapie; Frankfurt, Paul-Ehrlich-Straße 42, Paul-Ehrlich-Straße 42a, Paul-Ehrlich-Straße 44

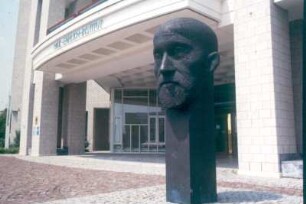

Ehemaliges "Königliches Institut für experimentelle Therapie" mit Paul-Ehrlich-Gedenkraum und chemotherapeutisches Forschungsinstitut "Georg -Speyer-Haus" mit historischem Laborraum, errichtet zwischen 1897 und 1922 in mehreren Bauabschnitten von Ernst Ritscher (Paul-Ehrlich-Straße 44) sowie Magistratsbaurat Richard Wilde (Paul-Ehrlich-Straße 42). Historischer Überblick und bauliche EntwicklungDie beiden zunächst freistehenden und erst Anfang der 1920er Jahre durch einen Verbindungsbau zusammengeschlossenen Gebäude wurden in fünf Hauptbauphasen zwischen 1897 und 1922 realisiert und nach teilweise schwerer Kriegszerstörung bis 1953 wiederaufgebaut. Am Rande des ehemaligen städtischen Krankenhauses in Sachsenhausen (heute Universitätsklinik) und von diesem unabhängig war 1897-1899 das „Königliche Institut für experimentelle Therapie“ errichtet worden. Erster bedeutender Leiter wurde der 1899 aus Berlin hierher berufene Mediziner, Chemiker, Serologe und Immunitätsforscher Paul Ehrlich (1854-1915), der 1908 für seine bahnbrechende Forschung auf dem Gebiet der Immunologie den Nobelpreis für Medizin erhielt. 1903 stiftete die Bankierswitwe Franziska Speyer zu Ehren ihres verstorbenen Mannes das nördlich anschließende, als „Georg Speyer-Haus“ 1905-06 neu errichtete Nachbargebäude, in dem ein chemotherapeutisches Forschungsinstitut eingerichtet wurde. Dieses war ebenfalls der Leitung von Paul Ehrlich unterstellt. Bereits im Folgejahr entwickelten Ehrlich und seine Mitarbeiter in den Laboren des Georg-Speyer-Hauses mit „Salvarsan“ das erste wirksame Chemotherapeutikum.1910 wurde nordöstlich anschließend an das Georg-Speyer-Haus und von diesem unabhängig das Biologische Institut eingerichtet (Architekt Emil Pfuhl). 1913 erhielt unter der Leitung Paul Ehrlichs auch das Institut für experimentelle Therapie zum Hof hin nach Nordwesten einen längsrechteckigen Erweiterungsbau um fünf Fensterachsen. Nach Ehrlichs Tod wurde der Erweiterungsbau 1920 um zwei Etagen aufgestockt und es kam 1921-1922 noch ein mittiger Verbindungsbau hinzu, der die beiden unter gemeinsamer Leitung stehenden, aber baulich bislang getrennten Institute auch physisch zusammenschloss. In diesem Zuge wurde 1922-1923 im Erdgeschoss des Instituts für experimentelle Therapie ein Gedenkraum für Paul Ehrlich eingerichtet, und zwar an der Stelle, wo sich ursprünglich die persönlichen Arbeitsräume des berühmten Forschers befanden.Kriegszerstörung, Wiederaufbau und heutiger Zustand Das Institut für experimentelle Therapie wurde während des Zweiten Weltkriegs stark zerstört und dann bis Anfang der 1950er Jahre stark vereinfacht wiedererrichtet. Ursprünglich besaß der putzverkleidete Bau mit Backsteingliederungen eine stark belebte Dachlandschaft, dominiert vom hoch aufragenden Walmdach des viergeschossigen Treppenhausturms. Aus der Bauzeit erhalten ist das Haupttreppenhaus mit schmiedeeisernem Geländer und Terrazzoboden im Erdgeschoss. Auch der anlässlich des 70. Geburtstages von Paul Ehrlich 1924 eingeweihte "Paul Ehrlich-Gedenkraum" im Erdgeschoss überstand die Zerstörungen weitgehend unbeschadet, während sämtliche Labor- und Untersuchungsräume nach 1945 mehrfach umgebaut wurden und heute keine nennenswerte bauzeitliche Substanz mehr aufweisen.Das Georg-Speyer-Haus blieb dagegen im Zweiten Weltkrieg unzerstört. Der Außenbau ist, mit Ausnahme der Fenster, nahezu unverändert erhalten, wohingegen das Innere mit Ausnahme eines Laborraums im ersten Obergeschoss ebenfalls tiefgreifend umgestaltet wurde. Lediglich das Haupttreppenhaus und Teile der Korridore im Erdgeschoss zeigen die ursprüngliche, im Stil eines vereinfachten Neubarock gehaltene, Ausstattung. Bedeutung Das 1899 fertiggestellte Institut für experimentelle Therapie ist heute das älteste Institutsgebäude im Einzugsbereich des Universitätsklinikums, nachdem sämtliche Bauten aus den Gründerjahren der Ende des 19. Jahrhunderts als städtisches Krankenhaus errichteten Pavillon-Anlagen im Zweiten Weltkrieg zerstört oder bis Mitte der 1960er Jahre zugunsten einer umfassenden Neugestaltung abgerissen wurden. Das 1906 fertiggestellte Georg-Speyer-Haus zählt zur zweiten Hauptbauphase des Krankenhausareals in den Jahren 1906-1910, aus der sich u.a. mit der ehemaligen Hautklinik (Haus 07), dem Carolinum (Haus 08), dem Aufnahmegebäude (Haus 09) und dem Schwesternhaus (Haus 10) noch zahlreiche Gebäude erhalten haben, deren Entwurf ebenfalls auf Richard Wilde zurückgeht. Beide Institute, die 1922 durch einen Verbindungsbau zusammengeführt wurden, repräsentieren den schnellen Wandel baukünstlerischer Ideale um 1900 von einem malerischen Späthistorismus zu einem stärker reduzierten Neubarock. Auch die Leistungen eines purifizierenden Wiederaufbaus unter enorm schwierigen wirtschaftlichen Voraussetzungen sind heute ein erhaltenswertes historisches Zeugnis.Ihre herausragende historische Bedeutung liegt in der Tatsache begründet, dass sich hier ein einzigartiger Erinnerungsort für den bis heute weithin bekannten Mediziner Paul Ehrlich (1854-1915) erhalten hat, der 1908 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet und zu dessen Ehren 1922 ein repräsentativer Gedenkraum eingerichtet wurde. Der rund 23 Quadratmeter große Raum im Stil des Empire wurde von Richard Wilde in Zusammenarbeit mit dem Architekten Rudolf Restle entworfen und von der renommierten Möbelfabrik Schneider & Hanau ausgeführt. Decke und Wände sind mit rotbraun poliertem Kirschbaumholz verkleidet und durch Pilaster untergliedert, deren Kapitellzonen vergoldete Blatt-Ornamente akzentuieren. Auf den Längsseiten sind zwei große, sich gegenüberliegende Steintafeln eingelassen mit den wichtigsten biographischen Daten und einem Reliefbildnis Paul Ehrlichs in Bronze, das der Bildhauer Gustav Wiedmann entwarf. Die nördliche Schmalseite zieren drei hochrechteckige Fenster mit aufwendig gestalteten Malereien, entworfen und ausgeführt von Otto Linnemann. Diese sind seltene Beispiele für in situ erhaltene Glasmalereien außerhalb von Sakralräumen. Das mit Ausnahme des Mobiliars (Tisch und Stühle wurden entfernt) quasi unveränderte Gesamtkunstwerk zählt zu den bedeutenden Schöpfungen der Raumkunst des frühen 20. Jahrhunderts in Hessen. Darüber hinaus wurde auch mit der Konservierung eines der Laborräume, in denen Paul Ehrlichs bahnbrechende Erfindungen realisiert wurden, die Erinnerung an den herausragenden Mediziner aufrecht erhalten, was einen raren Glücksfall darstellt, sind doch gerade medizinische Forschungsstätten einem stetigen Wandel unterworfen. Bis heute ist die Laboreinrichtung mit zentralem Laboratoriumstisch, zwei Abzügen mit herabsenkbarem Schutzfenster, historischen Gas-, Wasser- und Elektroinstallationen, sowie Fenstern, Heizkörpern und Waschbecken, Regalen, Laborschränken und Laborhockern weitgehend unverändert im Zustand von 1906 konserviert. Auch Laborgeräte und Gefäße aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden hier noch verwahrt. Es ist in Deutschland, wenn nicht sogar in ganz Europa, das einzige in situ erhalte Forschungslabor aus dem frühen 20. Jahrhundert.

- Standort

-

Paul-Ehrlich-Straße 42, Paul-Ehrlich-Straße 42a, Paul-Ehrlich-Straße 44, Frankfurt (Sachsenhausen), Hessen

- Klassifikation

-

Baudenkmal

- Letzte Aktualisierung

-

04.06.2025, 11:55 MESZ

Datenpartner

Landesamt für Denkmalpflege Hessen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Baudenkmal