Gemälde

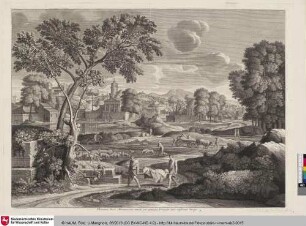

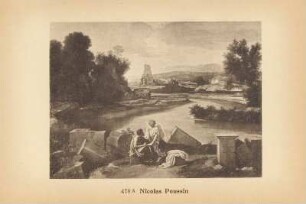

Landschaft aus der römischen Campagna, mit Matthäus und dem Engel

Poussin, der nach einer lyrisch-romantischen Frühphase in seinen figuralen Kompositionen ein an der Antike orientiertes klassisches Ideal in der Tradition Annibale Carraccis und Raffaels zu verwirklichen suchte, hat sich der Landschaftsmalerei im besonderen Maße erst seit dem Ende der dreißiger Jahre, kurz vor seinem Parisaufenthalt (1640/42), zugewandt, wenn auch das landschaftliche Element als Hintergrund seiner Bilder immer eine bedeutende Rolle spielte, vor allem in seinen lyrisch gestimmten venezianisierenden Frühwerken. Gerade in Rom, wo er seit 1624 arbeitete, hatte ja die Landschaftsmalerei im frühen 17. Jahrhundert eine neue Entwicklung genommen, an der einige der bedeutendsten und fortschrittlichsten Maler teilhatten: die Nordländer Elsheimer und Paul Bril einerseits, deren neue Landschaftskonzeption über Agostino Tassi zur atmosphärisch-romantischen, vom Licht bestimmten Landschaftskunst Claude Lorrains führte, des anderen großen Franzosen und Gegenpols Poussins, und andererseits die Bologneser Figurenmaler Annibale Carracci und Domenichino, deren strenger strukturierte, gebaute Landschaftskunst zur »heroischen« Landschaft Poussins und seines Schwagers Gaspard Dughet führten, deren Stil und Landschaftskonzeption für den größten Teil der späteren römischen Landschaftsmalerei verbindlich wurden. Poussins Landschaften sind überwiegend in den vierziger und frühen fünfziger Jahren entstanden, in einer Zeit, als seine Werke von großer innerer Ruhe, Klarheit und klassischer Ausgewogenheit geprägt waren, einer Phase, die zwischen den großen klassizistischen, oft vielfigurigen Kompositionen der dreißiger Jahre und dem tragisch ge - stimmten Spätwerk liegt. Die Berliner Landschaft mit dem Evangelisten Matthäus ist das früheste Beispiel dieser Phase. Schon immer war bekannt, daß das Berliner Bild und die Landschaft mit Johannes auf Patmos in Chicago zusammengehören. Man vermutete, daß sie vielleicht zu einer möglicherweise nie vollendeten Serie von Landschaften mit den vier Evangelisten gehörten. Da das Berliner Bild seit 1671 in Barberini-Besitz nachweisbar ist, nahm man an, daß es, zusammen mit dem Chicagoer Bild, für den Kardinal Francesco Barberini gemalt worden sei, einen der beiden mächtigen Nepoten des Papstes Urban VIII. Nach den Forschungen von L. Barroero (1979) und S. Corradini (1979) weiß man, daß beide Bilder am 28. Oktober 1640, am Tage der Abreise Poussins nach Paris, vom päpstlichen Hausprälaten Monsignor Gian Maria Roscioli (1609-1644) bezahlt wurden. An diesem Tag jedenfalls trug er die Zahlung von 40 Scudi für die beiden Bilder in sein Ausgabenbuch ein. Er war also offensichtlich der Auftraggeber, nicht der Kardinal. Roscioli hatte eine beachtliche Kunstsammlung und besaß noch mehrere andere Werke Poussins. In seinem Testament, das er einen Tag vor seinem frühen Tod, am 25. September 1644, diktierte, vermachte er das Berliner Bild dem Kardinal Antonio Barberini d. Ä., dem Bruder Urbans VIII., der 1646 starb und das Bild seinem Neffen, dem Kardinal Antonio Barberini d. J., dem jüngeren Bruder des Kardinals Francesco, vermachte, der im Palazzo Barberini ai Giubbonari, der sogenannten Casa Grande, lebte. Dort hing das Gemälde bis zu seinem Tode 1671. Seit spätestens 1692 hing es im Palazzo Barberini alle Quattro Fontane. Das Chicagoer Bild gehörte offenbar zu denjenigen, die Rosciolis Brüder nach seinem Tode veräußerten. Es gelangte bald nach Frankreich, wo es von Louis de Chatillon (1639-1734) gestochen wurde. Als Poussins Berliner Bild im Palazzo Barberini hing, zeichnete es Poussins Schwager, Gaspard Dughet. Diese Kreidenachzeichnung, die nur im hinteren Landschaftsgrund vollendet ist, befindet sich heute im Kunstmuseum Düsseldorf. Das Berliner Bild blieb bis 1812 im Palazzo Barberini und gelangte dann durch Erbgang in den Palazzo Sciarra, aus dem es 1873 für die Gemäldegalerie erworben wurde. Im Gegensatz zu den Kompositionen Claude Lorrains, aber ähnlich wie Dughets spätere, von Poussin beeinflußte Landschaften und wie auch manche von Salvator Rosa hat das Bild einen sehr hohen, hügelig begrenzten Horizont, von dem aus die Gliederung des Bildraums nach vorn ablesbar ist, der Windung des dominierenden Flußlaufes folgend, an dessen vorderem Ufer der Evangelist sitzt, während der stehende Engel ihm die Schrift hält. Die Figurengruppe ist umgeben von antiken Postamenten und Säulenstümpfen. Eine aufragende antike Ruine am Horizont, genau oberhalb der Figurengruppe, akzentuiert diese ganz zurückhaltend. Poussin hat in dieser von feierlicher Ruhe und Klarheit erfüllten Landschaft in unvergleichlicher Weise den Charakter, die Struktur und die Stimmung des Tibertals nördlich von Rom (bei Acqua Acetosa) eingefangen und zugleich ins Zeitlose entrückt.| 200 Meisterwerke der europäischen Malerei - Gemäldegalerie Berlin, 2010 _____________________________________________________ The French artist Nicolas Poussin is considered to be the most important exponent of the classical tendency in Roman Baroque painting and to have brought it to perfection. He went to Rome at the age of thirty and spent the rest of his life there, with the exception of a short stay in Paris in 1640/42. He received commissions from the most important collectors and patrons in the papal court circle. The Landscape with Matthew the Evangelist was painted in 1640, for the papal secretary Gian Maria Roscioli, along with a companion piece, Landscape with John the Evangelist on Patmos (now in Chicago). It is very probable that a series of the four Evangelists was originally planned, but that only two were painted. St. Matthew is sitting among massive architectural fragments by the riverbank. Behind him is a spacious landscape with a high, hillbound horizon. At John’s side is an angel, the symbol of the Evangelist, inspiring him to write the Gospel. The principal theme of this picture is the solemn, peaceful landscape, similar in some ways to the Tiber valley north of Rome. The ruins towering up on the horizon—presumably representing the “Mura di Santo Stefano” near Anguillara—emphasise the position of the figures by being placed directly above them. The figure’s concentrated colour-tones of blue, yelloworange and white are repeated and softened in the landscape.| Prestel Museum Guides - Gemäldegalerie Berlin, 2017

- Standort

-

Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin, BerlinDeutschland, BerlinDeutschland

- Inventarnummer

-

478A

- Maße

-

Rahmenaußenmaß: 124,3 x 161,3 cm

Bildmaß: 100,3 x 135,3 cm

- Material/Technik

-

Leinwand

- Ereignis

-

Eigentumswechsel

- (Beschreibung)

-

1873 Ankauf aus der Sammlung Sciarra

- Ereignis

-

Herstellung

- (wo)

-

Frankreich

- (wann)

-

1639 - 1640

- Letzte Aktualisierung

-

09.04.2025, 10:13 MESZ

Datenpartner

Gemäldegalerie. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Gemälde

Beteiligte

Entstanden

- 1639 - 1640

![[Die Zeit raubt die Wahrheit]](https://iiif.deutsche-digitale-bibliothek.de/image/2/47df9e9b-d130-44ce-a48b-a5e8add0c897/full/!306,450/0/default.jpg)