Bestand

200,137/Nachlass Alfred Meyer (Bestand)

Form und Inhalt: Vorwort zum Bestand 200,137/Nachlass Alfred Meyer

Biographie

Alfred Georg Meyer (geb. 5. Februar 1920, Bielefeld; gest. 22. April 1998, Ann Arbor, Michigan/USA) war der Sohn von Gustav Meyer (1884-1944) und Therese Meyer geb. Melchior (1890-1944) und Bruder von Rudolf Meyer (1917-1983) und Hans Joachim "Hajo" Meyer (1924-2014). Er heiratete Eva Meyer geb. Apel, die bereits 1935 mit ihrer Familie in die USA migriert war. Zusammen hatten sie zwei Kinder: Stefan und Vera Meyer.

Alfred Meyer beendete 1938 die Schule und begann im Herbst 1938 an der Gronerschen Sprach- und Handelsschule in Hamburg eine kaufmännische Lehre. Der erste Migrationsversuch am 18. Juli 1939 mit einem Schiff der Norddeutschen Lloyd in die USA misslang, da dieses wegen des Hitler-Stalin-Paktes zurück kehrte. Am 4. September 1939 gelang der zweite Migrationsversuch mit einem niederländischen Schiff zu Verwandten nach Santa Ana, Kalifornien/USA. Er arbeitete zunächst als Stenograph und 1940/41 in einer Fabrik. 1941 verpflichtete er sich in der US-amerikanischen Armee und stieg zum Leutnant auf. Mit der 29. Infanterie kehrte er 1944 als GI bis Kriegsende nach Europa zurück und wurde 1945 als Soldat kurzfristig in Bielefeld eingesetzt. Für seinen Dienst erhielt er den Bronce Star.

Zwischen 1946 und 1950 studierte Alfred Meyer Slawistik und Politik an der Hardward-University, nachdem er dort schon 1944 im Auftrag der US-Army Russisch gelernt hatte. Seine Universitätskarriere bis zum Professor für Politikwissenschaft, Osteuropäische Studien und Marxismus-Leninismus verlief recht gradlinig: Zwischen 1950 und 1953 war er research fellow, Assistent to the Director und Assistent Director am Russian Research Center der Havard University, 1953-1955 Assistent Professor an der University of Washington, 1955-1957 Direktor des Forschungsprogramms zur Kommunistischen Partei der USA an der Columbia University, 1957-1966 im Political Science Department der Michigan State University, zunächst als Assistent Professor, ab 1960 als Professor und anschließend ab 1966 als Professor an der University of Michigan, wo er 1969-1975 am Center for Russian and Eastern Germany Studies sowie 1983-1990 als Associate Director tätig war. 1958 war er darüber hinaus Gastprofessor an der Freien Universität in Berlin.

1990 wurde er emeritiert. Auf Anregung des deutschen Generalkonsulats in Detroit erhielt er am 4. Februar 1991 das Bundesverdienstkreuz für seine Verdienste um die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Er verstarb am 22. April 1998 in Ann Arbor an Herzversagen, wo er sich seit 1965 niedergelassen hatte.

Der Vater Gustav Meyer (geb. 6. Juni 1884, Herford; gest. 15. Mai 1944, Konzentrationslager Theresienstadt) - Eltern Eduard und Theodora Meyer - studierte Jura in Leipzig, war Mitglied der Verbindung Alsatia und seit 1911 praktizierender Rechtsanwalt in Bielefeld. 1916 war er Unteroffizier im Ersten Weltkrieg, als er in Tannenberg verwundet und mit einer Lungenkrankheit in Lötzen/Gizycko im Lazarett seine Frau Therese kennen lernte. Sie heirateten im selben Jahr. Später gründete er die Bielefelder Ortsgruppe des "Reichsbunds jüdischer Frontsoldaten" und gehörte einer Loge an. 1933 verlor er die Zulassung als Rechtsanwalt, ab 1938 arbeitete er als "jüdischer Konsulent". 1938 scheiterte ein Migrationsversuch in die USA.

Die Mutter Therese Meyer geb. Melchior (geb. 14. Dezember 1890, Dortmund; gest. 10. Dezember 1944, KZ Auschwitz) war die Tochter von Julius Melchior, Brauer in Dortmund und ab 1894 Direktor der Brauerei Pätzerhofer in Berlin, und Emilie Melchior geb. Frankenstein. Therese Meyer war die einzige Tochter von insgesamt fünf Kindern. Als ausgebildete Krankenschwester war sie 1916 als Rot-Kreuz-Schwester im Ersten Weltkrieg tätig. Von 1929 bis 1936 waren sie und Gustav Meyer mit ihren drei Söhnen in der Kavalleriestraße 14, Bielefeld wohnhaft.

Rudolf ("Rolf") Gerhard Meyer (geb. 20. September 1917, Bielefeld; gest. 21. April 1983, Manchester) war der ältere Bruder von Alfred Meyer. Wegen seines früh erkannten Talents als Flötenspieler erhielt er ab 1938 eine Musikausbildung in Chemnitz. 1939 emigrierte er als Mechaniker und Übersetzer nach England. Dort heiratete er die ebenfalls emigrierte Dina Meyer geb. Ehrenreich und lebte mit ihr in Manchester. Sie kehrten nicht nach Deutschland zurück.

Hans Joachim "Hajo" Meyer (geb. 12. August 1924, Bielefeld; gest. 23. August 2014, Heiloo, Niederlande) war der jüngere Bruder von Alfred Meyer. 1939 gelangte er mit einem Kindertransport in ein niederländisches Flüchtlingslager und arbeitete als Tagelöhner, Mechaniker und Metallarbeiter. Dennoch wurde er im März 1944 in seinem Versteck von den Nationalsozialisten gefunden und nach Ausschwitz deportiert. Die Infhaftierung (zehn Monate) sowie die Todesmärsche überlebte er und kehrte in die Niederlande zurück. Sein 1943 nachgeholtes Abitur ermöglichte ihm ein Diplom-Studium der Physik in den Niederlanden. Anschließend leitete er eine Forschungsabteilung und arbeitete in mehreren großen Unternehmen (u. a. Philips), bevor er 1984 in Rente ging. Neben seinem Hobby als Geigenbauer publizierte er seitdem mehrere kritische sowie anti-zionistische Artikel und Bücher zur israelischen Palästina-Politik. Zu den bekanntesten gehören "Das Ende des Judentums" (2005) und "Briefe eines Flüchtlings 1939-1945" (2014). Bekannt wurde ein Streit zwischen ihm, seinem Verleger Abraham Melzer und Hendryk M. Broder, der in einem Gerichtsurteil 2006 des Oberlandesgerichts Frankfurt mündete. Infolge dessen durfte Broder die beiden anti-zionistischen Autoren und Verleger nicht mehr des Antisemitismus bezichtigen.

In der Korrespondenz wird mehrfach Dr. Max Meyer erwähnt, der ein Bruder von Gustav Meyer gewesen sein muss. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Des Weiteren ist "Rudolf Meyer" als Cousin von Alfred Meyer genannt, der bei der Migration von England in die USA behilflich war. Dabei handelt es sich wohl um einen Fehler: Es ist wahrscheinlicher, dass es sich um den älteren Bruder von Alfred Meyer gehandelt hat.

Bestandsgeschichte - Hinweise zur Verzeichnung

Es handelt sich um 2014 von Dr. Julia Paulus (LWL, Münster) übergebene Kopien der Korrespondenz von Alfred Meyer aus dem Besitz seiner Tochter Vera Meyer, Boston/USA, die über die Originale weiter verfügt.

Der Bestand enthält einerseits die frühe Korrespondenz zwischen Gustav Meyer und Therese Melchior sowie zwischen ihnen und ihren Kindern seit 1938 bis zur Ermordung der Eltern in den Konzentrationslagern Theresienstadt und Auschwitz 1944. Andererseits ist die Korrespondenz der Geschwister Rudolf, Alfred und Hans Joachim Meyer untereinander und mit einigen nahen Verwandten vor und nach 1945 enthalten. Kopien von Einreisedokumenten oder weiteren offiziellen Dokumenten sind nicht vorhanden.

Neben der Korrespondenz enthält der Bestand eine umfangreiche Informationssammlungen zur Familie Meyer: Stiftung Jüdisches Museum Berlin, Center for Jewish History und Auszüge der Michigan Historical Collections aus der Bentley Historical Library der University of Michigan, das erste Kapitel "Autobiographical background" aus The Story of my youth von Hans Joachim Meyer, den Memoiren von Julius Melchior (Erster Band), Familienstammbäumen (1778-1960) und einen Artikel Alfred Georg Meyer, Mein Verhältnis zu Deutschland und zum Jude sein, in: Joachim Meynert (Hg.), Ein Spiegel des eigenen Ich. Selbstzeugnisse antisemitisch Verfolgter, Bielefeld 1988, S. 158-185.

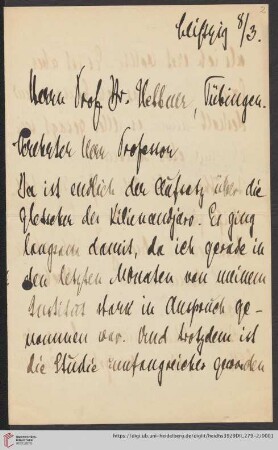

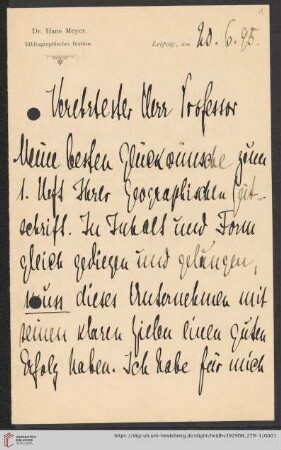

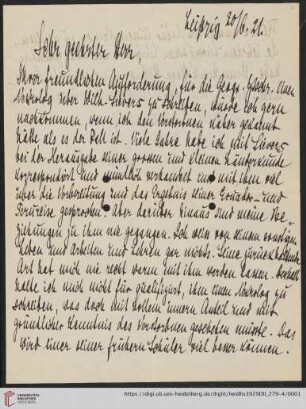

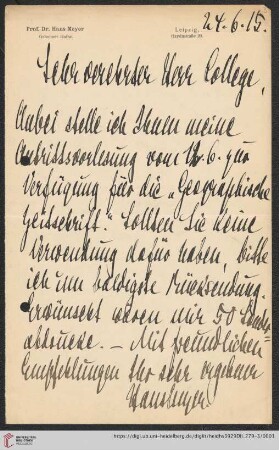

Die Korrespondenzen sind ganz überwiegend (ca. 90 %) handschriftlich in Deutscher Schrift überliefert. Viele der Kopien sind an den Rändern abgeschnitten, häufig fehlen ganze Wörter. Teilweise sind die Kopien unleserlich, da die Vorlage auf dunklerem Papier geschrieben oder das Papier doppelt beschrieben wurde. Einige Briefe ließen sich nur schwer zuordnen, da Anfang, Mittelteil oder Ende nicht immer eindeutig zu identifizieren waren. Weitere Briefe enthalten keine Datumsangaben, sodass ihre Datierung nur anhand des Schriftbilds und teilweise anhand des Inhalts geschätzt werden konnte. Ebenso sind einige Kosenamen als Anrede verwendet worden, die nicht immer aufgeschlüsselt werden konnten.

Die Kopien der Korrespondenz sind nach Zeitabschnitten und Autoren-Adressatinnen/Adressaten vorsortiert dem Stadtarchiv Bielefeld übergeben worden. Die Vorsortierung ist bei der Verzeichnung weitestgehend erhalten und verfeinert worden. Die Vorsortierung war zumeist chronologisch, die Feinsortierung orientierte sich an den Absender*innen und Adressat*innen, sodass die Vorsortierung teilweise aufgelöst wurde, wenn sich Adressat*innen und Absender*innen vermischten.

Der Bestand wurde 2020 von Jan-Willem Waterböhr im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit verzeichnet.

Hinweise zur Benutzung

- Archivalienbestellungen: Bestand 200,137/NL Alfred G. Meyer

- Zitation: Stadtarchiv Bielefeld (StArchBI), Bestand 200,137/Nachlass Alfred G. Meyer

Literatur

- Finding Aid for Alfred G. Meyer Papers, ca. 1860-1998 (bulk 1930s-1970s) aus: Michigan Historical Collection - Bentley Historical Library, University of Michigan, prepared by Riva Pollard (2000), Michelle Sweetser (Ausdruck: 10. April 2014).

- Meyer, Alfred G., Mein Verhältnis zu Deutschland und zum Jude sein, in: Joachim Meynert (Hg.), Ein Spiegel des eigenen Ich. Selbstzeugnisse antisemitisch Verfolgter, Bielefeld 1988, S. 158-185.

- Meyer, Hans Joachim, Autobiographical background. The story of my youth (Chapter 1), ohne Datum (Manuskript).

- Sammlung Familien Meyer Apel, Zeitraum 1914-2000 aus: Stiftung Jüdisches Museum Berlin, ohne Datum; Inv.Nr.: 2003/197/1-101; R-2003/197/1-14; R-2003/198/1-3.

- Vera Meyer Family Collection: 1890-2000, bulk dates: 1916-1949 - Center for Jewish History (Ausdruck: 10. April 2014).

- http://www.stolpersteine-bielefeld.de/das-projekt-stolpersteine/downloads/meyer.pdf (Stand: 18. Februar 2020).

- http://www.stolpersteine-bielefeld.de/das-projekt-stolpersteine/hajo-meyer.html (Stand: 26. Juni 2020).

- https://www.welt.de/print-welt/article189802/Wer-ist-Antisemit-Henryk-M-Broder-und-Hajo-Meyer-vor-Gericht.html (Stand: 26. Juni 2020).

Der Bestand wurde von Januar bis Juni 2020 von Jan-Willem Waterböhr geordnet und verzeichnet.

Bielefeld im Juni 2020

Dr. Jochen Rath

Stadtarchivdirektor

Jan-Willem Waterböhr M.A.

Historiker

- Reference number of holding

-

200,137/NL Alfred Meyer

- Context

-

Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek Bielefeld (Archivtektonik) >> Nichtamtliches Schriftgut >> Familienarchive und Nachlässe

- Other object pages

- Delivered via

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Last update

-

23.06.2025, 8:11 AM CEST

Data provider

Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek Bielefeld. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Bestand