Heilanstalt mit Nebengebäuden, Park und Pavillon

Sachgesamtheit ehem. Offiziersgenesungsheim (Heilanstalt mit Nebengebäuden, Park und Pavillon); Königstein, Debusweg 12, Debusweg 8, Debusweg 6, Debusweg 4, Debusweg 18, Debusweg 16, Debusweg 14, Debusweg 10, Debusweg, Asklepiosweg 17, Asklepiosweg 15, Asklepiosweg

1875 wurde in Falkenstein durch die zwei Jahre zuvor in Frankfurt am Main gegründete „Gesellschaft Falkenstein zur Errichtung und den Betrieb einer Kur- und Heilanstalt bei Falkenstein im Taunus“ eine Lungenheilanstalt für Pri-vatpatienten eröffnet, die unter dem leitenden Arzt Dr. Peter Dettweiler internationales Ansehen erlangte und Vorbild vieler damals in Europas heilkräftigen Gebirgslagen etablierten Sanatorien wurde. Für Falkenstein selbst war sie als Arbeitgeberin (Personal, Handwerker, Lieferanten von Nahrungsmitteln) und als Motor der Dorfentwicklung (Darlehen für Hausbau, externe Quartiere) von großer Bedeutung. Um die Jahrhundertwende hatte sie ihre Blütezeit allerdings bereits hinter sich und stand 1906 schließlich kurz vor Umwandlung in eine „Volksheilstätte“ der Stadt Frankfurt. Das Vorhaben stieß nicht nur in Falkenstein, sondern auch in Königstein und Kronberg, die ihre Anziehungskraft als Villenstandorte gefährdet sahen, auf starke Ablehnung. Noch im selben Jahr kam der Fall auf Initiative von Landrat Dr. Ritter von Marx, der Kaiser Wilhelm II. für die Errichtung eines Offiziersgenesungsheims gewinnen konnte, zu einer allseits befriedigenden Lösung. Ende 1906 erfolgte der Ankauf der Gebäude samt Park und Umschwung im Auftrag des Kaisers und 1907 – aus „Bazillenfurcht“ – der Abbruch des gesamten Komplexes. Vor Ort stehen blieb lediglich das Postamt (Alt-Falkenstein 36). Zwei andere Bauten, das sogenannte Ärztehaus und der Speisesaal, fanden trotz angeblicher Ansteckungsgefahr eine neue Verwendung als Kurvilla in Königstein (Limburger Straße 42a) und als Stadthalle in Kronberg (Heinrich-Winter-Straße 1).Mit Planung und Bauausführung der neuen Anlage, die bereits im August 1909 eingeweiht werden konnte, beauftragt war Militärbauinspektor Albert Weiss, Berlin. Anstelle des spätklassizistischen und in alpenländischer Weise verzierten „Kurhauses“ mit seinen beidseitigen Wandelgängen und Kopfbauten entstand nun ebenfalls in halbkreisförmiger Anordnung eine mehrteilige Anlage, bestehend aus dem schlossartigen Zentralbau mit vorgelegter Terrasse, zu deren Füßen ein von einem Steingarten hinterfangenes Wasserbassin angelegt ist, und je drei über unterirdische Gänge angehängte Trabantbauten (der östlichste 1916 zugefügt). Der Hauptbau mit seiner mittig konvex austretenden Front nach Brand 1964 ab dem zweiten Obergeschoss durch Architekt Balser im damaligen Zeitstil erneuert. Insgesamt weitgehendst original erhalten dahingegen die auf einem variablen architektonischen Grundmodell basierenden Nebengebäude: Hausteinsockel, zwei schwach u. a. mit Risaliten und Kaminzügen durchformte Geschosse, partiell Eckquaderung, Loggien im Südwesten, hohe und bisweilen mit Froschmaulgaupen besetzte Walmdächer davon eines mit Belvedere versehen, kontrastreicher Wechsel von Putz und deko-rativem Fachwerk normannisch / altenglischer Art, verschieferte Giebelfelder. Der ehemals von Heinrich Siesmayer als landschaftlicher Haingarten gestaltete Südhang, der, seitlich geschützt von Burgberg und Wald, aufgrund seines Mikroklimas ehemals ausschlaggebend für die Standortwahl der Lungenheilstätte gewesen war, von Philipp Siesmayer 1909 in einen baubezogen struktuierten Park mit Treppenabgängen und neuem Wegenetz umgeformt. Die gesamte Gartenanlage eingefriedet mit einer Mauer aus Taunusquarzit, deren südwestliche Ecke von einem polygonalen Pavillon mit Mansarddach eingenommen wird. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges erfolgte die Umfunktionierung des Heims in ein Reservelazarett. Zwischen 1918 und 1921 war es von der französischen Besatzung okkupiert und danach Heil- und Erholungsanstalt mit dem Namen „Obertaunusheim“. 1936 Übernahme durch die deutsche Wehrmacht. Ab 1963 Spezialklinik („Taunusklinik“) des Landeswohlfahrtsverbandes. Nach Renovierung bzw. Innenumbau seit 1999 Nutzung als Luxushotel. Zum Ensemble gehörig auch der gegenüberliegende Wirtschaftshof (siehe Debusweg 3).

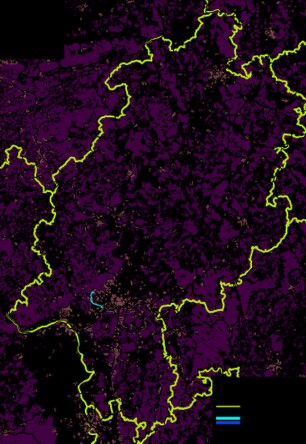

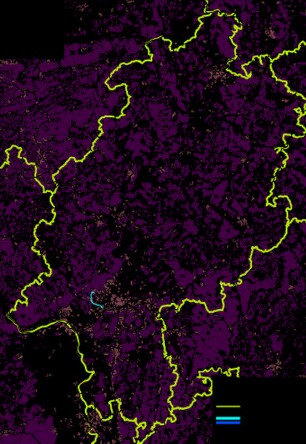

- Standort

-

Debusweg 12, Debusweg 8, Debusweg 6, Debusweg 4, Debusweg 18, Debusweg 16, Debusweg 14, Debusweg 10, Debusweg, Asklepiosweg 17, Asklepiosweg 15, Asklepiosweg, Königstein (Falkenstein), Hessen

- Klassifikation

-

Baudenkmal

- Ereignis

-

Herstellung

- (wann)

-

um 1907

- Letzte Aktualisierung

-

04.06.2025, 11:55 MESZ

Datenpartner

Landesamt für Denkmalpflege Hessen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Heilanstalt mit Nebengebäuden, Park und Pavillon

Entstanden

- um 1907