Grafik

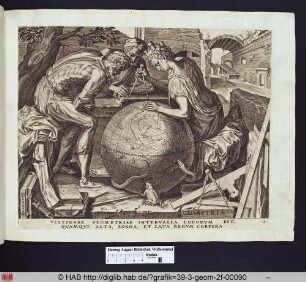

Geometria

Geometria, die weibliche Personifikation der Geometrie sitzt über einen Globus gebeugt, auf dem sie mit einem Zirkel Strecken abgreift. Ihre Aufgabe ist, "die Entfernung der Orte zu erforschen, die Höhe, Länge und Breite der Körper der Dinge", wie die lateinische Unterschrift des Stiches erklärt. Zwei bärtige alte Männer beobachten auf eine niedrige Mauer gestützt aufmerksam die Vermessungsarbeit der Geometria. Es könnte sich um die antiken Begründer der Geometrie, Euklid und Pythagoras handeln. Eine Schlange windet sich von unten um den Globus ohne ihn zu umschlingen, eine Kröte versucht an der Kugel empor zu steigen. Beide Tiere gelten als Symbol des Bösen und Dämonischen. Sie bemühen sich vergeblich aus dem Schatten die von der Wissenschaft erhellte Weltkugel zu besetzen und zu beherrschen. - Theorie und Anwendung der Geometrie werden gegenübergestellt: Einige Bücher im Vordergrund links am Boden kennzeichnen die Geometrie als erlernbare Wissenschaft. Rechts finden sich die Werkzeuge für ihre praktische Anwendung: Zirkel, Richtscheid, Maßstab und Winkel. An der rohen Wand des unfertigen Gebäudes im Hintergrund lehnen neben einem Portal eine Meßlatte und ein Winkel, weitere Anspielungen auf die Geometrie als Grundlage der Baukunst. Die Bedeutung der Geometrie für das Leben und die Umwelt der Menschen wird in Details veranschaulicht: Geometria trägt eine Mauerkrone auf dem Kopf, ein Attribut der Stadtbaukunst und der Architectura, der Personifikation der Baukunst. Die Architektur umfaßte zu dieser Zeit noch alle Bereiche des Ingenieurwesens, besonders auch den Festungsbau und die Kriegstechnik. Auf der Erdkugel ist die neu entdeckte Welt, Südamerika und der Karibik, zu erkennen - ein Hinweis, daß geometrische Kenntnisse Grundlage der Schiffsnavigation und damit des Fernhandels sind, dem die Stadt Antwerpen, in der der Stich entstand, ihren Reichtum verdankte. - Das Blatt gehört zu einer Folge von 7 Kupferstichen, die die artes liberales, die Freien Künste, in allegorischen Darstellungen zeigten. Auf dem dritten Blatt der Serie sind der Maler und der Besitzer der Gemälde, die dem Stecher als Vorlage dienten, genannt, Frans Floris und Claes Jongelingh, sowie der Verleger, Hieronymus Cock, und Entstehungsjahr und –ort der Stichfolge, Antwerpen 1565. Karel van Mander (1548-1606) berichtet, daß Claes Jongelingh sieben Gemälde von Frans Floris mit der Darstellung der artes liberales in seinem Haus in Antwerpen in einer "Kammer der sieben freien Künste" aufbewahrt habe. Cornelis Cort habe Stiche dieser Bildern angefertigt, jedoch nicht nach den Gemälden selbst, sondern nach Zeichnungen, die Simon Jansz. Kies, ein Schüler von Frans Floris, von den Bildern gemacht habe. Die Gemälde von Floris sind verloren , sie sind nur in den Stichen von Cornelis Cort überliefert. - Die artes liberales waren schon im Mittelalter ein beliebtes und verbreitetes Thema der bildenden Kunst und gehörten vielfach zum Ausstattungsprogramm sakraler und profaner Bauten. Sie repräsentieren das klassische Ideal wissenschaftlicher Bildung und sind die Grundlagen aller menschlichen Welterfahrung und –erkenntnis. Ihren Ursprung haben die artes liberales in der Antike. Sie wurden gegliedert in rhetorischen Künste, das trivium, bestehend aus Grammatik, Dialektik und Rethorik, und die mathematischen Wissenschaften, das quadrivium, umfassend Arithmetik, Musik, Geometrie und Astrologie. - Karel van Mander berichtet, Frans Floris habe die Fassade seines Hauses in Antwerpen mit Allegorien der Freien Künste in der Form von gemalten Bronzestatuen geschmückt. Die Ansicht des zerstörten Hauses und die Motive seiner Wandmalerei sind in einer Zeichnung und in Stichen überliefert. Über dem Portal befand sich eine Personifikation der Ars mit Pictura und Sculptura. In den Fenstertraveen waren in gemalten Nischen Architectura und Poesis und fünf Allegorien der Künstlertugenden wiedergegeben. Floris machte damit den sozialen Anspruch seiner Kunst sichtbar, daß sie auf wissenschaftlicher Grundlage beruhe und den freien Künsten zugehörig sei.

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

D 4137

- Maße

-

Höhe: 215 mm (Blattmaß)

Höhe: 280 mm (Blattmaß)

- Material/Technik

-

Papier; Kupferstich

- Inschrift/Beschriftung

-

Aufschrift: VESTIGARE GEOMETRIAE INTERVALLA LOCORUM EST, QUAMQUE ALTA, LONGA, ET LATA RERUM CORPORA. (Übersetzung: Die Entfernung der Orte zu erforschen, die Höhe, Länge und Breite der Körper der Dinge.)

Marke: Göttinger Bibliotheksstempel

- Verwandtes Objekt und Literatur

- Klassifikation

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Bezug (was)

-

Geometrica (Quadrivium); Ripa: Geometria

Globus

Zirkel

Phythagoras, der Philosoph

- Ereignis

-

Entstehung

- (wo)

-

Niederlande

- (wann)

-

1533 - 1578 (Lebensdaten Stecher)

- Ereignis

-

Herstellung

- Förderung

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Letzte Aktualisierung

-

24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik

Entstanden

- 1533 - 1578 (Lebensdaten Stecher)